kristallin.de > Gesteinsliste > Laitila-Vehmaa 1 > Laitila-Vehmaa 2

Dieser Text richtet sich an Fortgeschrittene (Druckfassung dieses Textes)

Der Laitila-Vehmaa-Pluton

Zusammenfassung:

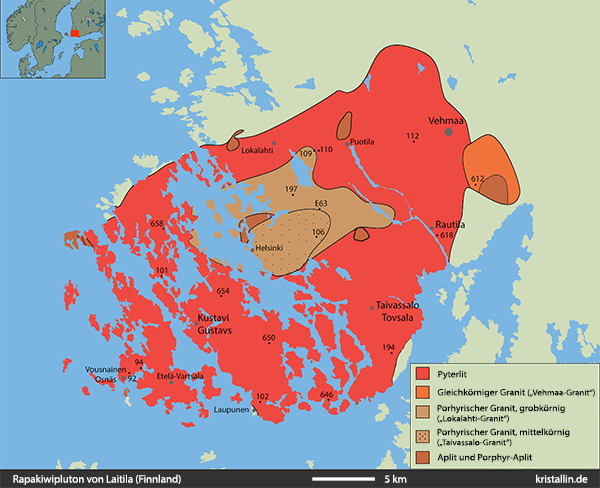

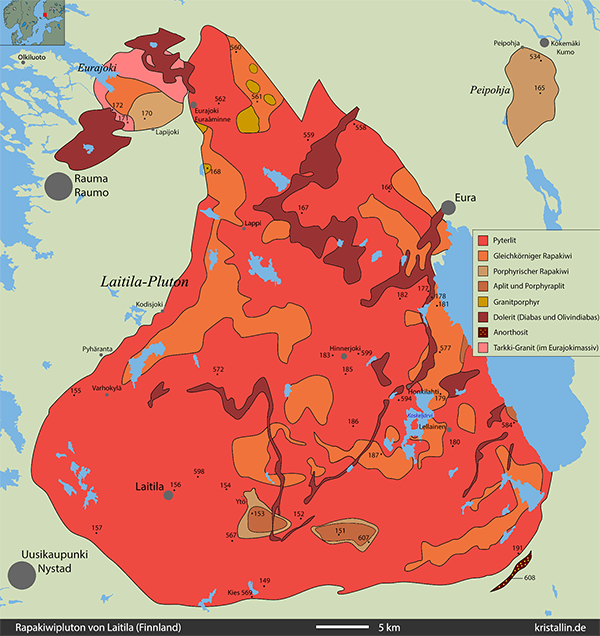

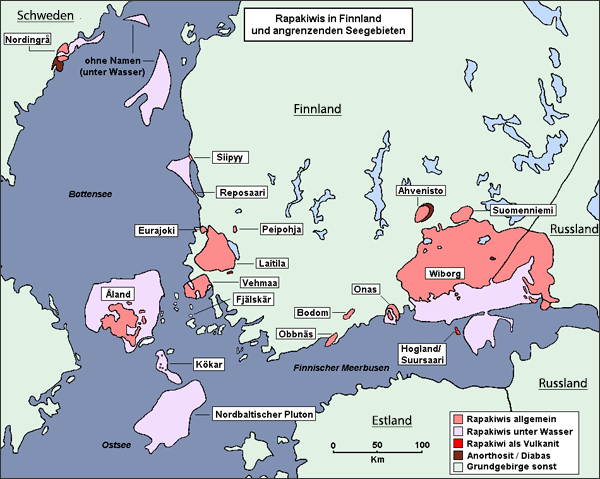

Der aus den beiden Vorkommen von Laitila und Vehmaa bestehende Doppelpluton liegt im Südwesten Finnlands und ist nach Wiborg und Åland das drittgrößte Rapakiwivorkommen in Finnland. Der Vehmaa-Pluton hat eine Fläche von etwa 700 km2, der von Laitila etwa 1400 km2. Das Alter dieser Granite beträgt 1570-1580 Millionen Jahre und man vermutet, dass beide im Untergrund verbunden sind. Manche Autoren fassen sie mit dem Namen „Nystad-Rapakiwi“ zusammen. Nystad ist der schwedische Name für die Stadt Uusikaupunki, die zwischen den beiden Granitmassiven liegt.

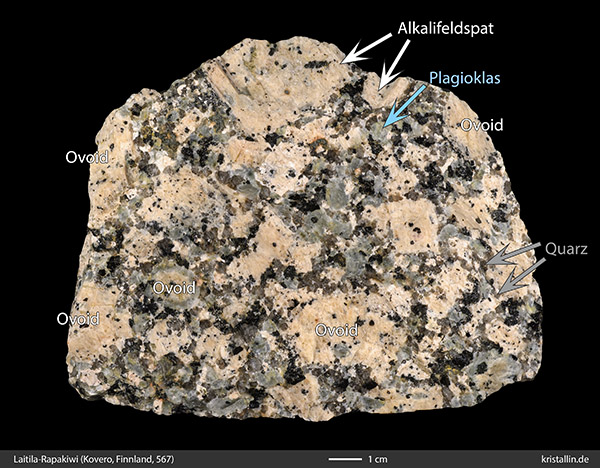

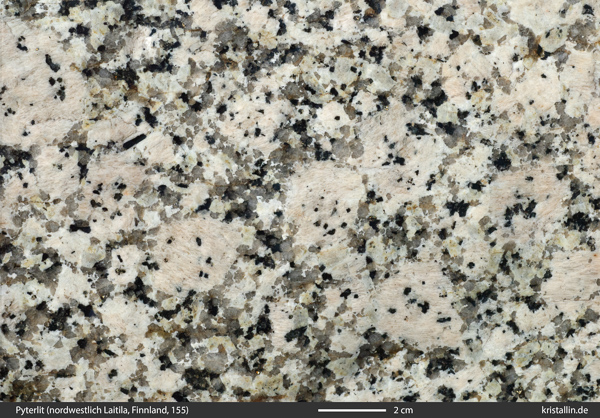

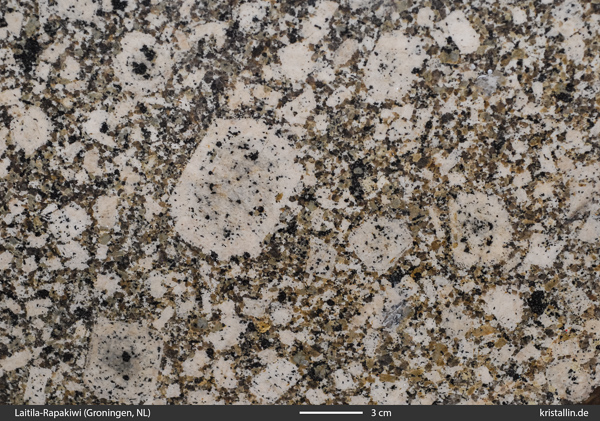

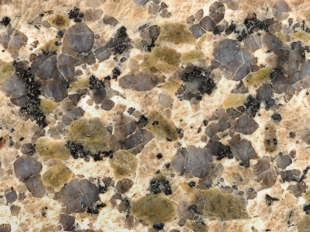

In beiden Plutonen dominiert Pyterlit, gefolgt von porphyrischen und gleichkörnigen Rapakiwis. Die runden Feldspäte (Ovoide) sind meist zwischen 2-4 cm groß. Kleinere kommen regelmäßig vor, größere nur vereinzelt.

Die Anzahl der Ovoide schwankt zwischen etwa 5-6 Stück auf der Fläche einer Hand und einem Dutzend auf einem Quadratmeter (eigene Messungen). Sie kommen immer zusammen mit vielen kantigen und regellos geformten Alkalifeldspäten vor, die durchaus den größten Teil des Gesteins ausmachen können. Ohne Ovoide ist das Gestein ein porphyrischer Rapakiwi und dann auch kein Leitgeschiebe mehr.

Genaues Hinsehen ist wichtig, um einen Pyterlit zu erkennen. So liegen beispielsweise in der nächsten Probe einige Ovoide am Rand und sind nur als Fragmente erhalten.

Es kann helfen, auf Wachstumsringe im Inneren der großen Feldspäte zu achten.

Der Alkalifeldspat ist in typischen Laitila-Vehmaa-Pyterliten hell-beige bis cremefarben und nur selten weiß. Braune oder rötliche Pyterlite kommen vor, sind aber nicht typisch für diesen Pluton.

Alle Quarze sind einzelne Körner von kantiger oder rundlicher Form. Ein Saum aus Quarzkörnern um große Feldspäte kommt vor, ist aber weder für Pyterlite an sich noch für dieses Vorkommen typisch.

Die meisten Quarze sind etwa 1-2 mm groß und stecken in der grobkörnigen Grundmasse. Graphische Verwachsungen fehlen in der Regel. Sind sie vorhanden, dann nur in einem Teil der Grundmasse.

Große gerundete Quarze liegen vereinzelt und können in kleinen Handstücken ganz fehlen.

Die drei Nahgeschiebe der Bilder 3-5 wurden in einer Kiesgrube im Laitilagebiet sorgfältig ausgewählt. Sie sind die kleinstmöglichen Stücke, die noch alle Merkmale des Leitgeschiebes zeigen. Solche beigefarbenen Pyterlite gibt es auf großer Fläche nur im Laitila-Vehmaa-Pluton und in keinem anderen Vorkommen Skandinaviens. Als Geschiebe kann man sie sicher erkennen, ohne auf Begleitgesteine achten zu müssen. Sie sind ausgezeichnete Leitgeschiebe.

Inhalt

- 1. Zusammenfassung

- 2. Ausführliche Beschreibung

- 3. Porphyrische und gleichkörnige Rapakiwis

- 4. Der Vehmaa-Pluton

- 5. Der Laitila-Pluton

- 6. Lellainen-Granit

- 7. Ytö-Granit

- 8. Rapakiwizerfall

- 9. Eurajoki und Peipohja

- 10. Anorthosit

- 11. Olivindiabas (Dolerit)

- 12. Geschiebe erkennen

- 13. Blauquarzpyterlite

- 14. Historisches

- 15. Angaben zu den Bildern

- 16. Literatur

- Druckfassung (PDF)

Ausführliche Beschreibung

Farben

Das Aussehen der Rapakiwis wird vom Alkalifeldspat bestimmt, der hellbeige, hellbraun, braun, grün, rot, grau oder schneeweiß aussehen kann. Nur die blass beigefarbenen Pyterlite sind Leitgeschiebe.

Frischer Plagioklas ist hellgrau bis blaugrau, oft aber durch Alteration grün oder rotbraun verfärbt. Grüner Plagioklas kommt in beiden Plutonen vor und führt zusammen mit Blauquarz zu ausgesprochen bunten Gesteinen.

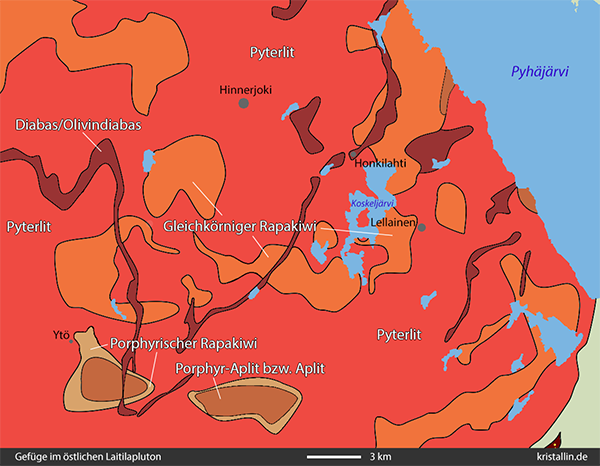

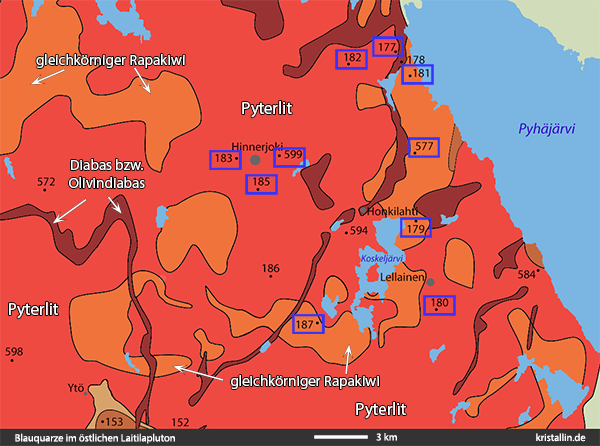

Intensiv blauen Quarz findet man gehäuft im östlichen Laitila-Pluton, vor allem in der Umgebung von Hinnerjoki und beim See „Koskeljärvi“. Neben den Pyterliten kommt Blauquarz auch in gleichkörnigen und porphyrischen Gefügen vor.

Da es ähnliche Varianten im Vehmaa-Gebiet und vermutlich auch in der nördlichen Ostsee gibt, sind Blauquarze allein kein Merkmal für ein bestimmtes Herkunftsgebiet, auch nicht in Kombination mit grünem Plagioklas.

Porphyrische und gleichkörnige Rapakiwis

Neben viel Pyterlit gibt es in beiden Plutonen auch porphyrische und gleichkörnige Rapakiwis. „Porphyrisch“ heißt, dass die Ovoide fehlen und die Feldspäte tendenziell kantig sind. Porphyrische Rapakiwis sind nur in Ausnahmefällen als Leitgeschiebe geeignet, denn ganz ähnliche Gefüge gibt es im Kökarsfjärden-Pluton und in anderen Granitmassiven Skandinaviens.

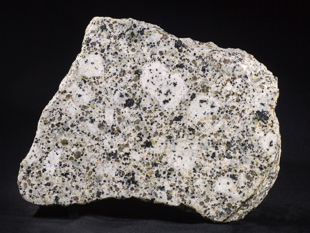

In einem gleichkörnigen Rapakiwi sind die Feldspäte etwa gleich groß.

Eine weitere, nur lokal vorkommende Gefügevariante sind Porphyr-Aplite. Sie zeichnen sich durch große, einzelne Feldspäte in einer feinkörnigen Grundmasse aus Feldspat und Quarz aus. Auch sie enthalten zwei Generationen Quarz.

Porphyr-Aplite sind keine Leitgeschiebe, da ihnen die speziellen Merkmale fehlen. (Einzelbeschreibung hier.)

Der Vehmaa-Pluton

Der Vehmaa-Pluton liegt an der Südwestküste Finnlands und besteht zu großen Teilen aus Pyterlit, der einen inneren Bereich aus porphyrischem Rapakiwi umgibt. Dieser wiederum gliedert sich in einen grobkörnig-porphyrischen Mantel und einen mittelkörnig-porphyrischen Kern. Dort im Zentrum wird der Granit seit über 100 Jahren als Werkstein abgebaut.

Weitere Steinbrüche gibt es beim Ort Uhlu im Osten, wo der Granit eher gleichkörnig ist. Finnische Geologen nennen ihn „Vehmaa-Granit“. Der grobkörnig-porphyrische Saum um das Kerngebiet heißt bei ihnen „Lokalahti-Granit“ und der Kern selbst wird als „Taivassalo-Granit“ bezeichnet (Selonen 2016).

Probenkarte auf Seite 2

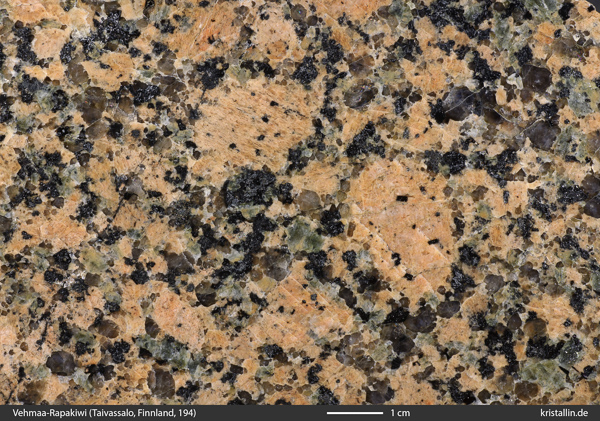

Die Pyterlite im Vehmaa-Pluton gleichen denen im nördlich gelegenen Laitila-Gebiet. In beiden Gebieten enthalten sie nur mäßig viele Ovoide in einer grobkörnigen Grundmasse.

Das folgende Handstück ist mit seinem Gefüge typisch für den Doppelpluton. Die Anzahl der Ovoide ist überschaubar und sie sind umgeben von eher regellos geformten Feldspäten, die mengenmäßig überwiegen. Dazu kommt, dass kantige Quarze oft fehlen.

Der Alkalifeldspat ist in dieser Probe zwar etwas dunkler als bei den meisten Laitila-Vehmaa-Pyterliten, dafür ist das Gefüge als Ganzes charakteristisch.

Die leicht grünliche Probe 194 stammt aus einem Steinbruch südlich von Taivassalo, wo der Granit als „Esko Brown“ abgebaut wurde.

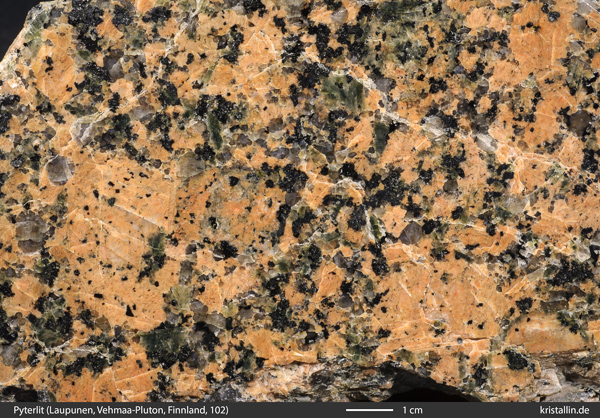

Auch die Probe 102 hat das für Laitila und Vehmaa typische Pyterlitgefüge. Sie kommt aus der Nähe von Parattula im Süden des Vehmaa-Plutons.

Im Unterschied zum Laitila-Pluton gibt es im Vehmaa-Gebiet vereinzelt auch sehr dunkle Pyterlite. Sie sind aber selten und spielen für die Geschiebekunde keine Rolle.

Der gleichkörnige Granit von Uhlu (Probe 612, unten) stammt aus einem der vielen Steinbrüche im Nordosten des Vehmaa-Plutons. Dort wird der Granit seit dem 19. Jahrhundert abgebaut und exportiert. Sein Handelsname ist „Balmoral fine grained“ (Selonen et. al 2016).

aus der Nähe von Uhlu

Alle Proben aus dem Vehmaa-Pluton auf Seite 2

Der Laitila-Pluton

Der Laitila-Pluton ist mit etwa 1400 km2 sehr viel größer als der südwestlich liegende Vehmaa-Pluton. Auch im Laitilagebiet gibt es überwiegend Pyterlit, begleitet von porphyrischem und gleichkörnigem Rapakiwi. Wiborgitgefüge, also Ovoide mit Saum, fehlen in beiden Vorkommen völlig.

Dazu kommen im Nordosten und Nordwesten zwei Nachbarmassive: Eurajoki und Peipohja. Beide sind mit dem Laitila-Pluton verwandt, unterscheiden sich aber im Gefüge. Das Eurajokimassiv besteht aus einem klein- bis mittelkörnigen Granit, im Peipohja-Gebiet ist der Granit eher grobkörnig und porphyrisch.

Viele Laitila-Pyterlite enthalten blass-beige bis cremefarben Alkalifeldspat. Der große Findling mit dem typischen Gefüge liegt in einer Kiesgrube im Laitila-Gebiet. Er ist ein Nahgeschiebe.

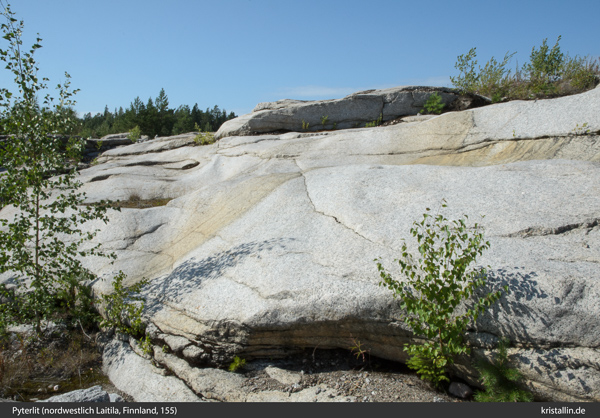

Weiter nördlich, am Rand des Laitila-Plutons, wird in einem Steinbruch Schotter gewonnen.

Dieser Rapakiwigranit ist fast weiß und damit eine Ausnahme. Nur einige der Ovoide sind cremefarben. Sie sind etwa 2 cm groß, was im Laitila-Pluton ein guter Durchschnittswert ist.

Neben solchen blassen Pyterliten gibt es viele weitere Varianten mit ganz unterschiedlichen Feldspäten in diversen Farben und Gefügen. Die nächsten Bilder deuten diese Vielfalt an, wobei die Proben ausgesucht hübsche Stücke sind. (Andere Beispiele finden Sie auf Seite 2.)

Einige lokale Varianten aus dem Laitila-Pluton haben ihren Weg in die Geschiebekunde gefunden. Zwei davon sollen näher betrachtet werden: „Lellainen-Granit“ und „Ytö-Granit“.

Gleichkörniger „Lellainen-Granit“

Die Erstbeschreibung aus dem Jahr 1925 verfasste Fritz Mende: Lellainen-Granit ist gleichkörnig und enthält Blauquarz und vergrünten Plagioklas.

Mende schreibt: Makroskopisch sichtbar sind: Hellfleischfarbene Orthoklaspartien bis 1 cm Durchmesser ohne jede kristallographische Begrenzung; stark fettglänzender, blauer, zuweilen milchiger Quarz, meist in Tropfenform (bis 6 mm Durchmesser); stumpfgrüner, immer sehr gut kristallographisch begrenzter Plagioklas mit stumpfem Glanz (bis 8 mm Prismen); dunkle Gemengteile sind gleichmäßig im Gestein verteilt, ohne auffallend zu werden. [...] (Vollständiger Text)

Lellainen-Granite sind gleichkörnige Laitila-Rapakiwis. Die von Mende beschriebenen Gefüge mit Blauquarz und vergrüntem Plagioklas gibt es vor allem in der Umgebung des Sees „Koskeljärvi“.

Die Ortschaft Lellainen, nach der diese Granitvariante benannt wurde, liegt östlich davon.

Rot = Pyterlit, Orange = gleichkörniger Rapakiwi

(Pyterlite und gleichkörnige Granite)

Die Karte 23 zeigt die ungefähre Ausdehnung des Blauquarzgebietes im Osten des Laitilaplutons. Jede blau umrandete Ziffer steht für eine Probe mit Blauquarz und grünem Plagioklas. Nur drei davon – 181, 187 und 577 – haben ein gleichkörniges Gefüge und nur sie sind Lellainen-Granite.

Die Probe 179 liegt zwar scheinbar auch im gleichkörnigen Gebiet, ist aber ein Pyterlit.

Das Handstück 187 ist nicht ganz gleichkörnig. Hier beginnt der Übergang zu einem Pyterlit, denn einige der Feldspäte sind leicht rundlich.

Probe 181 dagegen entspricht genau der Beschreibung von Mende, wobei der Alkalifeldspat etwas heller ist als in seinem Handstück.

Der Lellainen-Granit erstrecken sich über eine Fläche von etwa 50-60 km2, was einem Anteil von ca. 4 % der Gesamtfläche entspricht. Der ihn umgebende Pyterlit enthält ebenfalls Blauquarz und grünen Plagioklas und wird manchmal – fälschlicherweise – als Lellainen-Granit bezeichne. Leider unterlief auch mir in meiner ersten Beschreibung dieser Fehler, weil ich mich auf Zandstra verließ. Sein im Platenatlas (1999) abgebildeter „Lellainen-Granit“ ist jedoch ein Pyterlit und kein Lellainen-Granit.

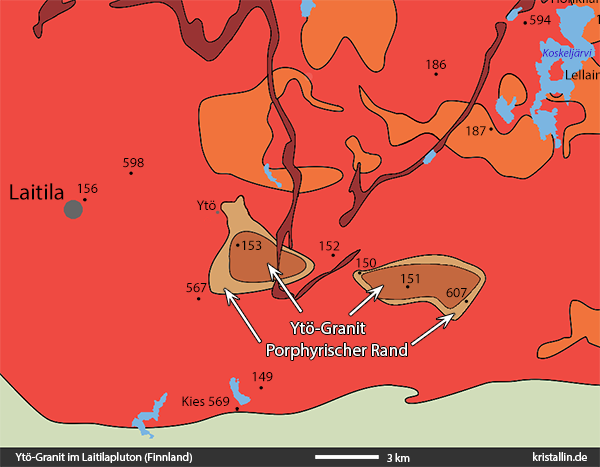

Ytö-Granit

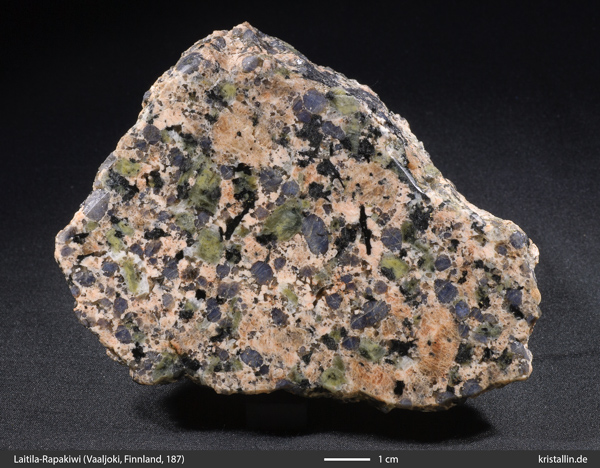

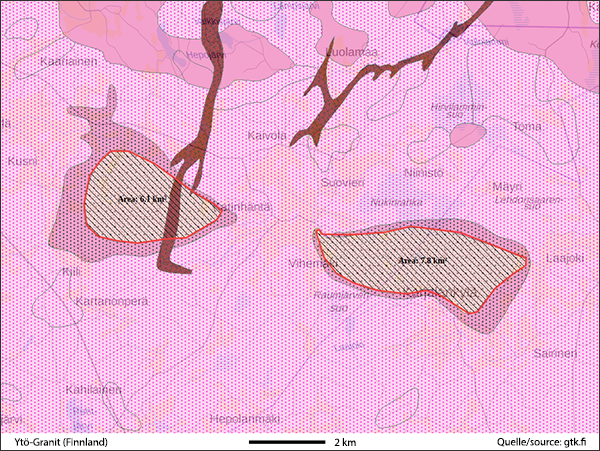

Dieser Granit hat seinen Namen von der Ortschaft „Ytö“, die einige Kilometer östlich der Stadt Laitila liegt.

Der Ytö-Granit besteht aus zwei kleinen Intrusionen im südlichen Laitila-Pluton, die beide von einem schmalen Saum aus porphyrischem Granit umgeben sind. Die beiden inneren Bereiche, der eigentliche Ytö-Granit, messen zusammen nur 13,9 km2. Das entspricht etwa 1 % der Fläche des Laitila-Plutons.

Der Granit sieht in beiden Intrusionen gleich aus.

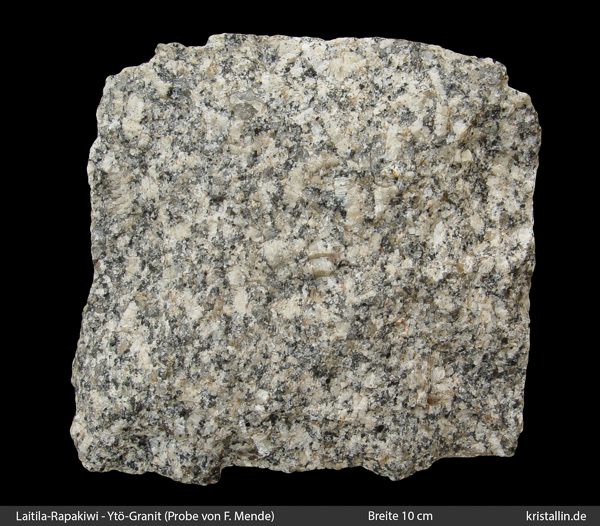

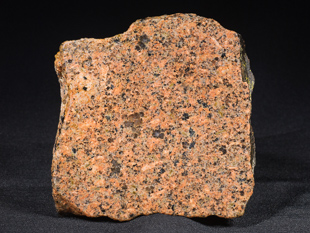

Ytö-Granit ist ein graues, fein- bis mittelkörniges Gestein mit einzelnen größeren Feldspäten. Dieser Gefügetyp heißt Porphyr-Aplit. (Das gilt nur für Rapakiwis und auch nur in Finnland.)

Bei der Beprobung fiel mir auf, dass einige der großen Alkalifeldspäte aus miteinander verwachsenen Kristallen bestehen. So ein glomerophyrisches Gefüge kenne ich aus keinem anderen Porphyr-Aplit in Finnland. Ob sich dieses Merkmal über größere Teile des Ytö-Granits erstreckt und als Merkmal bei der Bestimmung dienen kann, ist unklar. Dazu müsste man das gesamte Vorkommen bei Ytö und anschließend auch alle anderen grauen Porphyr-Aplite untersuchen.

(Helene von der Heide legit)

(Auch die Probe im Bild 30 stammt von Fritz Mende und befindet sich im Naturkundemuseum in Leipzig)

Ytö-Granit ist kein Leitgeschiebe, denn es gibt exakt solche grauen Porphyr-Aplite auch in anderen Vorkommen wie im Vehmaa-Pluton und wohl auch in der nördlichen Ostsee.

Die bei uns gefundenen Geschiebe gleichen zwar dem Ytö-Granit, kommen aber sicher nicht aus dem Laitila-Pluton. Dort ist der Ytö-Granit von sehr viel Pyterlit umgeben und dieses Mengenverhältnis müsste sich auch im Geschiebe abbilden: viel Pyterlit, wenig Ytö-Granit. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es gibt mehr Geschiebe der grauen Porphyr-Aplite als echte Laitila-Pyterlite. Daher werden die grauen Granite nicht aus dem Laitila-Pluton stammen. Da es in keinem anderen skandinavischen Rapakiwigebiet größere Vorkommen von grauen Porphyr-Apliten gibt, bleibt als Herkunftsgebiet nur ein Vorkommen unter Wasser.

Rapakiwizerfall

Die Zersetzung der Rapakiwis findet man im Laitila-Gebiet an mehreren Stellen und nach meinem Eindruck etwas häufiger als im Wiborgpluton. Das folgende Beispiel wurde an der Straße Laitila - Kaivola fotografiert.

Typisch für den Rapakiwizerfall ist ein abrupter Übergang vom festen Gestein zu scharfkantigem Grus. Es handelt sich dabei nicht um Verwitterung, sondern um eine spezielle Eigenheit eines Teils der grobkörnigen Rapakiwis. Vom Zerfall sind fast nur Gefüge mit Ovoiden betroffen. (Mehr dazu hier.)

(Münze 2,5 cm, Aufnahme von 2004)

Bei meinem ersten Besuch im Jahr 2004 fiel mir ein Findling am Stadtrand von Laitila auf, der sich im Zerfall befindet. 10 Jahre später sind die Bäume größer und der Stein ist etwas kleiner.

in 2014

Eurajoki und Peipohja

Der Laitila-Pluton wird von zwei kleinen, eigenständigen Intrusionen begleitet: Eurajoki und Peipohja. Beides sind kleine Rapakiwi-Plutone, die zum Laitila-Massiv gehören.

Das nordwestlich vom Laitila-Pluton liegende Eurajoki-Massiv ist beinahe kreisrund und hat einen Durchmesser von etwa 8 Kilometern. Es besteht aus dem gleichkörnigen Tarkki-Granit und dem porphyrisch/gleichkörnigen Väkkärä-Granit. Das Alter dieser Gesteine beträgt 1573 ± 11 Millionen Jahre und entspricht dem des Laitila-Plutons (Suominen 1991).

Väkkärä-Granit kommt gleichkörnig und mit einem leicht porphyrischen Gefüge vor. Der Granit ist hell-rötlich bis leicht bräunlich und teilweise orangefarben. Dunkle Minerale fehlen fast völlig. Zwar gibt es zwei Generationen Quarz, aber keine im Handstück erkennbaren besonderen Eigenschaften, die ihn als Leitgeschiebe qualifizieren würden.

Der benachbarte Tarkki-Granit enthält viele dunkle Minerale und wirkt daher erheblich dunkler. Sein Alkalifeldspat ist hell, blass fleischfarben und umgeben von vergrüntem Plagioklas. Tarkki-Granit ist gleichkörnig. Geschiebe dieses Granits zu identifizieren dürfte überaus schwierig sein, da sein Vorkommen winzig ist und Geschiebe von der finnischen Westküste generell selten sind. Dazu ist völlig unklar, ob es nicht an anderen Stellen in Skandinavien ähnliche Granite gibt.

Die Intrusion von Peipohja liegt nordöstlich vom Laitila-Pluton und misst von Nord nach Süd etwa 9 Kilometer. Der Granit hat ein Alter von 1573 ± 20 Ma. (Suominen 1991).

Der Rapakiwi von Peipohja ist grobkörnig und besitzt zum Teil ein Gefüge, das einem Pyterlit nahekommt. Die Probe 534 ist dafür ein Beispiel. Allerdings sind die wenigen rundlichen Feldspäte, die ich im Gelände fand, wohl zu selten, um die Bezeichnung „Pyterlit“ zu rechtfertigen, denn in den finnischen Karten wird Peipohja als porphyrischer Rapakiwi geführt. Wegen der schwierigen Aufschlussverhältnisse dort kann ich nur zwei Proben zeigen.

(Mehr auf Seite 2.)

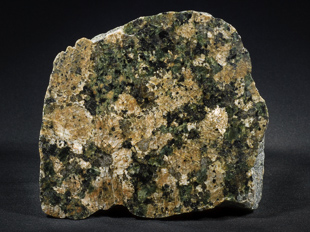

Anorthosit

An der Entstehung der Rapakiwis waren dunkle, plagioklasreiche Schmelzen beteiligt. Diese Magmen haben in vielen dieser Plutone ihre Spuren hinterlassen. Sei es als dunkler Einschluss im Rapakiwi-Granit, als Mischgestein (Ringquarzporphyr auf Åland) oder auch als Anorthosit, also in Form eines reinen Plagioklasgesteins.

Auch zum Laitila-Vehmaa-Pluton gehört ein Anorthosit. Er liegt im Südosten knapp außerhalb des Plutons und zieht sich als schmaler Bogen über etwa 5 Kilometer parallel zum Plutonrand (Probenstelle 608 in der Karte unten rechts).

Obwohl Anorthosite fast nur aus Plagioklas bestehen, können sie im Einzelfall sehr dunkel aussehen. Das ist hier der Fall. Die großen Feldspäte sind dunkelgrau bis schwarz und nur in den Zwischenräumen ist der Plagioklas heller und zum Teil schwach grünlich.

Dieser Anorthosit gleicht dem von Ylämaa im Wiborg-Pluton. Letzterer enthält zwar vereinzelte große bunte Plagioklase („Spektrolith“), aber das reicht nicht aus, um beide Vorkommen sicher zu unterscheiden. Dieser Anorthosit ist daher kein Leitgeschiebe.

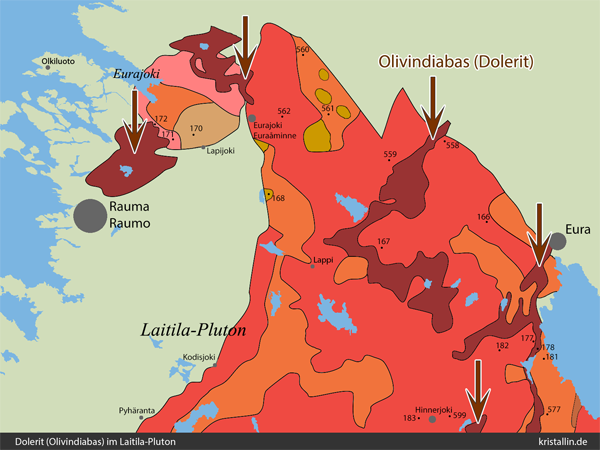

Olivindiabas (Dolerit)

Die Karte des Laitila-Plutons zeigt ein Gestein, das den Rapakiwi ebenso durchschneidet wie das umgebende Grundgebirge. Es muss also jünger sein als die anderen Gesteine, was durch sein Alter von 1258-1268 Millionen Jahre bestätigt wird. Das Gestein ist ein „Olivindiabas“. Diese Bezeichnung ist der Tradition geschuldet, heute würde man es „Dolerit“ nennen. (Der Begriff „Diabas“ ist mehrdeutig und sollte vermieden werden.)

Der Olivindiabas ist rund dreihundert Millionen Jahre jünger als der Laitila-Rapakiwi.

Die Karte oben ist eine Vereinfachung, denn der Olivindiabas reicht noch viel weiter nach Norden, weit hinein in den mit Sandstein gefüllten Satakunta-Graben. Dieser Grabenbruch reicht vom See „Pyhäjärvi“ bis in die Bottensee. Die geraden Kanten am Nordrand des Laitila-Massivs sind Teile vom Rand des Satakunta-Grabens.

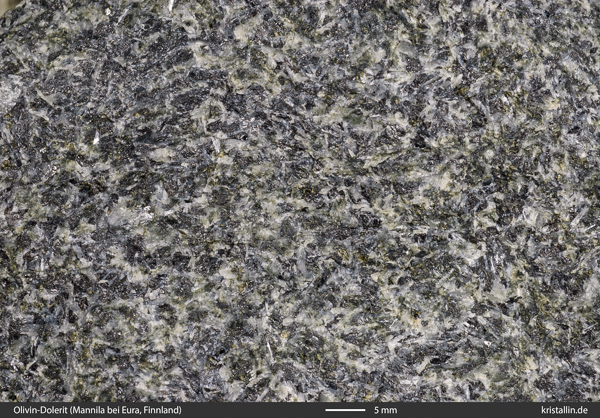

Die folgende Probe des Olivindiabas’ stammt vom westlichen Ufer des Pyhäjärvi und hat die Nummer 178. Weil das Gestein besonders hart ist, überragt es als Härtling seine Umgebung.

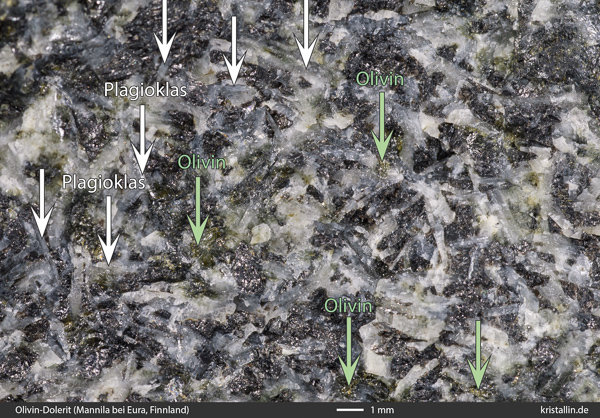

Das Gefüge ist typisch für viele Diabase/Dolerite: Regellos verteilte helle Plagioklasleisten mit schwarzen Pyroxenen in den Zwischenräumen. Das ist ein ophitisches Gefüge.

(Bild ohne Beschriftung)

Der Olivin ist für sein Alter bemerkenswert frisch. Er sieht blass-gelblich bis schwach grün aus und ist an seiner muschelig-glasigen Bruchfläche leicht zu erkennen. Da auch ein Teil der Plagioklase vergrünt ist, muss man genau hinschauen, bevor man ein Mineral als Olivin bezeichnet.

Die Gefüge der Olivindiabase reichen von ausgesprochen feinkörnig bis grobkörnig. Lokal kommen auch pegmatitische Varianten vor. Die Probe 178 hat eine mittlere Korngröße, die recht häufig ist.

Es gibt weitere Vorkommen dieser Gesteine in Südwestfinnland und ebenso in der Umgebung von Åland. Der Gehalt an Olivin ist unterschiedlich und der Olivin kann auch fehlen.

Diese Dolerite gleichen makroskopisch den Diabasen vom Typ Åsby, die es im schwedischen Dalarna und auch anderswo gibt. Daher kann man diese Gesteine keinem Herkunftsgebiet zuordnen. Das gilt unabhängig davon, ob Olivin enthalten ist oder nicht.

Alle Proben aus dem Laitila-Pluton auf Seite 2

Geschiebe aus dem Laitila-Vehmaa-Pluton erkennen

Gib es bei uns in Deutschland Rapakiwigeschiebe vom finnischen Festland? Ja, aber nur sehr selten. In Geschiebesammlungen und Findlingsgärten fehlen sie fast völlig und ich habe im Laufe vieler Jahre kaum ein Dutzend Geschiebe gesehen, die ohne Zweifel aus dem Laitila-Vehmaa-Pluton stammen. Das ist bemerkenswert, weil diese Pyterlite in ihrem Herkunftsgebiet auf Hunderten Quadratkilometern anstehen und ein so charakteristisches Aussehen haben, dass man sie auch als losen Fund noch sicher erkennen kann.

Bei der Untersuchung aller Rapakiwivorkommen in Skandinavien zeigte sich eine enorme Vielfalt an Gefügen. Dabei sind die Unterschiede zwischen verschiedenen Plutonen oft kleiner als die innerhalb eines einzigen Vorkommens. Die Farbe der Feldspäte unterliegt starken Schwankungen, während Größe und Form der Feldspäte, das Aussehen der Quarze und die Ausbildung der Grundmasse oft über größere Entfernungen unverändert bleiben. Bei der Bestimmung sollte man daher die Regel „Gefüge geht vor Farbe“ beherzigen.

Für die Herkunft eines Rapakiwis ist sein Gefüge wichtiger als die Farbe der Feldspäte. Die muss natürlich auch beachtet werden, kann aber nicht das einzige Kriterium sein. Eine Regel wie „weiße Rapakiwis kommen vom finnischen Festland“ ist zu einfach und ungeeignet.

Kennzeichen eines Laitila-Vehmaa-Rapakiwis als Geschiebe

1. Ein Geschiebe, das aus dem Laitila-Vehmaa-Pluton kommen soll, muss ein Pyterlit sein. Das setzt zwingend einige runde Feldspäte und ein grobkörniges, undeformiertes Gefüge voraus.

Geschiebe mit porphyrischem Gefüge und Porphyr-Aplite sind keine Leitgeschiebe, weil es sie in verschiedenen Vorkommen gibt. Das gilt auch dann, wenn die Quarze und die Färbung der Feldspäte richtig zu sein scheinen.

2. Der für Laitila-Vehmaa typische Alkalifeldspat ist hell-beige bis sandfarben, aber nicht schneeweiß. Die großen Feldspäte sind perthitisch entmischt.

3. Quarze sind einzelne Körner mit einem klaren Umriss. Die Quarze der zweiten Generation sind meist um einen Millimeter groß und es ist ohne Bedeutung, ob sie kantig oder rundlich aussehen. Die größeren Quarze der ersten Generation sind rund, haben oft einen ausgebuchteten Rand und manchmal einen helleren oder blauen Kern. Manche Pyterlite enthalten so wenig dieser großen Quarze, dass sie in kleinen Geschieben fehlen.

4. Die Pyterlite aus dem Laitila-Vehmaa-Pluton enthalten fast nie graphische Verwachsungen und wenn, dann nur als kleinen Teil der Grundmasse.

5. Einzelne Plagioklase sind kleiner als die großen Alkalifeldspäte. Plagioklas ist oft grünlich oder braunrot, kann aber auch blaugrau oder grau aussehen.

Die folgenden 6 Geschiebe stammen zweifelsfrei aus dem Laitila-Vehmaa-Pluton. Ob aus Vehmaa oder Laitila, ist nicht zu entscheiden und auch wenig bedeutsam. Der Laitila-Vehmaa-Pluton sollte als eine geologische Einheit betrachtet werden.

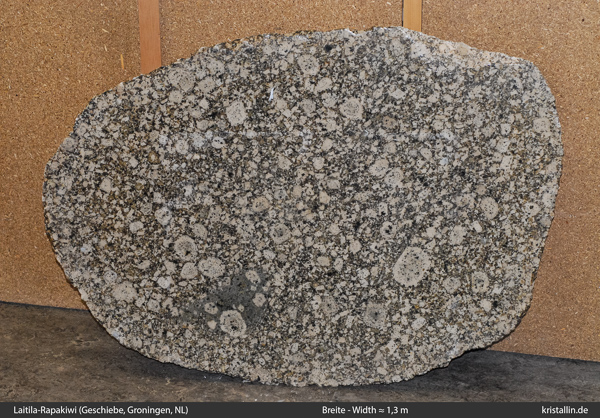

Laitila-Pyterlit im Museum in Groningen (Niederlande)

Die Bilder zeigen das abgeschnittene Randstück eines größeren Findlings, in dem links unten ein Stück Porphyr-Aplit eingeschlossen ist. Die Aufnahmen entstanden 2007 im ehemaligen Naturmuseum in Groningen, Niederlande.

(Naturmuseum Groningen, 2007, ohne Fundort)

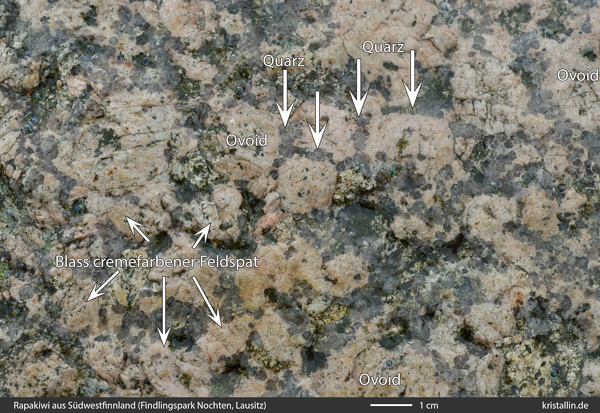

Laitila-Pyterlit im Findlingsgarten Nochten, Lausitz

Das nächste Beispiel für einen Pyterlit vom Festland lag 2015 im östlichen Teil des Findlingsgartens von Nochten (Lausitz), in der dortigen Heidelandschaft. Das Gestein trug damals keine Beschriftung und war auch nicht als Besonderheit markiert. Es handelt sich um einen perfekten Laitila-Pyterlit. Schönere gibt es auch in Finnland nicht.

(Bild ohne Beschriftung)

(Bild ohne Beschriftung)

Die Nahaufnahmen zeigen das typische Pyterlitgefüge aus wenigen Ovoiden, umgeben von weiteren Alkalifeldspäten. Sie alle haben die richtige blass-beige Farbe, dazu die typischen Quarze. Die bläulich schillernden Blasen stammen vom Wasser, mit dem der Stein nass gemacht wurde.

Die in Nochten ausgestellten Geschiebe kommen aus den Tagebauen der Umgebung und stammen aus der Saale- bzw. Elsterkaltzeit. Es ist sehr erfreulich, dass ein Teil der Funde in dieser Ausstellung gezeigt wird. Der Findlingspark von Nochten liegt südwestlich von Weißwasser und ein Besuch ist zu empfehlen.

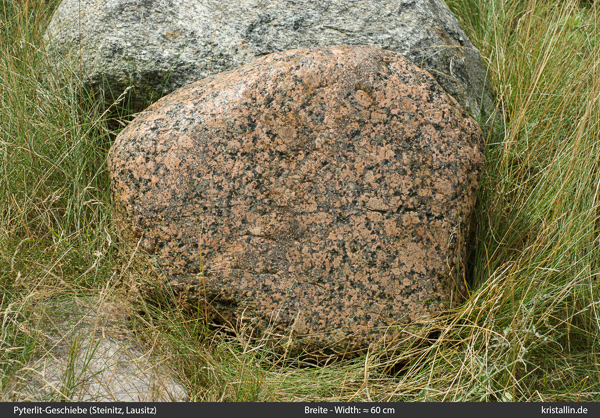

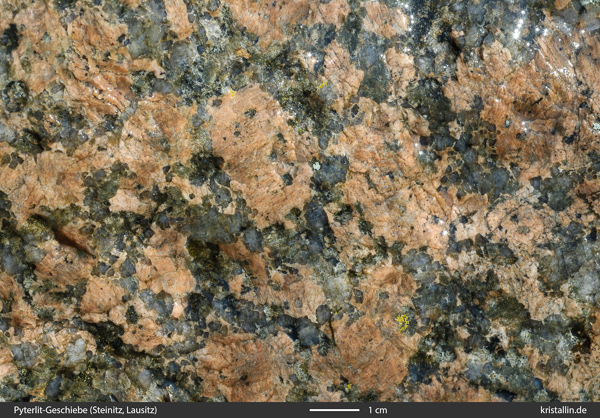

Ein Stück nordwestlich von Nochten liegt der Tagebau Welzow und der kleine Ort Steinitz. Westlich von Steinitz lagern auf einer Wiese Hunderte Geschiebe aus dem Tagebau Welzow. Leider verschwinden sie langsam unter Brombeerranken und Ambrosia. Das ist schade, denn dort gibt es einige sehenswerte Geschiebe. So liegt dort zum Beispiel, eingeklemmt zwischen anderen Findlingen, einen Laitila-Pyterlit mit braunem Plagioklas.

Der etwas längliche Feldspat unten links (Bild 53) hat einen Plagioklassaum. Das findet man in allen Pyterliten, denn ab und zu kann ein Ovoid durchaus einen Saum haben. Es müssen nur die meisten Ovoide ohne Saum sein, nicht alle.

(nasse Oberfläche)

Ein anderer Rapakiwi vom finnischen Festland liegt ebenfalls in Steinitz. Sein Alkalifeldspat ist hellbraun, die Kerne der großen Quarze sind hellgrau, teilweise auch schwach blau und der Plagioklas ist grün. Auch das ist ein typischer Vehmaa- oder Laitila-Rapakiwi.

Die Ovoide im Bild 56 sind nicht besonders gut entwickelt und nur mit etwas Mühe erkennbar. Solche Gefüge findet man im Laitila-Vehmaa-Pluton immer wieder. Nicht alle Pyterlite vom finnischen Festland sind hübsch.

Bei der Bestimmung solcher Geschiebe muss man die Farbe des Alkalifeldspats im Auge behalten. Mit braunem oder rotbraunem Alkalifeldspat ähneln solche Pyterlite denen von Kökarsfjärden.

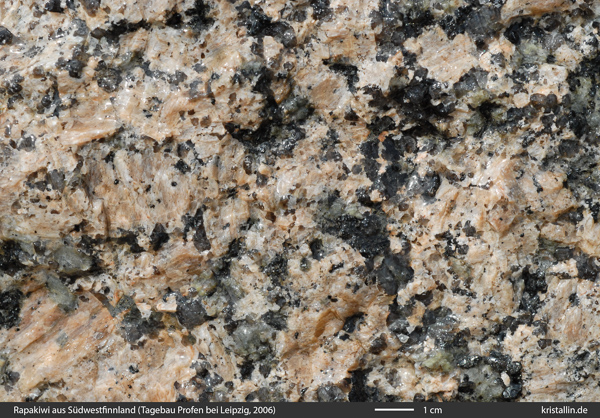

Von der Lausitz aus machen wir einen Sprung in den Süden von Leipzig, zum Tagebau Profen, östlich von Hohenmölsen. Dort lag 2006 ebenfalls ein schöner Laitila-Pyterlit.

(Bild ohne Beschriftung)

Vermutlich liegt dieser Findling heute an einer anderen Stelle oder er ist wieder unter Abraum verschwunden. Vielleicht hat ihn jemand sichergestellt und bewahrt ihn als Dekoration in seinem Garten.

Der Findling von Sandhagen (Mecklenburg-Vorpommern)

Die oben gezeigten Geschiebe kommen aus Ablagerungen der Elster- oder Saale-Kaltzeit. Der Folgende aber liegt nordöstlich von Neubrandenburg und damit im Gebiet der Weichsel-Kaltzeit. In welcher Eiszeit er zu uns kam, ist damit aber noch nicht geklärt.

aber beide Hälften stecken im Boden

Der Findling von Sandhagen ist ein archäologisches Bodendenkmal und steht unter Schutz. Er wurde vor langer Zeit in zwei Teile gespalten und es gab erkennbar weitere Versuche, auch die verbliebenen Reste zu teilen. Da er unter Bäumen liegt, ist der Stein vergrünt und sieht wenig attraktiv aus. Auch er ist ein perfekter Laitila-Pyterlit.

Der Sandhagen-Findling liegt in einem Waldrand, knapp 30 Kilometer NE von Neubrandenburg.

Blauquarzpyterlite mit grünem Plagioklas

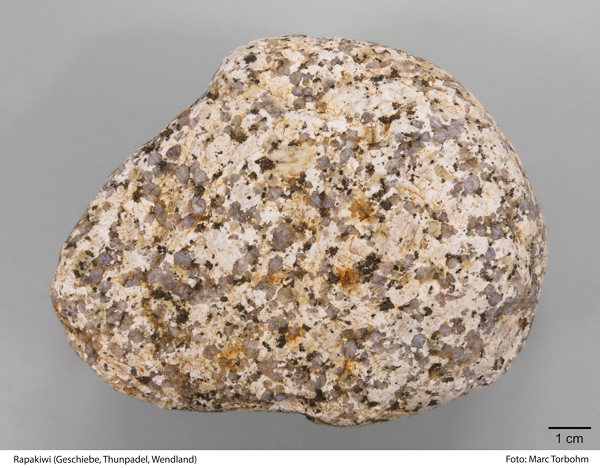

Manche Rapakiwis sehen so aus, als kämen sie vom finnischen Festland. Der folgende, von Marc Torbohm in der Kiesgrube Niederlehme bei Berlin fotografiert, ist dafür ein schönes Beispiel.

und Blauquarz (Niederlehme bei Berlin, Sammlung Torbohm)

Die großen Ovoide haben keine Plagioklassäume, es gibt zwei Generationen Quarz, das Gefüge ist undeformiert – das ist das ein perfekter Pyterlit. Im Sonnenschein fallen die grünen Plagioklase und die blauen Quarze auf. Das erinnert an die Gegend um Lellainen, aber ein „Lellainen-Granit“ muss gleichkörnig sein, was dieser hier nicht ist. Aber um den Lellainen-Granit herum gibt es außerdem noch reichlich Pyterlite mit blauem Quarz und grünem Plagioklas. (Ich nenne sie „Blauquarzpyterlite“.) Ist das so ein Blauquarzpyterlit aus dem östlichen Laitila-Pluton?

Der erste Eindruck spricht dafür. Nimmt man die Lupe zur Hand, findet man aber überraschend viele graphische Verwachsungen und auch Kränze aus kleinen länglichen Quarzen um einzelne Feldspäte. Graphische Verwachsungen gibt es aber in den Pyterliten aus dem Laitila-Vehmaa-Pluton nur selten und falls doch, dann nicht in solcher Menge wie hier.

(Bild mit Markierung der graphischen Verwachsungen)

Wenn dieser Pyterlit aus dem Laitila-Pluton käme, dann wäre er dort eine seltene Variante. Kann das sein? Eher nicht. Und zwar deshalb nicht, weil dann am Fundort in Niederlehme auch die typischen Laitila-Pyterlite vorkommen müssten – und zwar erheblich häufiger. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Aus dieser Kiesgrube ist kein einziger cremefarbener Laitila-Pyterlit bekannt und damit sind wir an einem entscheidenden Punkt: Man kann ein Geschiebe nicht zu einer seltenen Unterart erklären, wenn gleichzeitig am Fundort der zugehörige Haupttyp fehlt.

Dieser Fehler wird in der Geschiebekunde leider immer wieder gemacht: Ein Fund ähnelt einem seltenen Gestein und wird umgehend als solches bezeichnet. Dass dann aber auch all die anderen Gesteine aus dem gleichen Vorkommen gefunden werden müssten – und zwar viel häufiger – wird ignoriert.

Ein anderes Beispiel für Verwechselungen sind helle, gleichkörnige oder schwach porphyrische Rapakiwis, die aus beigefarbenem Feldspat, leicht blauen Quarzen und vergrüntem Plagioklas bestehen.

Die folgenden beiden Geschiebe wurden von Jelle de Jong gefunden und befinden sich heute im Hunnebed-Zentrum, NL.

Geschiebe aus Friesland, NL - ehemalige Sammlung de Jong

Geschiebe aus Friesland, NL - ehemalige Sammlung de Jong

Diese Funde gleichen dem Lellainen-Granit. Aber auch sie stammen mit größter Wahrscheinlichkeit nicht von dort, denn das Lellainen-Gebiet ist nur 50-60 km2 groß und von einer riesigen Fläche aus Pyterlit umgeben. Diese Pyterlite müssten daher sehr viel häufiger gefunden werden. Das ist aber nicht der Fall, im Gegenteil. Es scheint, dass die hellen gleichkörnigen Rapakiwis häufiger sind als die Pyterlite vom finnischen Festland. (Das ist bitte in Relation zu sehen, beide sind seltene Geschiebe.)

Für den Fund aus den Niederlanden kann ich nicht sprechen, aber weder in Damsdorf noch im Wendland (nächstes Bild) taucht auch nur hin und wieder ein Laitila-Pyterlit auf. Wie wahrscheinlich sind dann Funde aus einem viel kleineren Teilgebiet? Viel plausibler ist auch hier ein Vorkommen in der nördlichen Ostsee oder im westlichen Teil des Ålandplutons, der unter Wasser liegt.

Geschiebe, Sammlung Torbohm

Unabhängig davon, sind vergrünte Plagioklase und Blauquarze keine seltene Kombination. Es gibt beide auch in Graniten anderer Vorkommen.

Ytö-Granite als Geschiebe

Ytö-Granit ist ein grauer Porphyr-Aplit aus dem Süden des Laitila-Plutons, der dort zwei benachbarte Intrusionen bildet. In beiden Teilfläche sieht der Granit gleich aus.

Da es Porphyr-Aplite in allen größeren Rapakiwigebieten gibt und ihnen besondere Merkmale fehlen, sind sie grundsätzlich keine Leitgeschiebe.

Von Ytö aus gesehen liegt der nächste graue Porphyr-Aplit schon im benachbarten Vehmaa-Pluton bei Helsinki. (Nicht die Hauptstadt, ein anderes Helsinki.)

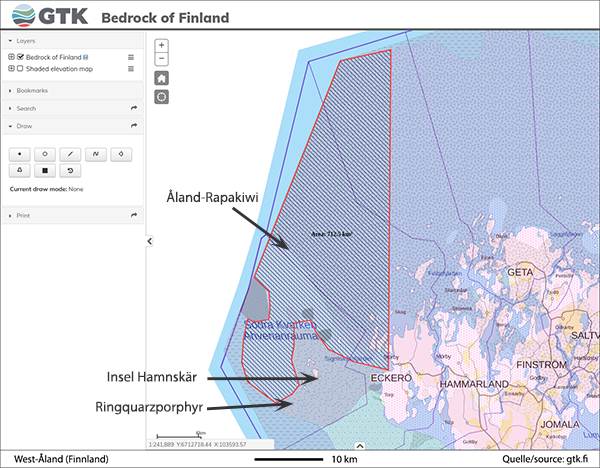

(Foto der Flächenmessung in der Online-Karte der GTK) © GTK

Die beiden Teilflächen des Ytö-Granits messen zusammen nur 13,9 km2, was gerade mal einem Prozent der Fläche des Laitila-Plutons entspricht. Dieses Mengenverhältnis müsste sich auch bei den Geschieben wiederfinden. Es müsste sehr viel mehr Laitila-Pyterlite als Ytö-Granite geben. Und wie beim Lellainen-Granit ist das genaue Gegenteil der Fall. Geschiebe wie die folgenden vier Beispiel werden deutlich häufiger gefunden als echte Laitila-Pyterlite.

Da es auf Åland keine grauen Porphyr-Aplite gibt (weder als Geschiebe noch im Anstehenden), wird das Ursprungsgebiet dieser Gesteine unter Wasser liegen. Das ist wenig überraschend, denn die meisten Rapakiwigeschiebe stammen aus Unterwasservorkommen. Einfach deshalb, weil der größte Teil der Rapakiwi-Plutone unter Wasser liegt.

vor allem im Westen

Die meisten in Norddeutschland gefundenen Rapakiwis kommen aus dem Åland-Pluton. Es sind geschätzt mehr als 90 % aller Rapakiwigeschiebe.

Deutlich seltener sind Funde von Kökarsfjärden und aus dem Nordbaltischen Pluton, sofern man den Roten Ostsee-Quarzporphyr von dort nicht mitzählt.

Wie das Grundgebirge unter Wasser aussieht, erfahren wir vor allein durch Geschiebe auf Inseln. Wenn die Gletscher sich bewegen, hinterlassen sie eine lange Spur aus verschleppten Steinen, die im Herkunftsgebiet beginnt. Wenn diese Spur über eine Insel führt, dann liegen dort die Geschiebe aus dem „stromaufwärts“ liegenden Unterwasservorkommen. (Proben direkt vom Meeresbodens wären natürlich ideal, aber wer hat die schon?) Deshalb sind die Geschiebe auf bestimmten Inseln von großem Interesse.

Dazu ein Beispiel:

Eine unserer Ålandexkursionen führte Xander de Jong und mich in den Westen Ålands. Auf den Inseln dort gibt es Nahgeschiebe aus dem nordwestlichen Teil des Åland-Plutons. Diese Geschiebe sind unsere einzige Informationsquelle darüber, wie es im Westen des Plutons unter Wasser aussieht.

Die Karte zeigt rot umrandet diese Fläche von etwa 700 km2. Dort bewegt sich das Eis genau von Norden nach Süden. Geschiebe aus dieser Fläche gibt es nur auf den wenigen Inseln westlich der Hauptinsel – oder eben erst in Deutschland, Polen und Dänemark. Dort aber mit allen anderen Rapakiwis vermischt.

(Grünlich Flecken in 79 sind Algenreste)

Diese Rapakiwis sind nicht vom Festland. Sie stammen aus dem Westen des Åland-Plutons und haben beide das für Åland typische Gefüge: Ihre Ovoide sind nur etwa 1-1,5 cm groß, überwiegend gesäumt und ihre Grundmasse ist feinkörnig. Dazu kommen viele gerundete Quarze mit Korrosionsspuren.

Ein Pyterlit vom finnischen Festland hätte eine viel grobkörnigere Grundmasse und größere Ovoide. Weil etliche der Ovoide in beiden Gesteinen gesäumt sind, handelt es sich um Wiborgitgefüge. Aus dem Laitila-Pluton kommen aber nur Pyterlite.

Diese zwei weißen Nahgeschiebe belegen, dass es im westlichen Teil von Åland mindestens ein weiteres Vorkommen heller bzw. weißer Åland-Rapakiwis gibt. Solche Geschiebe wären auch in Norddeutschland als Åland-Rapakiwis bestimmbar, wenn man die Regel „Gefüge geht vor Farbe“ anwendet.

Historisches zum Begriff „Feldspat“

1925 untersuchte Nils Zenzén die Frage, wie das Wort „Feldspat“ in die Geologie kam.

„Spat“ als Ausdruck für Minerale mit guter Spaltbarkeit war schon im 16. Jahrhundert gebräuchlich. Woher aber die Silbe „Feld“?

„Feldtspat“ wurde 1740 zum ersten Mal von Daniel Tilas verwendet, der eine Unterscheidung zum viel weicheren Kalzit benötigte. („Feldtspat“ - schwedisch für Feldspat.)

Woher kam die Anregung dazu? Es waren sehr wahrscheinlich die vielen glitzernden Feldspatbruchstücke auf den Feldern rund um Laitila, die Tilas aus eigener Anschauung kannte, so Zenzén.

Die spiegelnden Bruchstücke auf den Feldern Laitilas sind nichts anderes als zerfallener Pyterlit. Damit ist der Laitila-Rapakiwi an der Benennung eines der wichtigsten Minerale überhaupt beteiligt. Das ist doch mal was!

Alle Proben aus dem Laitila-Vehmaa-Pluton finden Sie auf nächsten Seite

Angaben zu den Abbildungen

Bild 1: Karte, neu gezeichnet nach Grundgebirgskarte der GTK

Bild 2: Probe 567 (Laitila), unter Wasser fortografiert

Bild 3: Probe 569 (Laitila), unter Wasser fortografiert

Bild 4: Probe 569 (Laitila), unter Wasser fortografiert

Bild 5: Probe 569 (Laitila), unter Wasser fortografiert

Bild 6: Karte, neu gezeichnet nach Grundgebirgskarte der GTK

Bild 7: Probe 194 (Vehmaa), polierter Schnitt

Bild 8: Probe 194 (Vehmaa), polierter Schnitt

Bild 9: Probe 102 (Vehmaa), polierter Schnitt

Bild 10: Probe 612 (Vehmaa), unter Wasser fortografiert

Bild 11: Karte, neu gezeichnet nach Grundgebirgskarte der GTK

Bild 12: Nahgeschiebe im Laitilapluton

Bild 13: Nahgeschiebe im Laitilapluton

Bild 14: Steinbruch 155 (Laitila)

Bild 15: Steinbruch 155 (Laitila)

Bild 16: Probe 569 (Laitila), polierter Schnitt

Bild 17: Probe 149 (Laitila), polierter Schnitt

Bild 18: Probe 569 (Laitila), polierter Schnitt

Bild 19: Probe 156 (Laitila), polierter Schnitt

Bild 20: Probe aus dem Naturkundemuseum Leipzig, feucht fotografiert, F. Mende legit

Bild 21: Probe aus dem Naturkundemuseum Leipzig, feucht fotografiert, F. Mende legit

Bild 22: Karte, neu gezeichnet nach Grundgebirgskarte der GTK

Bild 23: Karte, neu gezeichnet nach Grundgebirgskarte der GTK

Bild 24: Probe 187 (Laitila), polierter Schnitt

Bild 25: Probe 181 (Laitila), polierter Schnitt

Bild 26: Karte, neu gezeichnet nach Grundgebirgskarte der GTK

Bild 27: Anstehender Ytö-Granit bei Ytö

Bild 28: Anstehender Ytö-Granit bei Ysolkylä

Bild 29: Anstehender Ytö-Granit bei Ytö, polierter Schnitt, Helene von der Heide legit

Bild 30: Probe aus dem Naturkundemuseum Leipzig, feucht fotografiert, F. Mende legit

Bild 31: Foto östlich von Laitila

Bild 32: Foto östlich von Laitila

Bild 33: Foto östlich von Laitila

Bild 34: Foto in Laitila

Bild 35: Foto in Laitila

Bild 36: Foto in Laitila

Bild 37: Probe 170 (Väkkärä), polierter Schnitt

Bild 38: Probe 171 (bei Tarkki), polierter Schnitt

Bild 39: Probe 165 (Peipohja), polierter Schnitt

Bild 40: Probe 534 (Peipohja), polierter Schnitt

Bild 41: Probe 608 (Yläne), polierter Schnitt

Bild 42: Probe 608 (Yläne)

Bild 43: Probe 178 (Laitila)

Bild 44: Probe 178 (Laitila)

Bild 45: Geschiebe, fotografiert im Naturmuseum Groningen 2007

Bild 46: Geschiebe, fotografiert im Naturmuseum Groningen 2007

Bild 47: Geschiebe, fotografiert in Nochten, Lausitz

Bild 48: Geschiebe, fotografiert in Nochten, Lausitz

Bild 49: Geschiebe, fotografiert in Nochten, Lausitz

Bild 50: Geschiebe, fotografiert in Nochten, Lausitz

Bild 51: Geschiebe, fotografiert in Nochten, Lausitz

Bild 52: Geschiebe, fotografiert in Steinitz, Lausitz

Bild 53: Geschiebe, fotografiert in Steinitz, Lausitz

Bild 54: Geschiebe, fotografiert in Steinitz, Lausitz

Bild 55: Geschiebe, fotografiert in Steinitz, Lausitz

Bild 56: Geschiebe, fotografiert in Steinitz, Lausitz

Bild 57: Geschiebe, fotografiert im Tagebau Profen bei Leipzig

Bild 58: Geschiebe, fotografiert im Tagebau Profen bei Leipzig

Bild 59: Geschiebe, fotografiert im Tagebau Profen bei Leipzig

Bild 60: Findling bei Sandhagen (Mecklenburg-Vorpommern)

Bild 61: Findling bei Sandhagen (Mecklenburg-Vorpommern)

Bild 62: Findling bei Sandhagen (Mecklenburg-Vorpommern)

Bild 63: Findling bei Sandhagen (Mecklenburg-Vorpommern)

Bild 64: Rapakiwigeschiebe, Niederlehme bei Berlin, Sammlung + Foto: Marc Torbohm

Bild 65: Rapakiwigeschiebe, Niederlehme bei Berlin, Sammlung + Foto: Marc Torbohm

Bild 66: Rapakiwigeschiebe, geschnitten, jetzt Hunnebed-Zentrum NL

Bild 67: Rapakiwigeschiebe, geschnitten, jetzt Hunnebed-Zentrum NL

Bild 68: Rapakiwigeschiebe, geschnitten, jetzt Hunnebed-Zentrum NL

Bild 69: Rapakiwigeschiebe, geschnitten, jetzt Hunnebed-Zentrum NL

Bild 70: Rapakiwigeschiebe, Wendland, Sammlung Marc Torbohm

Bild 71: Bildschirmfoto, alle Rechte bei der GTK

Bild 72: Rapakiwigeschiebe, Ostsee, Sammlung Alexander Bräu

Bild 73: Rapakiwigeschiebe, Ostsee, Sammlung Alexander Bräu

Bild 74: Rapakiwigeschiebe, Als, DK, Sammlung J. Trelle Pedersen

Bild 75: Rapakiwigeschiebe, Ostsee, Sammlung Alexander Bräu

Bild 76: Karte neu gezeichnet nach Lehtinen 2005

Bild 77: Bildschirmfoto, alle Rechte bei der GTK

Bild 78: Nahgeschiebe im Alandpluton, nass fotografiert

Bild 79: Nahgeschiebe im Alandpluton, nass fotografiert

Literatur:

Carell F, Ehlers C, Airo M-L, Selonen O 2009: Intrusion mechanisms and magnetic fabrics of the Vehmaa rapakivi granite batholith in SW Finland, Geotectonic Research Vol. 96: 53–68

Ehlers C, Haapala I. Symposium Precambrian Granitoids, Rapakivi granites and postorogenic granites of southwestern Finland, Geological Survey of Finland Guide 27, Espoo 1989

Selonen O., Ehlers C., Luodes H., Härmä P., Karell F. 2016 : The Vehmaa rapakivi granite batholith in southwestern Finland - the production area for Balmoral Red granites. The Finnish Natural Stone Association, Helsinki, www.suomalainenkivi.fi

Haapala I. 1977: Petrography and geochemistry of the Eurajoki stock, a rapakivi-granite complex with greisen-type mineralization in southwestern Finland. Geological Survey of Finland, Bulletin 286.

Haapala, I. & Rämö, O.T. 1992. Tectonic setting and origin of the Proterozoic rapakivi granites of southeastern Fennoscandia. – Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Earth Sciences 83: 165–171.

Haapala, I. & Rämö, O.T. 1999. Rapakivi granites and related rocks. – Precambrian Res. 95: 1–7.

Rämö, O.T. & Haapala, I. 2005. Rapakivi granites. In: Lehtinen, M., Nurmi, P.A. & Rämö, O.T. (eds), Precambrian Geology of Finland – Key to the Evolution of the Fennoscandian Shield. pp. 533–562, Elsevier B.V., Amsterdam.

Suominen, V. 1991. The chronostratigraphy of southwestern Finland, with special reference to Postjotnian and Subjotnian diabases. Geological Survey 01 Finland, Bulletin 356.

Vaasjoki, M . 1977: Rapakivi granites and other postorogcnic rocks in Finland: their age the lead isotopic composition of certain associated galena mineralizations. Geological Survey of Finland, Bulletin 294. 66 pages, 10 figs., 12 tables, two appendixes.

Vorma A. 1976: On the petrochemistry of rapakivi granites with special refercnce to the Laitila

massif, southwestern Finland. Geological Survey Finland, Bulletin 285.

Vorma A, Paasivirta T 1979: Contribution to the mineralogy of rapakivi granites: I. Zircon of the Laitila rapakivi, southwestern Finland

Zandstra JG: Platenatlas van noordelijke kristallijne gidsgesteenten. Leiden, 1999

Zenzén Nils 1925: On the first use of the term »Feldtspats» (= feldspar) by Daniel Tilas in 1740, Geologiska Föreningen i Stockholm Förhandlingar, 47:4, 390-405, DOI: 10.1080/11035892509445614

Kartengrundlagen: Online-Karten der GTK: https://gtkdata.gtk.fi/Kalliopera/index.html

Matthias Bräunlich, Mai 2024