kristallin.de > Gesteinsliste > Laitila-Vehmaa 1 > Laitila-Vehmaa 2

Dieser Text richtet sich an Fortgeschrittene (Druckfassung dieses Textes)

Proben aus dem Laitila-Vehmaa-Pluton

Der zweite Teil dokumentiert das Aussehen der Rapakiwigranite im Laitila-Vehmaa-Pluton. Alle Handstücke stammen aus dem Grundgebirge und sind verlässliches Vergleichsmaterial. Ergänzend kommen einige Nahgeschiebe aus dem Laitila-Gebiet hinzu.

Die Proben sind die Grundlage für die Definition eines Leitgeschiebes. Dazu mussten sie im zweiten Schritt mit allen Rapakiwi-Graniten Skandinaviens verglichen werden. Zu diesem Zweck habe ich zwischen 2003 und 2016 diverse Exkursionen unternommen und alle Rapakiwi-Vorkommen in Skandinavien beprobt, die großen Plutone mehrfach.

Es gibt in Skandinavien nur sechs Rapakiwi-Plutone mit Ovoiden: Rödö, Bottensee, Åland, Laitila-Vehmaa, Kökarsfjärden und Wiborg. Darunter nimmt der Laitila-Vehmaa-Pluton eine zentrale Rolle ein, denn er enthält auf großer Fläche Pyterlite, die gute Leitgeschiebe sind. Deshalb sind diese Pyterlite auch Anzeiger für andere Geschiebe aus Südwestfinnland.

Ein Vergleich mit Funden in Deutschland zeigt, dass Geschiebe aus dem Laitila-Vehmaa-Pluton sehr selten sind. Im Laufe vieler Jahre habe ich kaum ein Dutzend Pyterlite gesehen, die sicher aus dem Laitila-Vehmaa-Pluton stammen. Daher werden Sie nur mit Glück (oder Beharrlichkeit) eines der hier gezeigten Gesteine zu Gesicht bekommen.

Wenn Sie an anderer Stelle zu diesem Thema recherchieren, sollten Sie genau darauf achten, was Ihnen als Referenzmaterial angeboten wird. Runde Steine – südlich der Ostsee gefunden – sind Ferngeschiebe. Ihre Bestimmung gibt immer nur die Meinung des jeweiligen Autors wider. Es gibt Leute, die über Gesteine schreiben, ohne je das Anstehende aus der Nähe gesehen zu haben.

Sie können:

- Eine der Probenkarten von Vehmaa und Laitila benutzen,

- die Bilderübersicht „Alle Proben“ aufrufen,

- oder die nachfolgende Beschreibung nutzen.

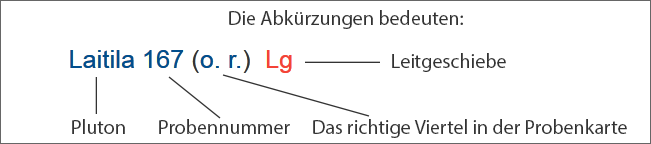

Sie finden Hinweise wie zum Beispiel „Laitila 167 (o. r.) Lg“.

Am Anfang steht der Name des Plutons und die Nummer der Probe („Laitila 167“). Beide Angaben sind mit der passenden Probenkarte verlinkt. Das „o. r.“ bedeutet, dass Sie die Probe im oberen rechten Viertel der Karte finden. Die anderen Viertel sind abgekürzt mit „o. l.“, „u. l.“ und „u. r“.

Die Eignung als Leitgeschiebe wird durch „Lg“ angezeigt.

Die Gesteine sind großzügig nach Gefüge und Farbe gegliedert.

1. Weiße bis hellgraue Pyterlite

2. Beigefarbene Pyterlite

3. Braune bis rötliche Pyterlite

4. Grüne Pyterlite

5. Porphyrische und gleichkörnige Gefüge

6. Nahgeschiebe

7. Anorthosit

8. Olivindiabas (Dolerit)

Gruppe 1: Weiße bis hellgraue Pyterlite und verwandte Gefüge

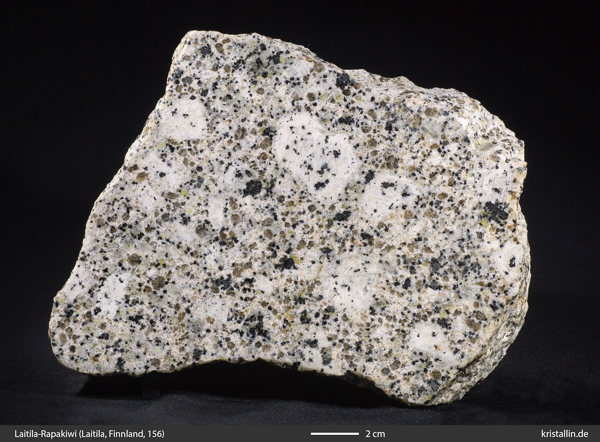

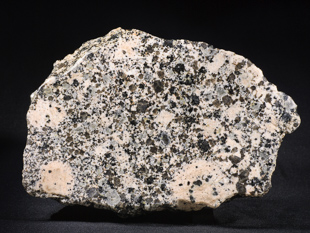

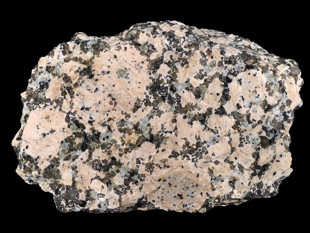

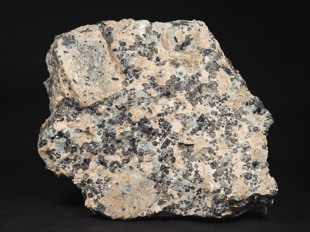

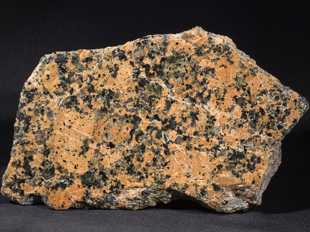

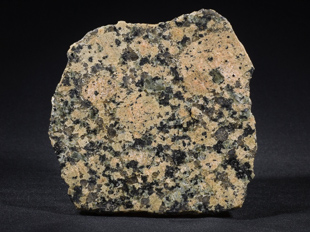

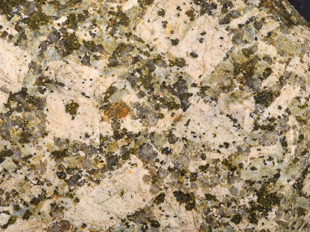

Der fast weiße Rapakiwi mit der Nummer 155 kommt aus einem Steinbruch im Westen des Laitila-Plutons und ist ein schönes Beispiel für einen Pyterlit vom finnischen Festland. Seine runden Feldspäte messen mehr als 2 cm, sind alle ohne Saum und von einer grobkörnigen Grundmasse umgeben. Die Quarze sind Körner mit einem scharfen Umriss. Allerdings ist diese Probe heller als die meisten Laitila-Vehmaa-Rapakiwis. Typische Laitila-Pyterlite sind cremefarben und nicht so weiß wie dieser hier.

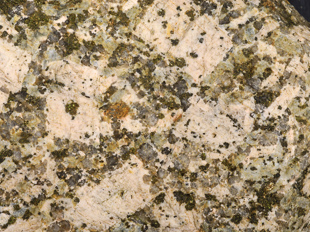

Bild 2 zeigt das vom Eis polierte Grundgebirge am Rand des Steinbruchs, Bild 3 diese Oberfläche aus der Nähe.

Im zweiten Handstück (Bild 4) sind die Ovoide klein, denn nicht alle Pyterlite enthalten mehrere Zentimeter große runde Feldspäte. Entscheidend ist, dass sie überhaupt vorhanden sind, damit man von einem Pyterlit reden kann. Ohne Ovoide wäre dieses Handstück ein porphyrischer Rapakiwi und damit kein Leitgeschiebe mehr, denn es gibt in Skandinavien viele porphyrische Granite und auch solche mit kantigen Quarzen. (Die Bilder 1 und 4 wurden unter Wasser aufgenommen.)

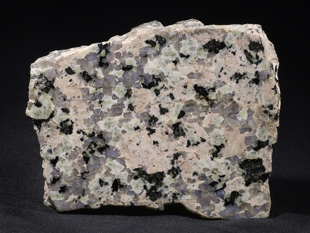

Der weiße Rapakiwi mit der Nummer 156 steht in der Innenstadt von Laitila an, insbesondere südlich vom Wasserturm und nördlich vom Sportplatz. Diese Probe ist kein typischer Pyterlit, sondern eher eine Mischform aus großen Alkalifeldspäten/Ovoiden in einer Grundmasse, wie sie für Porphyr-Aplite typisch ist. Solche Mischformen, die nicht eindeutig einem bestimmten Gefügetyp entsprechen, findet man regelmäßig.

Die großen weißen Alkalifeldspäte sind leicht kantig und gehen zum Teil ohne scharfe Grenze in die Grundmasse über. Der Große oberhalb der Mitte sieht aus, als bestünde er aus mehreren Kristallen. Seine perthitischen Entmischungen zeigen aber alle in eine Richtung, was für nur einen einzigen Kristall spricht. Das erkennen Sie am besten in der maximalen Vergrößerung.

In den großen Feldspäten fallen viele kleine Einschlüsse auf. Es sind vorwiegend dunkle Minerale, aber auch kleine Quarze und Plagioklase.

Die kleinen Plagioklase sind meist alteriert und hellgrün. Ihre Färbung geht auf die Zersetzung durch überhitzte Lösungen zurück, Alteration genannt. Vergrünte Plagioklase gibt es in vielen Gesteinen, nicht nur in Rapakiwis. Dazu kommen einige größere und fast farblose Plagioklase (Bild 3).

Die graubraunen Körner sind die Quarze. Sie sind teils kantig, teils rundlich und bilden die erste Generation. Die Quarze der zweiten Generation sind winzig klein und rundlich. Sie stecken in der Grundmasse, sind hellgrau bis transparent und nur wenige Zehntel Millimeter groß. Die größeren braun-grauen Quarze messen etwa 2-3 mm.

Dieses Gestein ist ein Leitgeschiebe, wenn es exakt so aussieht wie hier. Man wird es aber kaum als Geschiebe finden, denn dieser Typ ist schon im Laitila-Pluton selten.

Das ist ein Pyterlit, da in der Schnittfläche unten und oben rechts zwei Ovoide zu sehen sind.

In der grobkörnigen Grundmasse stecken Quarze verschiedener Generationen. Winzig kleine findet man um die runden Feldspäte und vereinzelt im hellen Feldspat der Grundmasse. Dazu kommen die größeren gerundeten Quarze. Einer davon – rechts der Mitte – ist ungewöhnlich groß und besteht vermutlich aus mehreren einzelnen Kristallen.

Die Probe kommt aus einem Aufschluss etwa 6 Kilometer südlich von Hinnerjoki. Dort beginnt das Blauquarzgebiet um den See Koskeljärvi herum. (Karte)

Um dieses Gefüge als Leitgeschiebe zu behandeln, müssten wir sicher sein, dass es solche hellgrauen Pyterlite nicht auch an anderer Stelle gibt - einschließlich der Unterwasservorkommen von Kökarsfjärden und Åland. Das ist möglich, aber wir wissen es nicht sicher. Nur wenn der Alkalifeldspat beige wäre, könnte man so ein Geschiebe als Festlandsrapakiwi bezeichnen.

Die rostig-gelblichen Flecken sind Verfärbungen, vermutlich von zersetztem Biotit.

nach oben

Gliederung

alle Proben

Die Probe 599 stammt aus einem Straßenaufschluss 2 km östlich von Hinnerjoki. Auffällig sind die blasse Färbung und der recht hohe Anteil von grünlichem Plagioklas. Der zartrosa Alkalifeldspat ist kräftig perthitisch entmischt, das wird sehr wahrscheinlich Mikroklin sein.

Ein Ovoid ist nur undeutlich unterhalb der Mitte der ersten Probe erkennbar und ein weiteres Fragment am oberen Rand der rötlichen Probe.

Die größeren Quarze sind schwach hellblau, alle anderen sind grau. Bild 3 zeigt links von der Mitte einen dieser korrodierten hellblauen Quarze.

Bemerkenswert ist, dass der helle und der braunrötliche Rapakiwi direkt nebeneinander vorkommen, mit nur wenigen Metern Abstand. Das Gefüge ist in beiden Varianten gleich, nur die Farbe ändert sich. Weil solche Farbwechsel immer wieder vorkommen, sind Bestimmungsregeln, die sich allein auf Farben stützen, nicht verlässlich. Diese beiden Proben sind ein gutes Beispiel für die Regel: „Gefüge geht vor Farbe“.

Im nördlichen Teil des Vehmaa-Plutons verläuft westlich vom Ort Puotila eine Schotterstraße. Dort gibt es mehrere Aufschlüsse mit hellem, zum Teil schneeweißem Rapakiwi. Zum Teil enthält der Granit Ovoide, zum Teil handelt es sich um rein porphyrische Gefüge. Das Aussehen wechselt auf wenigen Metern, was auch daran liegen wird, dass wir uns hier im Übergangsbereich des porphyrischen Kern zum umgebenden Pyterlit befinden. Die 110 liegt in der Karte zwar in der Signatur „Pyterlit“, aber diese Übersichtskarte ist eine Vereinfachung. Was zählt, ist das Gestein im Gelände.

Die Proben im Bild 1 und 4 enthalten zwar Ovoide, aber ihr Gefüge ist zu inhomogen, um als Beispiel für einen typischen Pyterlit zu dienen. Auch Bild 3 enthält einige Ovoide, die aber zu klein sind, um das Handstück zu einem Leitgeschiebe zu machen. Pyterlite mit kleinen Ovoiden gibt es auch auf Åland, auch mit einer so hellen Farbe.

In den Bildern 5 und 6 erkennt man die verstreut liegenden großen Ovoide. (Dunkle Flächen sind nass vom Sickerwasser.) Solche Ovoide müssen ausreichend groß sein (2-3 cm), um eine Herkunft aus dem Laitila-Vehmaa-Pluton zu erwägen. Außerdem muss die Grundmasse grobkörnig und weitgehend frei von graphischen Verwachsungen sein.

Im Vergleich dazu sind auf Åland die Ovoide in den hellen Rapakiwis mit Größen von 1-1,5 cm kleiner und sie sind umgeben von einer feinkörnigen Grundmasse. Auch viele graphische Verwachsungen sprechen für Åland als Herkunft.

Die letzten beiden Bilder zeigen porphyrische Gefüge aus den Aufschlüssen von 110. Siehe auch Gruppe 5.

Diese beiden Handstücke stammen vom südöstlichen Rand des Laitila-Plutons. Sie sind kaum als Rapakiwi zu erkennen und von einem Pyterlitgefüge, das die geologische Karte ausweist, kann keine Rede sein. Weder enthalten sie Ovoide, noch eine einheitliche Grundmasse.

Beide Proben wirken chaotisch und nur die beiden Quarzgenerationen deuten auf eine Herkunft aus einem der skandinavischen Rapakiwi-Plutone. Als Geschiebe gefunden, könnte man nicht mehr sagen, als „das ist wahrscheinlich ein Rapakiwi“. Eine Herkunftsangabe wäre völlig ausgeschlossen.

Die fleckige Verfärbung erstreckt sich hier auf Plagioklas und Alkalifeldspat. Ähnliche, blass grünliche bis dunkelgrüne Rapakiwis gibt es auch im Åland- und im Wiborg-Pluton. Grünliche Färbung ist kein Hinweis auf die Herkunft - siehe auch Gruppe 4.

nach oben

Gliederung

alle Proben

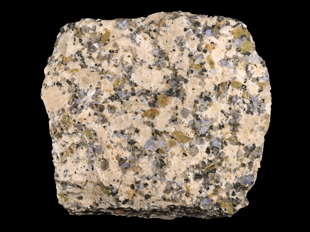

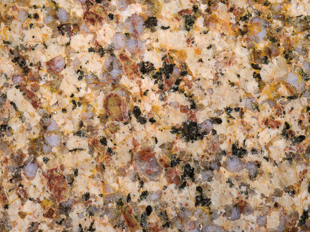

Gruppe 2: Beige bis hellbraune Pyterlite und verwandte Gefüge

Diese Gruppe enthält die für Laitila und Vehmaa typischen Leitgeschiebe. Es sind die grobkörnigen Pyterlite mit blass beigefarbenem Alkalifeldspat. (Beschreibung Seite 1.)

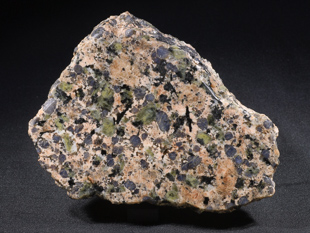

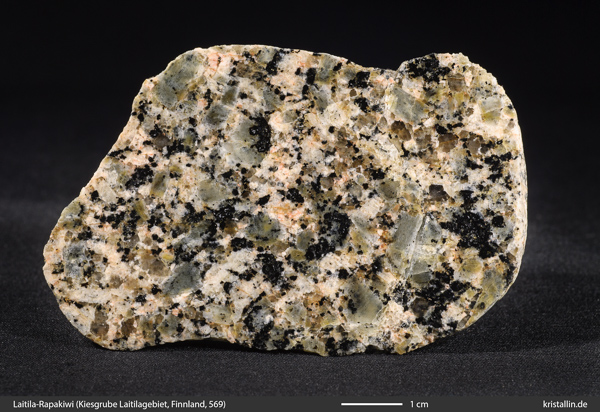

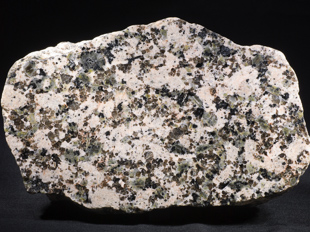

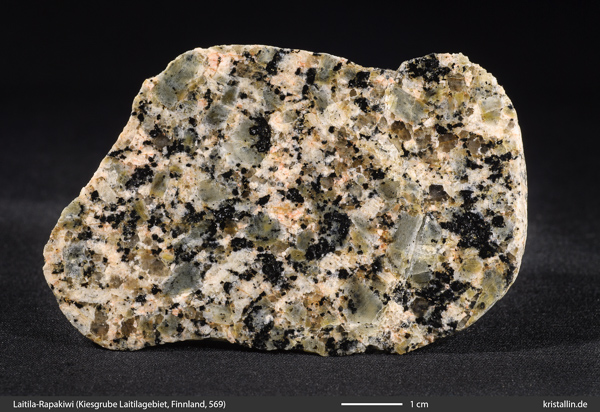

Die Beschreibung beginnt ausnahmsweise mit runden Steinen. Sie sind sorgfältig ausgesuchte Nahgeschiebe aus einer Kiesgrube im Süden des Laitila-Plutons. Meine Absicht war, möglichst kleine Stücke zu finden, die noch alle Merkmale des Leitgeschiebes zeigen. Diese Nahgeschiebe stammen zwar nicht direkt aus dem Grundgebirge, sind aber ohne jeden Zweifel Laitila-Rapakiwis und zwar wegen ihres Fundortes direkt auf dem Anstehenden. Die Kiesgrube liegt im Laitila-Pluton und es gibt entgegen der Eisstromrichtung (also nach Nordwesten) keine ähnlichen Gesteine mehr. Vereinzelte Reposaari-Rapakiwis oder solche aus der Bottensee sind so verschieden, dass man sie nicht mit Laitila-Rapakiwis verwechseln kann. Der Rapakiwi von Siipyy (Sideby) hat keine Ovoide.

Laitila: Kiesgrube 569 (u. l.)

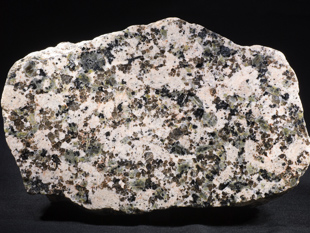

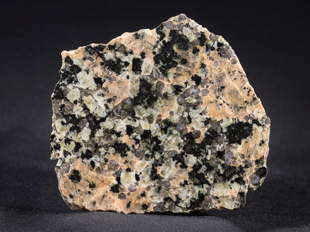

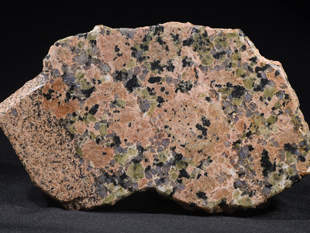

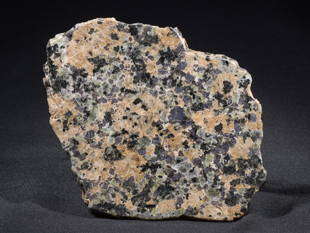

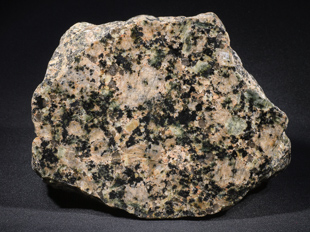

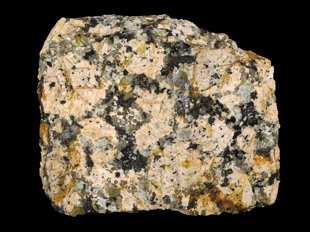

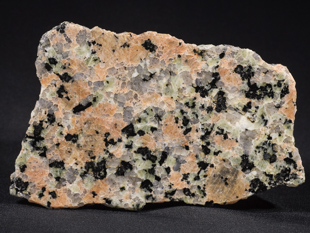

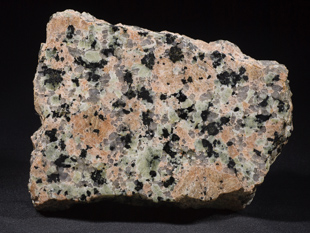

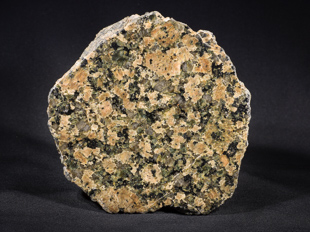

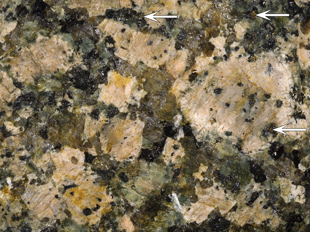

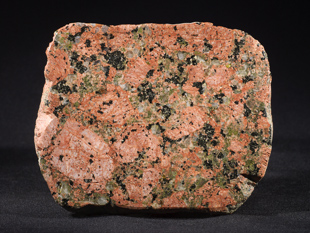

Die Bilder 1-6 zeigen den Typ von Pyterlit, den es in großer Menge nur im Laitila-Pluton gibt.

Genau so sehen typische Leitgeschiebe aus dem Laitila-Vehmaa-Pluton aus. Ihr Alkalifeldspat ist hell, blass-beige oder sandfarben, aber nicht braun und auch nicht schneeweiß. Die Grundmasse ist immer grobkörnig. Die Probe im Bild 4-5 zeigt die dunkelste Färbung, die gerade noch eindeutig ist. Wenn der Feldspat noch brauner, rötlich-braun oder rötlich ist, werden solche Geschiebe aus anderen Vorkommen stammen. Insbesondere der Kökarsfjärden-Pluton und Åland kommen dann in Frage.

Als Leitgeschiebe für Laitila-Vehmaa kommen allein Pyterlite in Frage. Die nötigen Ovoide können in kleinen Stücken fehlen und dann hat der Fund nur ein porphyrisches Gefüge wie im Bild 7 und 8. Solche porphyrischen Gefüge gibt es aber auch in anderen Graniten Skandinaviens und deshalb sind solche Typen keine Leitgeschiebe. Auch dann nicht, wenn sie schöne kantige Quarze enthalten.

Besonders große Ovoide wie dieser hier kommen gelegentlich vor, sind aber als Einzelfund kaum einem Herkunftsgebiet zuzuordnen.

Die folgenden Proben stammen wieder aus dem anstehenden Grundgebirge.

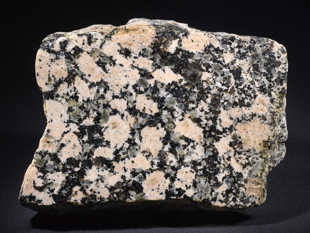

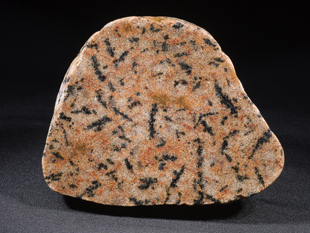

Dieser Pyterlit kommt aus der Ortschaft Katinhäntä und ist wegen seiner kantigen Quarze ein ausgesprochen schönes Gestein. Er ist aber nur einer unter vielen Pyterliten, von denen die meisten viel weniger auffällige Quarze enthalten.

Das erste Handstück gehört zur Sammlung von Helene von der Heide (†), die zusammen mit ihrem Mann lange vor mir die finnischen Rapakiwis beprobte. Ohne eigenes Auto, nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß! Sie ermutigte mich anfangs der 2000er-Jahre, diese Gesteine zu erkunden und so ist es auch das Verdienst von Helene von der Heide, dass es diesen Text hier gibt.

Der Pyterlit im ersten Bild enthält Ovoide und einen rechteckigen Alkalifeldspat mit Wachstumsringen im Inneren – rechts von der Mitte. Er war anfangs ein kleiner Ovoid, der später zu einem normalen kantigen Feldspat wachsen konnte. Wenn so ein rechteckiger Feldspat direkt neben einem runden liegt, dann müssen sich die Kristalle in der Schmelze bewegt haben. Rund wird ein Ovoid, weil er äußerlich angeschmolzen wird. Das kann aber nicht direkt neben einem Feldspat passieren, der ungestört zu einem kantigen Kristall heranwächst. Mindestens einige dieser Feldspäte haben ihre Gestalt an anderer Stelle in der Magmakammer bekommen und sind erst später an ihre jetzige Stelle gelangt.

Bild 4 zeigt einen grenzwertigen Pyterlit. Es bedarf viel guten Willens, hier Ovoide zu erkennen: Rechts von der Mitte liegt einer und auch unten links auf 7 Uhr. Beide sind eher klein und deswegen ist dieses Handstück auch keine Vorlage für ein Leitgeschiebe. Proben wie die in Bild 3 und 4 sind nur dann Pyterlite, wenn sie mindestens einen runden Feldspat enthalten. Ohne Ovoide sind sie porphyrische Rapakiwis. Daran ändern auch die hübschen kantigen Quarze nichts, die auf viele Sammler eine enorme Faszination ausüben. Sie sind kantig, weil es sich um Hochtemperaturquarze handelt. Sie kristallisieren aus einer wasserarmen, sehr heißen Schmelze und zwar vor den Feldspäten – andernfalls hätten sie keine kantigen Umrisse. Diese Hochquarze sind für sich allein kein Kennzeichen eines Pyterlits. Das sind allein die ungesäumten, runden Feldspäte, zusammen mit den anderen Merkmalen eines Rapakiwis.

Die rechteckigen oder quadratischen Umrisse der Hochquarze ergeben sich aus unterschiedlichen Schnittlagen durch die Quarze. Jeder Umriss eines Minerals in einer ebenen Fläche ist ja nichts anderes als der Schnitt durch das dreidimensionale Mineral. Nur auf frischen Bruchflächen (Bild 5, 6) kann man ihre tatsächlichen Formen erkennen. Hier sind es die kleinen Pyramiden der Hochquarze.

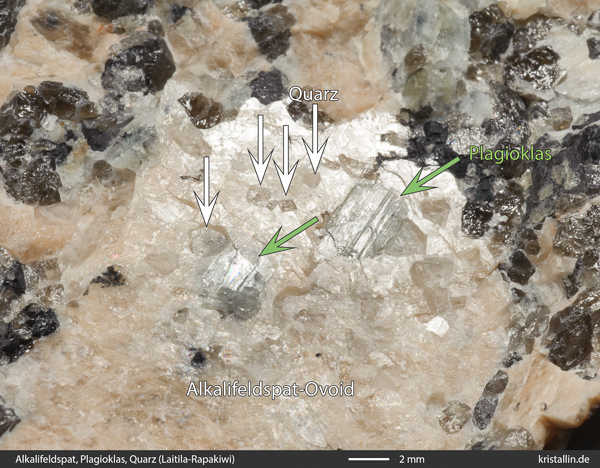

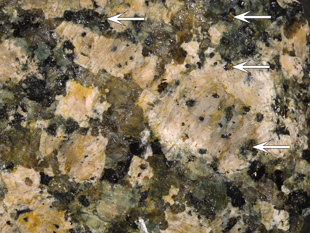

Die Ovoide der Rapakiwis stecken voller Einschlüsse, was schon Sederholm in seiner Erstbeschreibung von 1891 erwähnte. Die Einschlüsse im Bild 7 sind kleine farblose Quarze und grünliche Plagioklase. Beide Minerale haben gerade Kanten, was bedeutet, dass sie vor dem umschließenden Alkalifeldspat gebildet wurden. Die Plagioklase zeigen schöne Zwillingsstreifen – bei einem Alter von über 1570 Millionen Jahre!

(Grüne Pfeile = Plagioklas, weiße Pfeile = Quarz)

nach oben

Gliederung

alle Proben

Dieses kaum handgroße Stück ist nur deshalb ein Pyterlit, weil es unten rechts einen runden Feldspat enthält. Seine Färbung ist typisch, denn diesen hell-beigen Farbton gibt es auf großer Fläche nur im Laitila-Vehmaa-Pluton.

Das Gefüge im ersten Bild ist unklar, weil es keinen eindeutigen Ovoid gibt. Oben in der Mitte steckt zwar ein großer Feldspat, aber rund ist er eher nicht. Ganz unten, etwas links von der Mitte, ist ein halber Ovoid angeschnitten. Nur dann, wenn man diese halben Ovoide bewusst wahrnimmt, ist dieses Handstück ein Pyterlit und dann auch ein Leitgeschiebe.

Die Farbe der ersten Probe ist dunkler als bei den typischen Pyterliten dieses Plutons.

Der zweiten Probe, die aus dem gleichen Aufschluss stammt, fehlen die Ovoide. Dieses Handstück wäre als Geschiebe wegen der beiden Quarzgenerationen zwar ein Kandidat für einen Rapakiwi, aber mehr auch nicht. Eine Herkunftsangabe wäre ausgeschlossen.

Die Probe 177 enthält schönen Blauquarz und ist das erste Handstück einer ganzen Serie von Blauquarzpyterliten, die vor allem im Osten des Laitila-Plutons vorkommen. Zum Pyterlit wird dieses kleine Handstück allein durch den Ovoid oben rechts. (Das ist kein Lellainen-Granit, denn der hat ein gleichkörniges Gefüge.)

Wie bei den meisten Pyterliten dort beschränkt sich die Blaufärbung auf die Kerne der großen Quarze. Ganz durchgefärbte Blauquarze sind selten. Andere Beispiele folgen weiter unten: 182, 183.

Das Handstück 179 stammt aus einem Straßenaufschluss am Rand von Koskenkylä. Am linken Rand vollzieht sich der Übergang zu einem Aplit.

Die 100 000-er geologische Karte weist zwar für diese Stelle ein gleichkörniges Gefüge aus, aber da es hier runde Feldspäte gibt, ist das ein Pyterlit.

179 ist einer der vielen Blauquarzpyterlite, die mit hellbraunem Alkalifeldspat, grünen Plagioklasen und Blauquarzen besonders schöne Gesteine sind. Beachten Sie, dass die Blauquarze hier fast alle zur ersten Generation mit den äußerlichen Korrosionsspuren gehören. Die kleinen Quarze der zweiten Generation sind nur als winzig Körner sporadisch zu finden und meist grau.

(Den Terminus „Blauquarzpyterlit“ benutze ich für Pyterlite mit Blauquarz und grünem Plagioklas. Das ist keine offizielle Bezeichnung.)

Auch die Probe 180 ist ein Blauquarzpyterlit und kein Lellainen-Granit, obwohl er ganz aus der Nähe von Lellainen kommt. Wie bei den meisten Pyterliten das Laitila-Vehmaa-Plutons sind die Ovoide direkt von der Grundmasse umgeben, ohne irgendwelche Säume. Auch hier gehören fast alle Blauquarze zur älteren Generation.

nach oben

Gliederung

alle Proben

In diesem Blauquarzpyterlit sind zum ersten Mal auch einige der kleinen Quarze blau. Mit dem schönen Ovoid ist selbst eine so kleine Probe ein perfektes Leitgeschiebe.

Handstück 183 enthält den wohl am intensivsten gefärbten Quarz und ist mit seinen großen Ovoiden ein besonders schöner Pyterlit aus dem östlichen Laitila-Pluton.

Dieser Pyterlit stammt aus einem Straßenaufschluss direkt südlich von Hinnerjoki. Neben Blauquarz enthält er kräftig grünen Plagioklas.

Die Probe 558 kommt vom Nordostrand des Plutons, ganz nah an der Grenze zu dem mit Sandstein gefüllten Satakuntagraben. Das Gefüge ist überwiegend porphyrisch, eindeutige Ovoide sind nur spärlich enthalten. Links oben ist einer erkennbar, ebenso ganz oben rechts, aber nur als Fragment. Das Handstück als Ganzes ist ein Pyterlit, aber der Ausschnitt im Bild 2 für sich allein wäre schwierig, denn hier ist nur ganz oben rechts der Ansatz eines Ovoids undeutlich erkennbar.

Hier gilt das Gleiche wie oben bei 558. Es gibt Ovoide, aber man muss genau hinsehen.

Ein Detail verdient aber Aufmerksamkeit: die graphischen Verwachsungen. Sie kommen in den Laitila-Vehmaa-Pyterliten nur selten vor und wenn, dann erstrecken sie sich nicht über die ganze Grundmasse, was hier aber der Fall ist. Daher ist diese Probe untypisch und deswegen auch kein Leitgeschiebe.

nach oben

Gliederung

alle Proben

Dieser Pyterlit enthält unzersetzten Plagioklas mit graublauer Farbe. So sähen vermutlich die meisten Plagioklase im Laitila-Gebiet aus, wenn es die Einwirkung der Fluide nicht gegeben hätte.

Rechts im Bild der Aufschluss.

Das Gefüge von 572 ist wegen der großen Ovoide leicht als Pyterlit erkennbar. Die braunen Flecken sind verfärbte Klüfte. Das zweite Bild zeigt einen Sägeschnitt der gleichen Probe mit frischem graublauem Plagioklas.

Der prominente Feldspat in der Mitte der Schnittfläche hat an drei Seiten einen rechteckigen Umriss, ist aber am rechten Rand gerundet. Das ist ein etwas schwieriger Fall, aber da er auch noch ungefähr rundlich angeordnete dunkle Minerale im Inneren hat, kann man den Feldspat als Ovoid betrachten. Dazu kommt ganz unten rechts ein weiterer halber Ovoid, daher ist auch dieses Handstück ein Pyterlit.

Die Quarze sind graubraun, die kleinen Plagioklase gelbgrünlich.

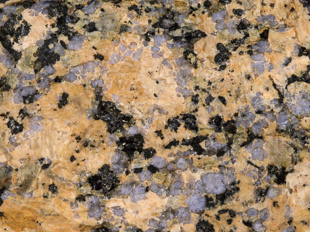

Diese beiden grobkörnigen Pyterlite sind ausgesprochen farbenfrohe Gesteine. Die hellgrauen Quarze sind im Sonnenlicht ganz schwach blau und die grünen Plagioklase bilden mit dem hellbraun bis orangefarbenen Alkalifeldspat einen lebhaften Kontrast.

Auch hier gibt es wieder kleine graphische Verwachsungen, die im Randbereich der hellbraunen Alkalifeldspäte liegen. Die kleinen Quarze bilden dort winzig kleine Einschlüsse im Feldspat.

Das erste Handstück gehört ebenfalls zur Sammlung von Helene von der Heide. Es enthält wieder kantige Hochquarze, die die Ovoide und auch die großen Feldspäte in der linken Hälfte umgeben.

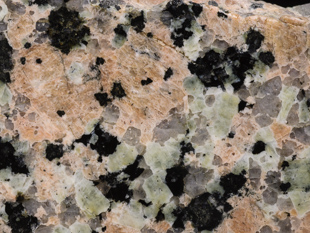

Meine Probe von der gleichen Stelle (Bild 3) enthält mehr Ovoide, die meist zerbrochen sind.

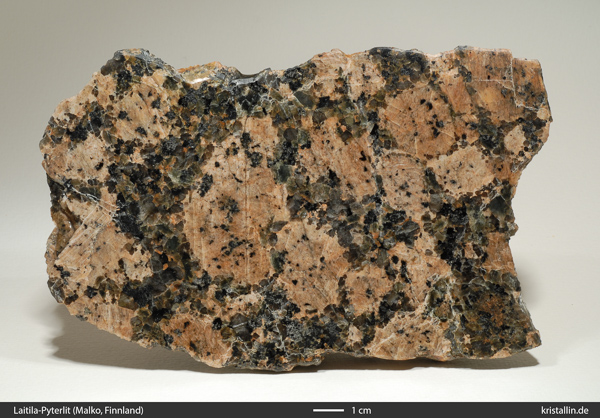

Der Aufschluss 589 liegt im Ort Malko, direkt neben einer Bushaltestelle, was für Helene und ihren Mann wichtig gewesen sein dürfte, denn sie waren zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Deswegen waren sie auch mit der Anzahl der Proben eingeschränkt, denn später musste alles ins Gepäck. (Für die Jüngeren: Koffer mit Rollen zum Ziehen werden erst seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts verkauft. Vorher wurde alles Gepäck von Hand getragen. Immer.)

Unter den Proben von Helene von der Heide sind gleich zwei mit kantigen Hochquarzen (diese hier und 152). Das war sicher keine Absicht, dafür war die Beprobung zu Fuß und per Bus zu mühsam. Ich vermute, dass sie und ihr Mann alle Proben, die unverwittert waren und ein homogenes Gefüge hatten, mitgenommen haben.

Auf der Basis ihrer wenigen Proben wären kantige Quarze in den Pyterliten eher häufig. Dagegen zeigen meine Proben, dass Pyterlite mit kantigen Quarzen in der Minderheit sind. Es gibt sie, aber oft sind die Quarze in den Laitila-Vehmaa-Pyterliten viel weniger auffällig.

Bei einem so großen Gebiet wie dem Laitila-Pluton genügt es nicht, ein Dutzend Proben zu gewinnen. Es müssen sehr viel mehr sein, um eine so große Fläche wenigstens im Ansatz abzudecken. Außerdem muss man sich viel Zeit nehmen und viele Aufschlüsse ansehen. Nur so bekommt man einen realistischen Eindruck vom Aussehen der verschiedenen Varianten in einem großen Pluton.

nach oben

Gliederung

alle Proben

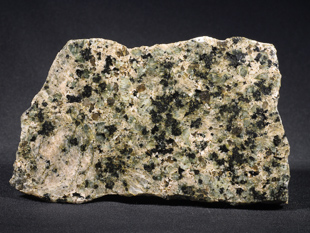

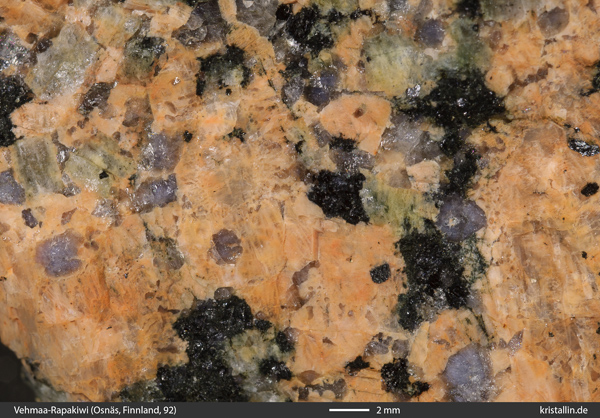

Mit der Probe 92 wechseln wir in den südöstlich gelegenen Vehmaa-Pluton. Dieses Handstück ist in jeder Hinsicht untypisch und nicht ansatzweise als Rapakiwi vom finnischen Festland zu erkennen. Es fehlen die Ovoide und es gibt zu viele graphische Verwachsungen. So ein Gefüge könnte auch von Åland stammen. Dazu enthält das Gestein wieder grünliche Plagioklase und schwach blauen Quarz.

(Bild ohne Beschriftung)

Die Probe 101 aus Kevo sieht schon viel eher nach einem Festlandsrapakiwi aus. Sie hat die typische grobkörnige Grundmasse und mehrere Ovoide. Die sind zwar ein wenig klein, aber trotzdem kann man diese Probe zu den Leitgeschieben zählen – vor allem wegen der grobkörnigen Grundmasse.

Die Probe 102 ist ähnlich, aber ohne graphische Verwachsungen. Hier gibt es keinen wirklich schönen Ovoid. Nur links von der Mitte ist der Rest eines zerbrochenen erkennbar, wenn man die Wachstumsringe aus dunklen Mineralen darin wahrnimmt. Im Ausschnitt ist das am linken Bildrand zu erkennen. Solche Details sind wichtig und sollten nicht übersehen werden.

Diese Probe stammt aus einem Steinbruch der Firma „Palin Granit Oy“, der aber seit Längerem verlassen ist. Der Granit dort wurde als „Esko Brown“ vermarktet. Er ist zum Teil bräunlich wie diese Probe hier, zum Teil grünlich (siehe das Gestein in Gruppe 4).

Die Schnittfläche im ersten Bild zeigt das für Laitila und Vehmaa typische Pyterlitgefüge: Es gibt einzelne Ovoide, umgeben von vielen regellos geformten Feldspäten und eine grobkörnige Grundmasse. Die größeren Quarze sind gerundet, dazu kommen viele kleinere Quarze.

Die Kerne einiger großer Quarze sind schwach bläulich.

Das Handstück 618 kommt aus der Nähe von Rautila. Die beiden Ovoide darin – oben rechts und links – genügen, um es als Pyterlit zu bezeichnen. Beachten Sie den unscharfen Rand zur Grundmasse hin. Ein Teil der kleinen Quarze ist auch hier wieder kantig.

nach oben

Gliederung

alle Proben

Auch hier finden wir kleine Hochquarze und dazu einige größere rundliche Quarze.

Ein besonderes Detail zeigt sich am rechten Rand der Schnittfläche. Der Ovoid dort ist einer der seltenen mit einem ansatzweise erkennbaren Plagioklassaum. Der Saum ist nicht vollständig, aber die graublauen bis grünlichen Partien aus Plagioklas sind gut erkennbar. Nimmt man ausschließlich die Schnittfläche als zu bestimmendes Gestein, ist das ein Rapakiwi mit zwei Ovoiden und zwei Quarzgenerationen. Aber ein Ovoid mit Saum und ein anderer ohne Saum (links der Mitte) machen es unmöglich, etwas Sinnvolles zur Herkunft zu sagen, sofern man nur dieser Gesteinsfläche betrachtet. Es gibt im Laitila-Pluton nahezu keine gesäumten Ovoide. Dieser hier ist eine seltene Ausnahme.

Dazu kommt, dass diese Probe zu klein ist. Ähnliche Gefüge gibt es auch auf Åland und im Wiborgpluton – und eben ab und zu im Laitila-Vehmaa-Pluton.

Die Nahaufnahme zeigt, dass der Ovoid ein Karlsbader Zwilling ist. Die perthitischen Entmischungen sind verschieden orientiert und treffen sich an einer Nahtlinie, die oberhalb des eingeschlossenen kleinen Plagioklas’ etwas abknickt.

650 ist wieder ein typischer Pyterlit mit einem schönen großen Ovoid rechts der Mitte und einem weiteren als Fragment am oberen rechten Rand. Die Quarze und ein ausreichend hell gefärbter Alkalifeldspat machen dieses Handstück zum Leitgeschiebe.

Auch hier ist der Ovoid ein Karlsbader Zwilling, dessen Nahtlinie vor allem links von der Mitte des Ovoids zu erkennen ist (Bild 2).

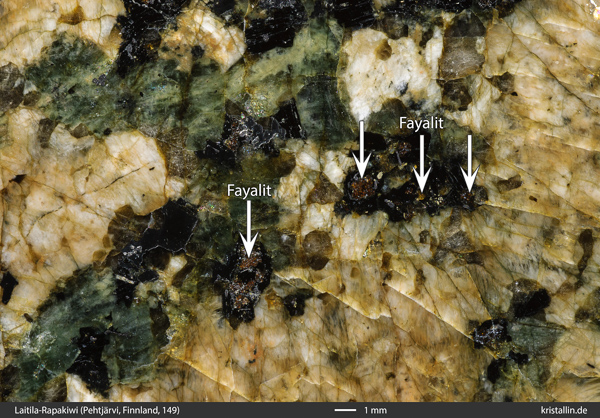

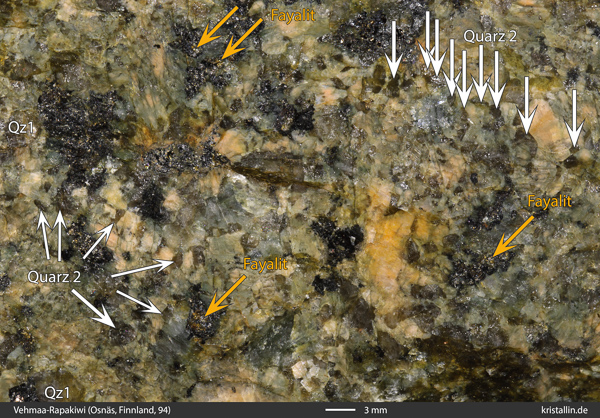

Wenige Kilometer weiter nordwestlich liegt der Aufschluss 654. Dieser Rapakiwi ist leicht grünlich und sein Gefüge besteht zum größten Teil aus kantigen Alkalifeldspäten, enthält aber auch zwei gut entwickelte Ovoide, ist also ein Pyterlit. Die Größe der runden Feldspäte ist für das finnische Festland etwas knapp, dafür ist die Grundmasse schön grobkörnig. Die Pfeile zeigen auf Einschlüsse von gelbbraunem Fayalit. Fayalit ist eisenreicher Olivin und überaus selten in Graniten. Er ist als einziger Olivin neben Quarz stabil. Man findet Fayalit vor allem in grünen Rapakiwis.

Die Beschreibung für 654 gilt auch für den Pyterlit 658 aus Kaurissalo. Auch seine Ovoide sind etwas klein, aber am unteren Rand (Bild 1) ist der Rest eines viel größeren erkennbar. Das erste Handstück ist geschnitten und poliert, das zweite mit einer frischen Bruchfläche wurde unter Wasser fotografiert.

nach oben

Gliederung

alle Proben

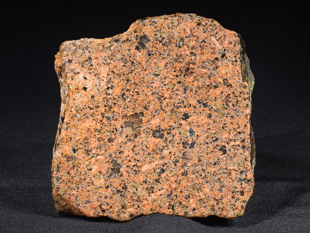

Gruppe 3: Braune bis rötliche Pyterlite und verwandte Gefüge

Braun-rötliche Pyterlite sind im Laitilapluton selten. Für die Bestimmung von Geschieben ist das erfreulich, weil sich so die einzelnen Vorkommen besser unterscheiden lassen. Braune oder braunrote Pyterlitgeschiebe, grobkörnig und ähnlich denen von Laitila, kommen vor allem aus dem Kökarsfjärden-Pluton. Solche Geschiebe werden zwar nicht oft, aber sehr viel häufiger als Pyterlite aus dem Laitila-Vehmaa-Pluton gefunden.

Von den wenigen rötlichen Varianten, die es in Südwestfinnland gibt, kommt die erste Probe aus dem Peipohja-Massiv. Es liegt, räumlich getrennt, nordöstlich vom Laitila-Pluton.

Dieses Handstück ist ein Grenzfall und eigentlich ein porphyrischer Rapakiwi, denn ein wirklich gut erkennbarer Ovoid fehlt. In der Mitte der Probe deutet sich ein rundlicher Feldspat an, aber mehr als eine Andeutung ist das nicht. Auch in der Nachbarschaft dieser Probe gab es runde Feldspäte nur in Ansätzen. Deshalb wird diese Probe hier und auch bei den porphyrischen Gefügen gezeigt.

Ein Teil der Quarze ist kantig und gehören zu den bereits beschriebenen Hochquarzen. Die älteren großen Quarze sind rundlich, einige enthalten schwach blaue Kerne. Im Ausschnittbild erkennt man zusätzlich, dass der Quarz links von der Bildmitte einen bläulichen Ring enthält, der ungefähr rechteckig ist. Das ist eine Wachstumszonierung, spiegelt also wieder, dass der Quarz kleiner war, als die Anlagerung von Blauquarz begann. Später änderte sich das wieder, der bläuliche Farbton verschwand und der Quarz wuchs in der transparenten Tönung weiter.

Dieser große Quarz ist insofern ungewöhnlich, als er aus mehreren Einzelkristallen zusammengesetzt scheint, die den blauen Ring gemeinsam enthalten. Es ist durchaus denkbar, dass mehrere kleine Quarze zusammenwachsen und ein gemeinsames Kristallgitter besitzen.

Auch einige der kleineren kantigen Quarze enthalten schwach blaue Kerne. Im Ausschnittbild findet man sie rechts oberhalb der Mitte auf etwa 1 Uhr und am rechten Bildrand auf etwa 4 Uhr. Solche Quarze mit blauen Kernen sind aber kein Kennzeichen für ein spezielles Herkunftsgebiet. Es gibt sie auch im Kökar-Rapakiwi, im Götemar-Granit und in diversen anderen Vorkommen.

Dieses Handstück wurde schon weiter oben gezeigt, weil es aus der direkten Nachbarschaft zu einem sehr hellen Pyterlit kommt. Die Ovoide sind auch hier nur bei genauem Hinsehen erkennbar. In der linken unteren Ecke gibt es einen gut 1 cm großen runden Feldspat. Ein zweiter, größerer, liegt als schmaler Rest am oberen rechten Rand der Probe.

In diesem Rapakiwi sind praktisch alle Quarze leicht bläulich. Die Plagioklase haben einen gelblich-grünen Farbton. Weil es aber außerhalb des Laitila-Plutons reichlich Pyterlit mit rötlichem Feldspat gibt, insbesondere im Kökarsfjärden-Pluton, ist diese Probe kein Leitgeschiebe.

Die Probe 562 kommt ganz aus dem Norden des Laitila-Plutons. Hier fällt vor allem der große Feldspat unten rechts ins Auge. Er macht die Probe zum Pyterlit, wobei weniger sein Umriss, als vielmehr sein Inneres zählt. Er enthält zwei innere Ringe aus gelblich alteriertem Plagioklas, die das etappenweise Wachstum des Feldspats zeigen. Der innere Ring entstand, als der noch kleine Feldspat in eine Umgebung geriet, in der er angeschmolzen und gerundet wurde. Anschließend kristallisierte Plagioklas. Danach änderten sich die Bedingungen erneut, wahrscheinlich durch Bewegung in der Magmakammer. Der Feldspat konnte weiter wachsen, nur um etwas später erneut gerundet zu werden und einen zweiten Plagioklassaum zu erhalten, diesmal zusammen mit dunklen Mineralen. (Der innere Ring besteht nur aus Plagioklas, der äußere aus Plagioklas und dunklen Mineralen.) Danach wuchs der Kristall wieder weiter.

Dies ist der seltene Fall, bei dem man einen Ovoid leichter an seinem Inneren erkennt, als an seinem äußeren Umriss.

nach oben

Gliederung

alle Proben

Laitila: Kiesgrube 569 (u. l.)

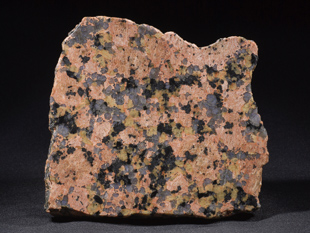

Diese drei Stücke sind wieder Nahgeschiebe aus der Kiesgrube 569 im Süden des Laitila-Plutons. Sie lassen erahnen, wie vielfältig die Granite im Laitila-Pluton sind. Wie schon erwähnt, sind rötliche Pyterlite im Laitila-Gebiet selten und keine Leitgeschiebe.

Das dritte Handstück enthält kleine grüne nadelige Kristalle, bei denen es sich ziemlich sicher um Epidot handelt. Wenn Sie das Bild 6 auf 100 % vergrößern, sehen Sie die winzig kleinen grünen Nadeln, die zum Teil in die Quarze eingewachsen sind. Vor allem oben rechts ist das gut zu erkennen.

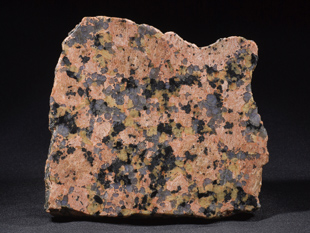

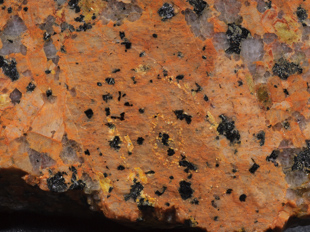

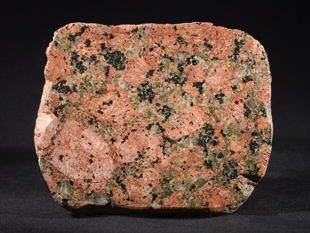

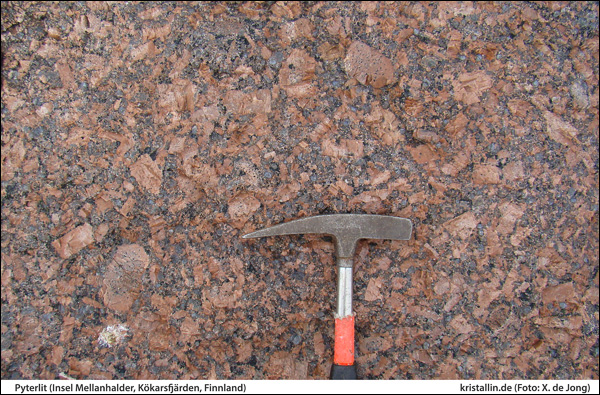

Ähnliche Pyterlite außerhalb Laitila: Kökarsfjärden-Rapakiwis

Zum Vergleich hier zwei Aufnahmen des anstehenden Kökar-Rapakiwi im Kökarsfjärden-Pluton. Dieser Pluton liegt im Südosten des Åland-Archipels.

Beide Bilder: Xander de Jong

Dies sind Beispiele für die rötliche Pyterlite außerhalb des Laitila-Plutons. Solche Geschiebe aus dem Kökarsfjärden-Pluton sind in Norddeutschland viel häufiger als die vom finnischen Festland.

nach oben

Gliederung

alle Proben

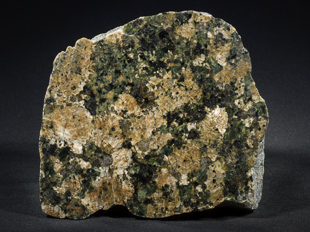

Gruppe 4: Grüne Pyterlite und verwandte Gefüge

Grüne Rapakiwis gibt es in mehreren Rapakiwi-Plutonen. Neben Laitila-Vehmaa habe ich sie im Wiborg-Pluton, auf Åland und als gleichkörnigen Granit auch im schwedischen Nordingrå gefunden. Grüne Rapakiwis sind, bis auf eine Ausnahme von Åland, keine Leitgeschiebe.

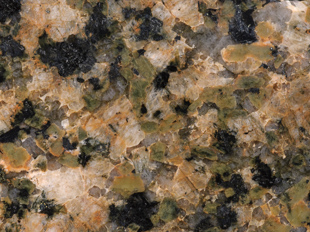

Die kräftig grünen Rapakiwis verwittern oft ziemlich schnell, was sich im Gelände unangenehm bemerkbar macht: Dort ist es regelmäßig flach und sumpfig und man findet kaum anstehendes Gestein. Aber wie immer gibt es Ausnahmen. Ein schöner grüner Pyterlit steht an der Straße von Laitila nach Mynämäki an.

Das Gefüge ist wieder typisch für das Laitila-Gebiet: grobkörnige Grundmasse und ungesäumte Ovoide. Deren Größe ist im Handstück wenig beeindruckend, aber im Aufschluss sind sie auch deutlich größer.

Dunkelgrüne Rapakiwis entstehen wahrscheinlich, wenn dunkle, mafische Schmelze ins Granitmagma aufgenommen wird. Es ist das Mineral Fayalit, das diese Vermutung stützt. Fayalit ist ein Olivin, der eigentlich in einem Granit nichts verloren hat. Aber eine eisenreiche Schmelze mit ungefähr basaltischer Zusammensetzung kann neben viel Pyroxen und Plagioklas auch Fayalit enthalten, der bei der Magmenmischung in den Rapakiwi gerät.

Fayalit ist der einzige Olivin, der neben Quarz existieren kann. Enthielte er mehr Magnesium, würde er mit Quarz zu einem Pyroxen reagieren. Das drückt sich in der Regel aus, dass Olivin nie neben Quarz vorkommt. Fayalit ist die einzige Ausnahme.

Ein ganz ähnlicher grüner Pyterlit kommt aus dem Vehmaa-Pluton:

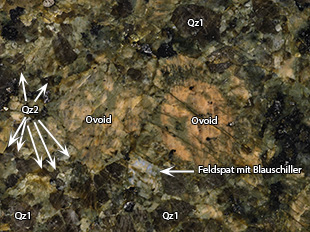

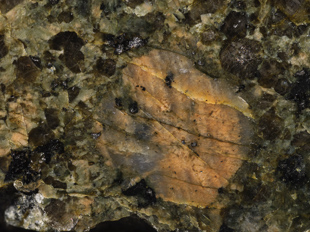

Diese Probe kommt aus dem Südwesten des Vehmaa-Plutons. Die Bilder 1-3 zeigen eine polierte Schnittfläche, das Bild 4 eine frische Bruchfläche, unter Wasser aufgenommen.

Das Gestein ist kräftig grün, ein Teil der Feldspäte blass und gelblich-braun. Die Ovoide sind eher klein und mindestens einer hat einen dunklen Saum.

Einzelne Alkalifeldspäte schillern bei günstigem Lichteinfall blau. So einen Blauschiller fand sich auch in einigen anderen Proben und die Ursache wird wie immer Entmischung innerhalb des Feldspats sein. So ein schwacher Blauschiller ist aber zu selten, um bei der Bestimmung von Geschieben eine Rolle zu spielen.

Die Bruchfläche des zweiten Handstücks enthält wieder Fayalit, der etwas heller und vermutlich weniger zersetzt ist. Ganz frischer Fayalit wäre noch heller, fast gelb.

Die gelben Pfeile weisen auf einige Fayalitkörnchen, die weißen auf Quarze

Da Fayalit ein seltenes Mineral ist, lohnt es sich, dunkelbraune oder dunkelgrüne Rapakiwis gezielt abzusuchen. Auf der Oberfläche runder Steine sind kleine Löcher in den dunklen Mineralen ein guter Hinweis, denn das kann ausgewitterter Fayalit sein. Im Inneren solcher Gesteine besteht dann eine realistische Chance, gelblichbraunen Fayalit zu finden.

nach oben

Gliederung

alle Proben

Die Probe 194 wurde bereits bei den hellen Pyterliten vorgestellt. Weil dieser Granit im gleichen Aufschluss auch grün ist, gibt es hier weitere Bilder. Der Steinbruch, aus dem die Proben stammen, liegt bei Taivassalo und wurde von „Palin Granit OY“ betrieben. Der Rapakiwi wurde als „Esko Brown“ verkauft, aber der Abbau ruht seit vielen Jahren.

Bemerkenswert ist der riesige Block, der sich um einen halben Meter versetzt im Inneren der Abbaufläche befindet. So ein großes Stück kann mit keinem Kran bewegt werden und man müsste ihn noch weiter zerteilen, um das Gestein nutzen zu können. Es ist beeindruckend, wie groß ein einzelner, rissfreier Block sein kann.

Die große Schnittfläche im Bild 4 steht exemplarisch für die Laitila-Vehmaa-Pyterlite mit ihren eher unauffälligen Ovoiden und ihrer grobkörnigen Grundmasse. Einige Quarze haben schwach blaue Kerne.

Diese Probe wurde schon in Gruppe 2 vorgestellt, gehört aber auch zu den grünen Rapakiwis. Auch sie einhält Fayalit in Form goldgelber Körnchen inmitten der dunklen Minerale. Wer Fayalit sehen möchte, braucht eine starke Lupe und sollte mit der Suche in den dunklen Mineralen beginnen.

nach oben

Gliederung

alle Proben

Gruppe 5: Porphyrische und gleichkörnige Gefüge

Neben viel Pyterlit gibt es im Laitila-Vehmaa-Massiv auch reichlich porphyrische und gleichkörnige Gefüge. Per Definition enthalten sie keine runden Feldspäte und gehören damit zur schier unüberschaubaren Masse porphyrischer Granite. Deshalb sind Rapakiwis mit porphyrischem oder gleichkörnigem Gefüge fast nie Leitgeschiebe. Nicht nur gibt es davon in Skandinavien viel mehr Gestein, vor allem fehlen für die Geschiebekunde ausreichend Proben. Viele der großen Granitvorkommen sind bis heute nur unzureichend beprobt, jedenfalls im Sinne der Geschiebekunde, die genaue Beschreibungen benötigt. Vom dann anschließend nötigen Vergleich all dieser Granite untereinander ganz zu schweigen.

Findet man einen Granit mit zwei Quarzgenerationen als Geschiebe, so kann das ein Hinweis auf die Herkunft aus einem Rapakiwipluton sein, mehr aber auch nicht. Für eine Herkunftsbestimmung reicht das nicht aus.

Die ersten Proben porphyrischer Laitila-Rapakiwis kommen aus dem Peipohja- bzw. Eurajoki-Massiv, die nordöstlich und nordwestlich vom Laitila-Pluton liegen. Beide Gebiete sind räumlich getrennt und werden als „Satelliten-Massive“ bezeichnet, gehören aber zum Laitila-Pluton und sind so alt wie dieser. Es handelt sich um die gleichen Granite wie im großen Laitila-Pluton, nur dass es keine Pyterlite gibt.

Das Peipohja-Massiv enthält porphyrischen Granit. Die Probe 165 kommt fast genau aus der Mitte der Intrusion. Auffällig sind der kräftig braunrote Plagioklas und die hellblau zonierten Kerne der großen Quarze. Auch wenn diese Probe besonders bunt aussieht, wird es ähnliche Gefüge auch in anderen Plutonen geben.

Diese Probe stammt vom Nordrand des Peipohja-Massivs. Ein Teil der Quarze ist kantig, es handelt sich also wieder um die bereits beschriebenen Hochquarze. Die älteren großen Quarze sind rundlich, einige haben schwach blaue Kerne. Im Ausschnittbild erkennt man zusätzlich, dass der Quarz links von der Bildmitte einen bläulichen Ring enthält, der ungefähr rechteckig ist. Das ist eine Wachstumszonierung, spiegelt also wieder, dass der Quarz kleiner war, als die Anlagerung von Blauquarz begann. Später änderte sich das wieder, der bläuliche Farbton verschwand und der Quarz wuchs farblos bzw. braun-grau weiter.

Dieser große Quarz ist insofern ungewöhnlich, als er aus mehreren Einzelkristallen zusammengesetzt scheint, die den blauen Ring gemeinsam enthalten. Es ist durchaus denkbar, dass mehrere kleine Quarze zusammenwachsen und ein gemeinsames Kristallgitter besitzen.

Auch einige der kleineren kantigen Quarze enthalten schwach blaue Kerne. Im Ausschnittbild findet man sie rechts oberhalb der Mitte auf etwa 1 Uhr und am rechten Bildrand auf etwa 4 Uhr. Solche Quarze mit blauen Kernen sind aber kein Kennzeichen für ein spezielles Herkunftsgebiet. Es gibt sie auch im Kökar-Rapakiwi, im Götemar-Granit in Schweden und in diversen anderen Vorkommen.

Nordwestlich vom Laitila-Pluton liegt das „Eurajoki-Massiv“, benannt nach dem gleichnamigen Fluss (Joki = Fluss). Die fast kreisrunde Intrusion ist nur etwa 8 Kilometer groß und besteht vor allem aus Väkkärä-Granit und Tarkki-Granit. Väkkärä-Granit gibt es mit gleichkörnigem und porphyrischem Gefüge. Er hat eine gelblich-orange Farbe und ist im Handstück nicht als Rapakiwi zu erkennen.

Eurajoki 170 (o. l.) - Väkkärä-Granit

Das Gefüge der Probe 170 aus dem Südosten des Eurajoki-Massivs ist ein Übergang von porphyrisch zu gleichkörnig und zeigt die typische Farbe dieses Gesteins. Der Plagioklas ist blass bis farblos, aber teilweise alteriert und dann schwach grün.

Quarz gibt es wieder in zwei Generationen. Das allein genügt aber nicht, um das Gestein als Rapakiwi zu erkennen, dafür wären zusätzliche Ovoide nötig. Väkkärä-Granit ist kein Leitgeschiebe, denn seine Färbung, so auffällig sie sein mag, ist keineswegs einzigartig. Außerdem ist das Vorkommen winzig.

Eurajoki 171 (o. l.) - Tarkki-Granit

Tarkki-Granit ist benannt nach einer kleinen Siedlung an der Landstraße von Lapijoki nach Olkilouto. Dieser Granit ist gleichkörnig und hellbraun-grünlich. Die großen Quarze stecken, ganz untypisch für einen Rapakiwi, zwischen den Feldspäten und sind milchig hellgrau. Die kleinen Quarze haben unterschiedliche Größen und sind etwas dunkler.

Tarkki-Granit sieht hübsch aus, aber wegen seiner geographischen Lage und der winzigen Größe des Vorkommens ist es sehr unwahrscheinlich, dass er als Geschiebe südlich der Ostsee gefunden wird. Außerdem müsste noch geklärt werden, ob es so ein Gefüge wirklich nur ein einziges Mal in ganz Skandinavien gibt. Da wäre ich vorsichtig.

Eurajoki 172 (o. l.) - Tarkki-Granit

Als ich 2006 zum ersten Mal das Eurajoki-Massiv besuchte, hatte man kurz vorher die Straße verbreitert, wobei der frische Aufschluss rechts im ersten Bild entstand. Die Verbreiterung war nötig, weil nur wenige Kilometer weiter das Kernkraftwerk von Olkiluoto gebaut wurde.

Der Tarkki-Granit ist in diesem Aufschluss braun und gleichkörnig. Neben viel gelbgrünlichem Plagioklas enthält er einzelne dunkle Gesteinseinschlüsse. Er ist kein Leitgeschiebe.

nach oben

Gliederung

alle Proben

Östlich vom Eurajoki-Massiv, ganz im Norden des Laitila-Plutons, gibt es mehrere Vorkommen porphyrischer Rapakiwis. Die beiden geschnittenen Handstücke 560 stammen vom südlichen Ortsrand der Siedlung Huhta. Beide Stücke enthalten etwa 1 cm große rechteckige Feldspäte in einer mehr oder weniger kleinkörnigen und hellbraunen Grundmasse. Die größeren Quarze sind hellgrau oder weißlich.

Die erste Probe ist ein Gefügetyp, den finnische Geologen als „Porphyr-Aplit“ bezeichnen. Porphyr-Aplite besitzen eine feinkörnige Grundmasse und darin vereinzelte große Alkalifeldspäte. Dieser Begriff wird ausschließlich für Rapakiwis und auch nur in Finnland benutzt.

Nur ein wenig weiter südlich liegt die Probenstelle für 561. Hier ist der Granit heller und enthält größere, rechteckige Alkalifeldspäte in einer feinkörnigen Grundmasse. Sie sind leicht eingeregelt, zeigen also ungefähr in eine Richtung. Üblicherweise nimmt man eine Bewegung des Magmas als Ursache dafür an.

Noch ein Stück weiter südwestlich, aber immer noch im Norden des Laitila-Plutons, gibt es einen Steinbruch. Dort wird eine besonders harte Variante des Rapakiwis als Schotter abgebaut. Aus diesem Steinbruch stammt die Probe 168.

Wenn ein Gestein als Schotter gebrochen wird, ist es sehr fest. Das passt gut zu dem feinkörnigen Gefüge, denn harte und zähe Gesteine sind fast immer feinkörnig.

Die großen Quarze sind hellblau, einige sind schwach zoniert. Einige der kleinen Quarze sind grau.

Das gelbe Mineral ist Plagioklas und der übrige helle Feldspat einschließlich der großen Einsprenglinge ist Alkalifeldspat, also Orthoklas oder Mikroklin. Um das zu erkennen, braucht es aber einen Dünnschliff.

Von der Probenstelle 167 gibt es zwei Handstücke, die beide schon in Gruppe 2 gezeigt wurden. Die zweite Probe ist kein Pyterlit und ähnelt ihm nicht mal entfernt. Aber sie kommt einem porphyrischen Rapakiwi am nächsten, soweit das bei diesem Gefüge überhaupt möglich ist.

Eigentlich ist diese Probe „weder Fisch noch Fleisch“ und passt in keine Kategorie. Aber auch so etwas gibt es, auch inmitten der Pyterlite.

Die größeren Feldspäte lassen sich nur schwer von der Grundmasse unterscheiden und Ovoide fehlen ganz. Nur die rapakiwitypischen Quarze geben einen schwachen Hinweis auf die Herkunft. So ein Stück, als Geschiebe gefunden, könnte man höchstens als „vermutlich ein Rapakiwi“ bestimmen.

nach oben

Gliederung

alle Proben

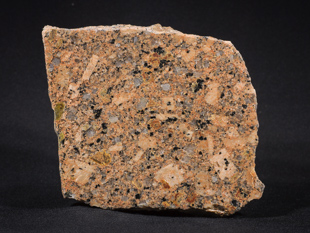

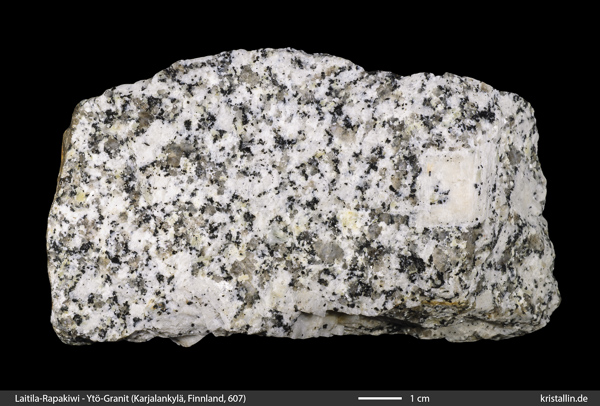

Laitila 151 (u. r.) - Ytö-Granit

Ytö-Granit bildet zwei kleine benachbarte Intrusionen südöstlich der Stadt Laitila. In beiden Intrusionen findet man einen grauen, feinkörnigen Granit mit einzelnen größeren Feldspäten. Beide Intrusionen sind dazu von einem schmalen Saum aus porphyrischem Granit umgeben. Finnische Geologen haben diesem Vorkommen besondere Aufmerksamkeit geschenkt, weil es mit einem Alter von 1540 Ma zu den jüngsten Teilen des Laitila-Plutons gehört. Die Probe 151 stammt aus dem östlichen Teil.

Ein Teil der großen Alkalifeldspäte sind miteinander verwachsene Kristalle, sie bilden ein glomerophyrisches Gefüge. Das Gestein als Ganzes ist wieder ein Porphyr-Aplit.

Ähnliche graue Porphyr-Aplite werden in Norddeutschland gefunden. Sie stammen aber mit Sicherheit nicht aus dem Laitila-Pluton und sind auch keine Ytö-Granite. Wäre dem so, müssten wir nämlich auch die umgebenden Pyterlite finden und zwar 50 bis 60 mal häufiger, weil die Ytö-Granite nur 1 % der Fläche des Laitila-Plutons ausmachen. Die sie umgebenden Pyterlite müssen als Geschiebe viel häufiger sein.

Aber das Gegenteil ist der Fall. Diese grauen Porphyr-Aplit-Geschiebe gibt es in Relation zu Laitila-Pyterliten häufiger. Deshalb können sie nur aus einem anderen Vorkommen stammen, das sehr wahrscheinlich in der nördlichen Ostsee unter Wasser liegt. (Bei der Bestimmung von Geschiebe sollte man immer auf die Begleitgesteine achten.)

Laitila 153 (u. l.) - Ytö-Granit

Die Ytö-Granite 153 stammen aus der westlichen Teilfläche. Sie haben einen gelblichbraunen Rand, ein Handstück ist ganz hellbraun. Das ist die bei Graniten häufige Verwitterungsfarbe, die hier aber keinen Einfluss auf die Härte des Gesteins hat. Alle diese Proben waren überaus mühsam zu gewinnen, weil auch der Ytö-Granit sehr zäh und fest ist.

Der porphyrische Saum

Beide Intrusionen werden von einem Saum aus porphyrischem Granit umgeben. Davon gibt es im Naturkundemuseum Leipzig eine Probe von Fritz Mende, einem frühen Geschiebekundler, der den Laitila-Pluton selbst beprobte. Sein Handstück dürfte etwa von 1924 stammen (Bild 7).

Meine Probe aus dem Saum stammt vom östlichen Rand der östlichen Intrusion (Probe 607).

nach oben

Gliederung

alle Proben

Laitila 181 (o. r.) - Lellainen-Granit

Die Ortschaft Lellainen liegt im östlichen Teil des Laitila-Plutons zwischen dem Pyhäjärvi und dem Koskeljärvi. Der nach ihr benannte Lellainen-Granit ist eine gleichkörnige Variante des Laitila-Rapakiwis, die neben hellem Alkalifeldspat Blauquarz und vergrünten Plagioklas enthält. Die Erstbeschreibung des Lellainen-Granits stammt von Fritz Mende aus dem Jahr 1925. (Siehe Seite 1)

(Lellainen-Granit)

(Lellainen-Granit)

Lellainen-Granit kommt aus einem wenige Kilometer breiten Streifen mit gleichkörnigem Gefüge, der sich vom Westufer des Pyhäjärvi nach Süden erstreckt und dann nach Westen abknickt.(Karte).

Die beiden Proben 181 stammen aus dem nördlichen Teil des Vorkommens, nahe am Westufer des Pyhäjärvi.

(Lellainen-Granit)

(Lellainen-Granit)

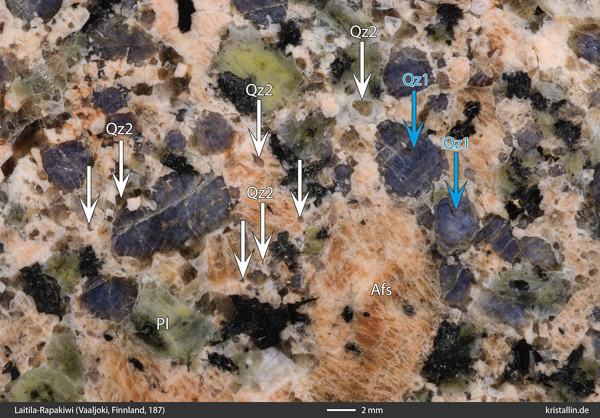

Laitila 187 (u. r.) - Lellainen-Granit

(Lellainen-Granit)

(Lellainen-Granit)

Die Probe 187 aus dem südlichen Gebiet der Lellainen-Granite steht am Übergang zu einem Pyterlit. Bei einigen der leicht bräunlichen Alkalifeldspäte deuten sich erste Rundungen an. So im Bild 3 unten. Trotzdem kann man dieses Handstück noch zum gleichkörnigen Lellainen-Granit zählen, denn es gibt überall eine gewisse Varianz im Gefüge.

Zum Vergleich die Probe von Fritz Mende aus dem Naturkundemuseum in Leipzig:

nach oben

Gliederung

alle Proben

Laitila 577 (u. r.) - Lellainen-Granit

In Mendes Erstbeschreibung findet man auch die Erwähnung milchweißer Quarze. Das sieht so aus:

(Lellainen-Granit)

(Lellainen-Granit)

Die Plagioklase sind hier eher gelblich-grün, einige enthalten kleine rotbraune Flecken.

Der Probenort liegt nordöstlich von Honkilahti. (Koordinaten am Ende.)

Dieses Nahgeschiebe stammt aus der Kiesgrube 569 im Süden des Laitila-Plutons. Sein schwach porphyrisches Gefüge enthält als Besonderheit Plagioklase, die größer sind als die Alkalifeldspäte. Das ist bei Graniten eher selten. Die Plagioklase sind blaugrau bis schwach grünlich, die Alkalifeldspäte beige, fast weiß.

Im Vehmaa-Pluton ist der relative Anteil der porphyrischen Gefüge größer als im nordöstlich gelegenen Laitila-Pluton. Etwa in der Mitte des Vehmaa-Pluton wird Granit in mehreren Steinbrüchen abgebaut und als Werkstein verkauft. Das Bild 1 zeigt das anstehende Grundgebirge in der Nähe der Steinbrüche. Daneben das dazu passende Handstück von Fritz Mende aus dem Naturkundemuseum in Leipzig

Mendes Probe ist leicht porphyrisch und stammt aus der Nähe der Siedlung Helsinki. Damit ist natürlich nicht die finnische Hauptstadt, sondern ein anderes Helsinki gemeint.

Einige Kilometer nördlich von 106 steht an der Straße nach Poutila den Rapakiwi 109 an. Die Bilder zeigen die nasse Oberfläche des Granits im Straßenaufschluss. Der blaugraue Plagioklas ist auffällig frisch. Vereinzelt gibt es Andeutungen rundlicher Alkalifeldspäte, aber alles in allem ist das ein schöner porphyrischer Granit.

nach oben

Gliederung

alle Proben

Fährt man von der Probenstelle 109 auf der Schotterstraße weiter nach Osten, wird der Granit weiß. Es gibt dort eine ganze Reihe kleiner Aufschlüsse mit unterschiedlichen Gefügen. Teils ist der Granit porphyrisch, teils enthält er Ovoide. Hier zeige ich nur die beiden porphyrischen Gefüge. Die mit Ovoiden stehen in Gruppe 1.

Diese hellbraune porphyrische Probe hat das typische grobkörnige Gefüge vieler Vehmaa-Rapakiwis. Die unterschiedlich großen Alkalifeldspäte sind hellbraun und kräftig perthitisch entmischt. Wegen der fehlenden Ovoide ist auch das kein Leitgeschiebe, denn genau solche Gefüge gibt es mindestens auch im Wiborg-Pluton, einschließlich des grünen Plagioklas’. Dazu kommt, dass der Alkalifeldspat etwas zu braun ist. Die Leitgeschiebe sind heller und enthalten Ovoide.

So kräftig rotbraune Rapakiwis kommen in den beiden Plutonen von Vehmaa und Laitila nur vereinzelt vor. Die Probe E63 steht an der Straße von Taivassalo nach Lokalahti an und sieht ungewohnt aus. Weder gibt es viele kleine Quarze noch die runden Quarze der ersten Generation.

Dies hier ist ein Ausreißer, der ganz anders als die durchschnittlichen Rapakiwis aussieht. Selbstverständlich wäre dieses Handstück, als Geschiebe gefunden, keinem Herkunftsort zuzuordnen. Man könnte so ein Geschiebe nur als Granit mit viel kräftig rotem Alkalifeldspat und grünlich-gelbem Plagioklas bestimmen.

Verglichen mit dem vorigen Probe sieht der porphyrische Rapakiwi 112 wieder ganz vertraut aus. Er enthält viele helle kantige Alkalifeldspäte und dazu grünliche Plagioklase, von denen der größte oberhalb der Bildmitte einen braun gefleckten Kern aufweist. Dazu gibt es viele kleine graubraune Quarzkörner, die etwa 1 mm groß sind. Einzelne große rundliche Quarze mit schwacher Blautönung runden das typische Gefüge eines porphyrischen Rapakiwis ab.

Das Gefüge steht an der Grenze zum Pyterlit. Oben rechts ist undeutlich ein runder Feldspat erkennbar, aber er ist etwas dürftig, um darauf eine Aussage zur Herkunft zu gründen. Daran ändern auch die schönen kleinen kantigen Quarze nichts. Widerstehen Sie der Versuchung, so ein Gestein als Pyterlit zu bezeichnen. Es ist ein porphyrischer Rapakiwi, von denen es sehr viel mehr gibt als echte Pyterlite.

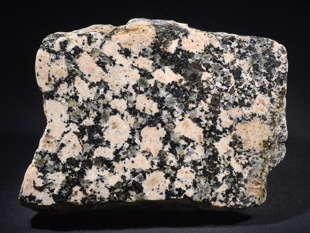

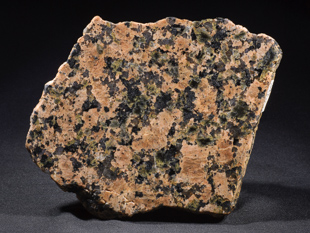

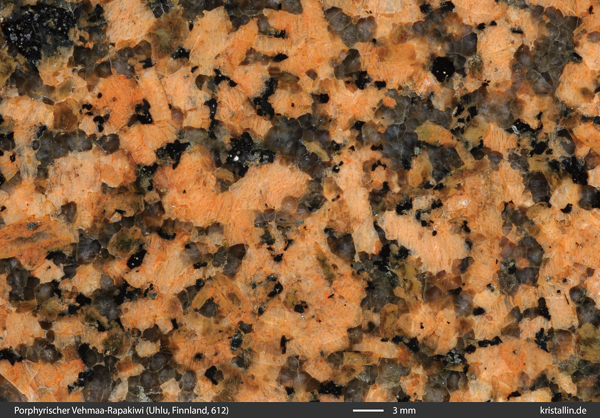

Vehmaa 612 (o. r.) - „Vehmaa-Granit“ bzw. „Balmoral fine grained“

Im Nordosten bei Uhlu gibt es ein zweites Steinbruchgebiet. Dort ist der Granit fast gleichkörnig und noch etwas kleinkörniger. Er wird von den Geologen als „Vehmaa-Granit“ bezeichnet und unter dem Handelsnamen „Balmoral fine grained“ weltweit verkauft.

Meine Proben stammen aus einem der aufgelassenen Steinbrüche und sind leicht porphyrisch. Wie diese Dokumentation hier zeigt, schwankte das Aussehen der Gesteine immer, auch auf kleiner Fläche.

nach oben

Gliederung

alle Proben

Gruppe 6: Nahgeschiebe im Laitila-Pluton

Alle Proben mit der Nummer 569 sind Nahgeschiebe aus einer Kiesgrube im südlichen Laitilapluton.

Warum nun plötzlich lose Steine? In einer Dokumentation, die großen Wert auf Proben aus dem Anstehenden legt?

Aus zwei Gründen. Zum einen wollte ich als Bestimmungshilfe möglichst kleinere gerundete Steine fotografieren, die alle Kennzeichen eines Leitgeschiebes besitzen. Helle Feldspäte, Ovoide und eine grobkörnige Grundmasse. Nur in einer Kiesgrube ist die Auswahl so groß, dass man passende kleine Beispiele findet.

Der zweite Grund, sich in einer Kiesgrube umzusehen, sind seltene Varianten. Dafür ist eine Kiesgrube ideal, denn man findet sehr viel mehr Gefüge als bei der Suche im Gelände. Solange die Funde die typischen Eigenschaften der Laitila-Rapakiwis haben, kann man wegen der Lage dieser Kiesgrube darauf vertrauen, dass diese Nahgeschiebe aus dem Laitila-Pluton stammen.

Wie ist das gemeint?

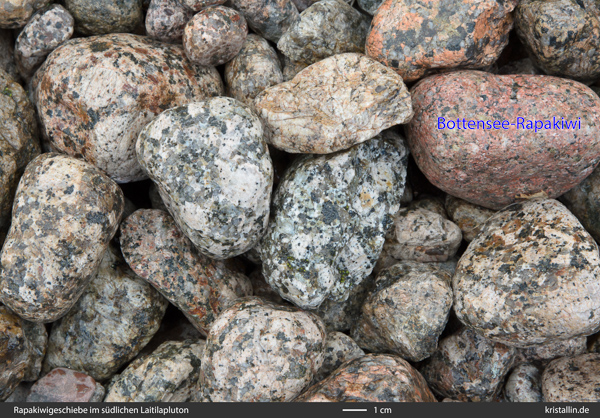

Die Kiesgrube 569 liegt ganz im Süden des Plutons. Das Eis kam aus nordwestlicher Richtung und überquerte den westlichen Laitila-Pluton, bevor es die Steine am Fundort ablagerte. Dass die meisten davon Laitila-Rapakiwis sind, sieht man mit einem Blick und nur wenige Geschiebe kommen von jenseits der Plutongrenzen aus dem svekofennischen Grundgebirge. Als Zugabe fand sich dann noch ein einzelner Bottensee-Rapakiwi, der ungefähr 200 Kilometer zurückgelegt hat.

Um das zu erkennen, brauchte es natürlich vorherige Exkursionen. Durch die wusste ich, wie Bottensee-Rapakiwis und die von Reposaari und Sideby aussehen. Diese drei Arten Rapakiwis können in dieser Kiesgrube gefunden werden. Keiner davon ähnelt den Laitila-Pyterliten.

(ohne Beschriftung)

(ohne Beschriftung)

Die ersten Bilder zeigen das Geschiebe in der Kiesgrube genau so, wie ich es vorfand.

Gesteine aus dem svekofennischen Grundgebirge sind mit weißen Pfeilen bzw. „S“ markiert. Die roten Pfeile zeigen auf unsichere Kandidaten, deren Herkunft unklar ist. Da sie aber ohnehin zu klein sind, bleiben sie unbeachtet.

Im Bild 3 gibt es zwei Bottensee-Porphyre. Der obere ist der sogenannte Albit-Felsit-Typ mit kleinen hellen Einsprenglingen in grauer Grundmasse. Dass die Einsprenglinge Albit sind, ist durch bloßes Anschauen natürlich nicht feststellbar, dafür braucht man ein Labor. Es ist allein der Fundort im Südwesten Finnlands, der diese Geschiebe zu Bottensee-Porphyren macht. Dort ist das normale Geschiebe einheitlich grau und alle Porphyre fallen auf.

In Norddeutschland gefunden, wäre so ein Albit-Felsit-Porphyr überhaupt nicht zu bestimmen, denn es gibt ähnliche Gesteine auch in anderen Vorkommen.

Der zweite Bottensee-Porphyr am unteren Bildrand enthält außer der braunen Grundmasse noch zwei Feldspäte. Dazu kommen dunkle Flecken. Sollten die Teil des Gesteins sein, dann sind sie nicht typisch, denn Bottensee-Porphyre enthalten in der Regel nichts außer Feldspäten und mehr oder weniger viel Quarz.

Im Bild 4 liegt ein Bottensee-Rapakiwi, der aus dem Gebiet südwestlich von Vaasa kommt, also vom Boden der Bottensee. Diese Gesteine findet man nur als Geschiebe entlang der finnischen Westküste. Am besten sucht man nördlich aller an Land vorkommenden Rapakiwis, dann ist jeder gefundene Rapakiwi einer aus der Bottensee. Schwedische Geschiebe gibt es an der finnischen Küste nicht. Das zeigt das zum Beispiel das Fehlen aller Revsund-Granite.

(Bild ohne Beschriftung)

An der Westküste Finnlands fallen die rötlichen Bottensee-Rapakiwis auf wie bunte Hunde, denn das svekofennische Grundgebirge ist dort grau und damit auch das gesamte Geschiebe. Da ich vorher eine Exkursion zu den Bottensee-Rapakiwis unternommen hatte, kannte ich deren Aussehen.

Einige der Bottensee-Rapakiwis sind Leitgeschiebe mit folgenden Merkmalen:

- Die Ovoide sind kleiner als 1 cm und haben oft einen Plagioklassaum.

- Die Grundmasse enthält viele graphische Verwachsungen und dazu die

- korrodierten großen Quarze der ersten Generation.

- Diese Granite sind blass rosa-rötlich und enthalten zum Teil grün alterierten Plagioklas.

- Entscheidend sind die kleinen Ovoide und die hellere Gesamtfarbe, an denen man sie von Åland-Rapakiwis unterscheiden kann.

Auch auf Åland gibt es Bottensee-Rapakiwis als Geschiebe, aber die Unterscheidung von ähnlichen Åland-Rapakiwis kann mühsam sein. In Westfinnland ist das viel einfacher.

Eine Nahaufnahme eines Bottensee-Rapakiwis finden Sie hier. Er stammt aus Merikarvia, etwa 40 Kilometer nördlich von Pori.

Nahgeschiebe aus der Kiesgrube 569 im Laitila-Gebiet (u. r.)

Die folgenden Beispiele sind als Bestimmungshilfe für Geschiebe gedacht. Es sind kleine, aber typische Laitila-Vehmaa-Pyterlite. Ihr Alkalifeldspat ist hell, blass-beige oder sandfarben, nicht braun und ihre Grundmasse ist grobkörnig.

Rückseite des Steins vom Bild 5

Dass in Pyterliten ab und zu von Plagioklas gesäumte Ovoide vorkommen, zeigt das Bild 10.

In kleinen Geschieben können die Ovoide fehlen, auch wenn das Gestein aus einem Pyterlitgebiet kommt. Ohne Ovoide hat das Gestein aber nur ein porphyrisches Gefüge und ist kein Leitgeschiebe - siehe Bilder 11 und 12.

Bei der Bestimmung zählen nur die vorhandenen Merkmale. Kein Ovoid - kein Leitgeschiebe.

Bild 13 zeigt die dunkelste Feldspatfarbe, die gerade noch typisch für Südwestfinnland ist. Wird der Alkalifeldspat noch brauner, rötlich-braun oder gar rötlich, sind andere Plutone als Herkunftsorte wahrscheinlich, insbesondere der Kökarsfjärden, Åland und auch der Wiborg-Pluton.

Sehr große runde Feldspäte wie der im Bild 14 sind nicht häufig. Man findet sie nur im Laitila-Vehmaa-Gebiet und im Wiborg-Pluton.

nach oben

Gliederung

alle Proben

569 (Lg)

569 (Lg)

Der Findling oben ist ein Nahgeschiebe aus dem Laitilapluton.

Die folgenden Geschiebe aus dieser Kiesgrube sind alle geschnitten und poliert:

Das weiße Handstück im Bild 17 scheint exakt der gleiche Typ zu sein, der ganz oben als Probe 156 vorgestellt wurde. (Zur Erinnerung: 156 steht im Stadtgebiet von Laitila an. Dort findet man diesen Rapakiwi beim Wasserturm und nördlich vom Sportplatz.)

Das Stück im Bild 17 hat exakt die gleiche körnige Grundmasse, die gleichen kantigen schneeweißen Alkalifeldspäte und die vergrünten Plagioklase und es ist gut möglich, dass es aus dem nur 12 Kilometer entfernten Laitila stammt. Die Richtung stimmt jedenfalls mit der letzten Eisbewegung überein.

Aber auch ein zweites Vorkommen ist möglich, denn die folgende Probe (Bild 18) hat exakt das gleiche Gefüge, ist aber hellbraun. Ein Teil der Plagioklase ist dunkler, aber einer ist noch grün wie in der schneeweißen Variante. Beide Proben sind ein schönes Beispiel für unterschiedliche Farben bei gleichem Gefüge.

Ganz anders dagegen die nächsten Stücke. Das Nahgeschiebe im Bild 19 hat praktisch gar keine Grundmasse. Einen Rapakiwi, der fast nur aus großen Einsprenglingen besteht, sieht man auch nicht alle Tage. Da er oben rechts einen großen und oben links einen kleinen Ovoid enthält, gehört er zu den Pyterliten.

Die Probe im Bild 20 besitzt die typische Grundmasse der Laitila-Pyterlite, aber nur drei große Feldspäte. Diese Probe ist eigentlich zu klein, um einen Gefügetyp zu zeigen. Aber immerhin gibt es neben zwei kantigen (links) auch einen schönen runden Einsprengling. Außerdem ist auch das ein Beispiel für grobkörnige rötliche Varianten.

Das nächste Stück fällt völlig aus dem Rahmen, denn es enthält Massen von winzig grünen Nadeln.

Wenn Sie Bild 22 vergrößern, sehen Sie vor allem oben rechts die winzig kleinen hellgrünen Nadeln, die zum Teil in die Quarze eingewachsen sind. Das grüne Mineral wird Epidot sein, der sich nach Alteration bildet und in den Rapakiwis ab und zu vorkommt.

Das Handstück im Bild 23/24 enthält nicht einen Hinweis auf einen Rapakiwi. Da es aber in der Kiesgrube gleich mehrere dieser Geschiebe gab, spricht das für einen kurzen Transportweg oder ein größeres Vorkommen. Gegen ein größeres Vorkommen spricht, dass es diese Gesteine nur an dieser einen Stelle gab. Es wird sich daher um ein kleines Vorkommen handeln, das nicht weit entfernt ist und deshalb zum Laitila-Pluton gehört.

Diese Probe besteht fast völlig aus feinkörnigem Alkalifeldspat und kleinen Quarzkörnern, also der typischen Grundmasse eines Prick-Granits bzw. eines Porphyr-Aplits. Hier aber bilden die dunklen Minerale längliche Aggregate und nicht, wie in den meisten Prick-Graniten, rundliche Flocken.

Diese Variante ist ein Kuriosum, das in der Geschiebekunde natürlich keine Rolle spielt. Selbst wenn man ein identisches Geschiebe fände, wüsste man nicht, woher es kommt. Um den Laitila-Pluton als Herkunft ins Auge zu fassen, müsste man sicher wissen, dass dieser Typ in keinem der anderen Plutone ein zweites Mal vorkommt. Aber genau das ist eine offene Frage.

Auch die folgende Probe scheint eng mit den Prick-Graniten verwandt.

(ohne Beschriftung)

Der Stein besteht fast völlig aus feinkörnigen kleinen Alkalifeldspäten und kleinen Quarzen. So sehen Prick-Granite aus, wenn man unbeachtet lässt, dass es hier etwas wenig Biotit gibt.

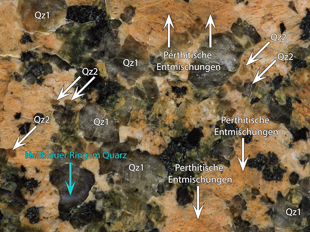

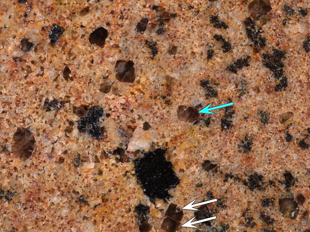

Ins Auge fallen aber die größeren Quarze, die erstens zahlreich und dazu noch gerundet und kantig sind – direkt nebeneinander. (Weiße Pfeile zeigen auf viereckige Quarze, der türkisfarbene Pfeil auf einen der gerundeten Quarze.) Die runden Quarze zeigen die typischen Korrosionsspuren der ersten Quarzgeneration. Die kantigen Quarze dagegen kristallisierten frühzeitig bei hoher Temperatur und bildeten Hochquarze.

Diese beiden Quarze direkt nebeneinander zu sehen, lässt vermuten, dass sich auch hier die Schmelze bewegt hat und die Quarze aus verschiedenen Teilen der Magmakammer stammen.

Das letzte Nahgeschiebe ist ein grobkörniger und fast gleichkörniger Laitila-Rapakiwi. Der Alkalifeldspat hat die typische helle Farbe, der Plagioklas ist graublau und teilweise vergrünt. Auf den ersten Blick nichts Besonderes. Schaut man genauer hin, zeigt sich eine ganz untypische Größenverteilung der Feldspäte, denn die Plagioklase sind hier viel größer als die Alkalifeldspäte.

Üblich ist das Gegenteil: Die Alkalifeldspäte sind in Graniten praktisch immer größer als die Plagioklase und man kann die Größenverteilung als Hilfe bei der Bestimmung benutzen. Aber es gibt auch Ausnahmen, wie diese Probe hier zeigt.

nach oben

Gliederung

alle Proben

7. Anorthosit

Bei der Entstehung der Rapakiwis ist in der Regel eine zweite, dunkle und plagioklasreiche Schmelze beteiligt. Im Gelände zeigt sich das an basaltischen Einschlüssen im Granit und/oder dem Vorkommen von Anorthosit. Im Falle des Laitila-Plutons liegt ein gleich alter Anorthosit im Südosten des Plutons, knapp außerhalb des eigentlichen Granitmassivs (Karte).

Obwohl Plagioklas zu den hellen Mineralen gehört, ist dieser Anorthosit dunkel. Er besitzt ein leicht porphyrisches Gefüge mit größeren tiefschwarzen Plagioklasen, umgeben von einer grünlich-hellgrauen Grundmasse aus Plagioklas. Dazu kommen Pyroxene in den Zwickeln zwischen den Feldspäten.

Die Bruchfläche im zweiten Bild zeigt die für Plagioklas typischen Zwillingsstreifen, die für die Bestimmung des Gesteins entscheidend sind.

Trotz seines auffällig dunklen Aussehens ist dieser Anorthosit kein Einzelfall und damit auch kein Leitgeschiebe. Exakt das gleiche Gestein gibt es im Wiborg-Pluton in der Umgebung von Ylämaa. Dort enthält der Anorthosit zwar bunt schillernde Plagioklase, die aber so selten sind, dass sich beide Gesteine in den meisten Handstücken aufs Haar gleichen.

Auf Åland gibt es ein weiteres Anorthositvorkommen auf den Inseln Västersten und Östersten.

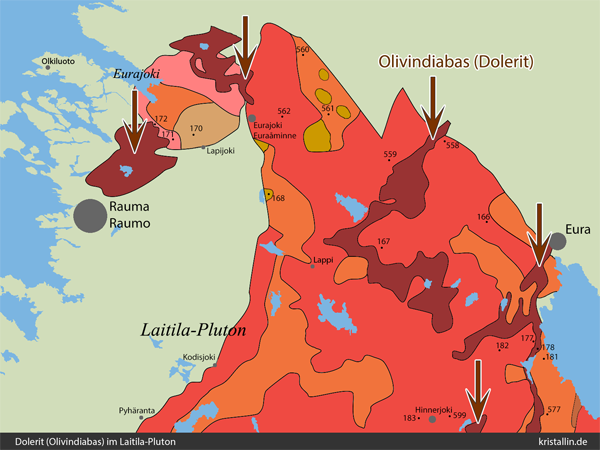

8. Olivindiabas (Dolerit)

Die Karte des Laitila-Plutons enthält in brauner Signatur ein Gestein, das den Pluton und auch das umgebende Grundgebirge durchschneidet. Es muss also jünger sein. Dieses Gestein ist ein Olivindiabas. Mit diesem Namen folgt man der Tradition, denn heute würde man es als „Dolerit“ bezeichnen. Der Begriff „Diabas“ ist mehrdeutig und sollte vermieden werden.

In der Karte schneidet der Olivindiabas links oben das Eurajokimassiv, den Rand des Laitila-Plutons und das benachbarte Grundgebirge. Er muss also das jüngste Gestein sein, was sein Alter von 1258-1268 Ma bestätigt (Vaasjoki 1977). Der Olivindiabas ist rund dreihundert Millionen Jahre jünger als der Laitila-Rapakiwi und gehört daher nicht zum Pluton.

Die Karte ist ein vereinfachter Ausschnitt, denn der Olivindiabas reicht noch viel weiter nach Norden und durchzieht auch den mit Sandstein gefüllten Satakunta-Graben. Die geraden Kanten am Nordrand des Laitila-Plutons sind der untere Rand dieses Grabenbruchs. Er reicht vom „Pyhäjärvi“ bis weit nach Nordwesten in die Bottensee. (Siehe Karte der GTK.)

Der Olivindiabas ist ein massiges, graues Gestein, das im Laitilagebiet regelmäßig härter als der umgebende Granit ist und dann als Härtling seine Umgebung überragt.

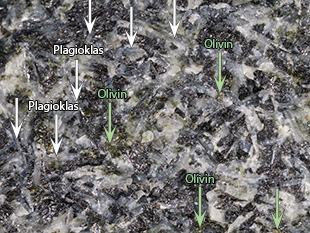

(ohne Beschriftung)

Typisch sind die bis 5 mm langen hellen Plagioklasleisten, die ein Gitterwerk bilden, in dessen Zwischenräumen Pyroxen steckt. So ein Gefüge bezeichnet man als ophitisch.

Der Olivin ist trotz seines hohen Alters frisch. Er sieht farblos bis blass-gelblich aus und hat eine muschelig-glasige Bruchfläche.

Solche Olivindiabase gibt es von feinkörnig bis pegmatitisch grobkörnig. Die Probe 178 ist ein häufiger Typ und kommt genau so auch an anderen Stellen in Skandinavien vor. Solche Dolerite gibt es westlich von Vaasa und in der Umgebung von Åland. Dabei bewegt sich der Olivingehalt in weiten Grenzen. Fehlt der Olivin ganz, ähneln diese Dolerite denen aus Dalarna in Schweden („Åsby-Diabas“).

Da es diese Gesteine außerdem noch an vielen weiteren Stellen gibt, kann man sie keinem Herkunftsgebiet zuordnen.

nach oben

Gliederung

alle Proben

Koordinaten der Proben, Anmerkungen

Probe |

Koordinaten: Nordwert, Ostwert (WGS 84), Anmerkungen |

92 |

60.51363, 21.25440 (unter Wasser aufgenommen) |

94 |

60.51741, 21.27035 (polierter Schnitt, Bild 4 und 5: unter Wasser) |

101 |

660.5871, 21.30375 (polierter Schnitt) |

102 |

60.49505, 21.44633 (polierter Schnitt) |

106 |

60.61047, 21.52402 (Außenaufnahme, |

109 |

60.67431, 21.52355 (Außenaufnahme, feuchte Oberfläche) |

110 |

60.67518, 21.53067 (polierte Schnitte, Bild 3 unter Wasser aufgenommen) |

112 |

60.68102, 21.66961 (polierter Schnitt) |

149 |

60.79974, 21.85494 (polierter Schnitt) |

151 |

60.84333, 21.98417 (Außenaufnahmen) |

152 |

60.85590, 21.92003 (Bild 1: H. V. d. Heide legit, polierter Schnitt, Bilder 2 und 4 unter Wasser aufgenommen) |

153 |

60.86156, 21.83502 (Nur Probe 4: H. V. d. Heide legit, alle Bilder polierte Schnitte, |

155 |

60.95989, 21.53164 (Bild 1 und 4 unter Wasser aufgenommen) |

156 |

60.88060, 21.70244 (polierter Schnitt) |

157 |

60.84382, 21.56786 (unter Wasser aufgenommen) |

165 |

61.21398, 22.33259 (polierter Schnitt) |

167 |

61.11192, 21.92304 (Bild 1 polierter Schnitt, Bild 2 unter Wasser aufgenommen) |

168 |

61.14992, 21.76269 (polierter Schnitt) |

170 |

61.19296, 21.65025 (polierter Schnitt) |

171 |

61.18921, 21.62020 (polierter Schnitt) |

172 |

61.19776, 21.59682 (Außenaufnahmen) |

177 |

61.04516, 22.14259 (polierter Schnitt) |

178 |

61.04002, 22.14743 (Trockene Bruchfläche) |

179 |

60.96244, 22.16172 (polierter Schnitt) |

180 |

60.91791, 22.18234 (polierter Schnitt) |

181 |

61.03477, 22.15094 (unter Wasser aufgenommen) |

182 |

61.04135, 22.08733 (unter Wasser aufgenommen) |

183 |

60.99355, 21.97597 (unter Wasser aufgenommen) |

185 |

60.97637, 21.99883 (polierter Schnitt) |

186 |

60.93490, 22.01532 (polierter Schnitt) |

187 |

60.91004, 22.06039 (polierter Schnitt, |

191 |

60.82625, 22.30122 (Bild 1 unter Wasser, Bild 2 polierter Schnitt) |

194 |

60.52813, 21.63743 (polierter Schnitt, Außenaufnahmen) |

197 |

60.64247, 21.49346 (polierter Schnitt) |

534 |

61.24246, 22.33421 (polierter Schnitt) |

558 |

61.18777, 22.01707 (unter Wasser aufgenommen) |

559 |

61.17472, 21.93617 (polierter Schnitt) |

560 |

61.24764, 21.81401 (polierter Schnitt) |

561 |

61.20681, 21.84688 (unter Wasser aufgenommen) |

562 |

61.20469, 21.78047 (polierter Schnitt) |

567 |

60.83722, 21.80224 (unter Wasser aufgenommen) |

569 |

60.79077, 21.83551 (polierte Schnitte, unter Wasser und mit nasser Oberfläche. Bilder in Gruppe 6: Außenaufnahmen und Nahgeschiebe nass, dazu polierte Schnitte) |

572 |

60.97677, 21.77674 (unter Wasser aufgenommen) |

577 |

60.99633, 22.15893 (polierter Schnitt) |

584 |

60.94235, 22.28557 (polierter Schnitt) |

594 |

60.95628, 22.08947 (polierter Schnitt) |

598 |

60.89116, 21.74179 (Probe 1: H. V. d. Heide legit, alle Proben sind polierte Schnitte) |

599 |

60.99460, 22.02147 (polierter Schnitt) |

607 |

60.83727, 22.03597 (unter Wasser aufgenommen) |

608 |

60.80493, 22.28398 (Bild 1: polierter Schnitt) |

612 |

60.65007, 21.76201 (Außenaufnahme, unter Wasser, polierter Schnitt, ) |

618 |

60.61272, 21.70417 (unter Wasser aufgenommen) |

646 |

60.49495, 21.54473 (polierter Schnitt) |

650 |

60.53644, 21.45753 (unter Wasser aufgenommen) |

654 |

60.56988, 21.39003 (unter Wasser aufgenommen) |

658 |

60.61844, 21.30546 (Bild 1 und 2: polierter Schnitt, Bild 3 und 4: unter Wasser aufgenommen) |

E63 |

60.62903, 21.53143 (polierter Schnitt) |

Kökarsfjärden, Rapakiwi von Mellanhalder: Foto von Xander de Jong

Proben ohne Herkunftsangabe: Sammlung M. Bräunlich

Anmerkung zu den Polituren: Ein Teil der Proben wurde schon vor vielen Jahren geschnitten und poliert, um alle Einzelheiten fotografieren zu können. Davon rate ich inzwischen ab, denn solche Schnitte sind zwar gut für Fotos, verhindern aber eine ordentliche Mineralbestimmung. Heute würde ich diese Proben unter Wasser aufnehmen und einem formatierten Handstück mit frischen Bruchflächen den Vorzug geben. Bitte nehmen Sie sich das Polieren nicht zum Vorbild.

Die gezeigten Proben sind nur ein Teil aller Handstücke. Allgemeine Erläuterungen beziehen sich auf mehr Proben, als hier zu sehen sind.

Literatur:

Carell F, Ehlers C, Airo M-L, Selonen O 2009: Intrusion mechanisms and magnetic fabrics of the Vehmaa rapakivi granite batholith in SW Finland, Geotectonic Research Vol. 96: 53–68

Ehlers C, Haapala I. Symposium Precambrian Granitoids, Rapakivi granites and postorogenic granites of southwestern Finland, Geological Survey of Finland Guide 27, Espoo 1989

Selonen O., Ehlers C., Luodes H., Härmä P., Karell F. 2016 : The Vehmaa rapakivi granite batholith in southwestern Finland - the production area for Balmoral Red granites. The Finnish Natural Stone Association, Helsinki, www.suomalainenkivi.fi

Haapala I. 1977: Petrography and geochemistry of the Eurajoki stock, a rapakivi-granite complex with greisen-type mineralization in southwestern Finland. Geological Survey of Finland, Bulletin 286.

Haapala, I. & Rämö, O.T. 1992. Tectonic setting and origin of the Proterozoic rapakivi granites of southeastern Fennoscandia. – Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Earth Sciences 83: 165–171.

Haapala, I. & Rämö, O.T. 1999. Rapakivi granites and related rocks. – Precambrian Res. 95: 1–7.

Mende, F. 1925 Typengesteine kristalliner Diluvialgeschiebe aus Südfinnland und Åland - Zeitschrift für Geschiebeforschung 1, Berlin.

Mende, F. 1926 Typengesteine kristalliner Diluvialgeschiebe aus Südfinnland und Åland, II. Teil: Außerhalb der Rapakiwi- und Uralitporphyritgebiete anstehende Typengesteine - Zeitschrift für Geschiebeforschung 2, Berlin.

Rämö, O.T. & Haapala, I. 2005. Rapakivi granites. In: Lehtinen, M., Nurmi, P.A. & Rämö, O.T. (eds), Precambrian Geology of Finland – Key to the Evolution of the Fennoscandian Shield. pp. 533–562, Elsevier B.V., Amsterdam.

Suominen, V. 1991. The chronostratigraphy of southwestern Finland, with special reference to Postjotnian and Subjotnian diabases. Geological Survey 01 Finland, Bulletin 356.

Vaasjoki, M . 1977: Rapakivi granites and other postorogcnic rocks in Finland: their age the lead isotopic composition of certain associated galena mineralizations. Geological Survey of Finland, Bulletin 294. 66 pages, 10 figs., 12 tables, two appendixes.

Vorma A. 1976: On the petrochemistry of rapakivi granites with special refercnce to the Laitila

massif, southwestern Finland. Geological Survey Finland, Bulletin 285.

Vorma A, Paasivirta T 1979: Contribution to the mineralogy of rapakivi granites: I. Zircon of the Laitila rapakivi, southwestern Finland

Zandstra JG: Platenatlas van noordelijke kristallijne gidsgesteenten. Leiden, 1999

Zenzén Nils 1925: On the first use of the term »Feldtspats» (= feldspar) by Daniel Tilas in 1740, Geologiska Föreningen i Stockholm Förhandlingar, 47:4, 390-405, DOI: 10.1080/11035892509445614

Kartengrundlagen: Online-Karten der GTK: https://gtkdata.gtk.fi/Kalliopera/index.html

Matthias Bräunlich, Mai 2024