Amphibole

(Hornblenden)

(Na,K)0–1(Ca,Na)2(Mg,Fe2+,Fe3+,Al)5[(OH,F)2/(Si,Al)2Si6O22]

Amphibole bilden eine

komplexe Mineralgruppe, deren einzelne Mitglieder für einen Amateur nicht zu

bestimmen sind. Im Gelände genügt es völlig, Amphibole überhaupt zu

erkennen.

Manchmal wird der Begriff „Hornblende“ benutzt, wenn es um Amphibole geht.

Hornblende ist ein Amphibol mit definierter Zusammensetzung und die

Amphibole in vielen Gesteinen sind in der Tat Hornblenden. Trotzdem gilt:

Hornblende ist nur einer unter vielen Amphibolen und nicht jeder Amphibol

ist eine Hornblende. Da wir die genaue Zusammensetzung der Minerale nicht

kennen, ist es sinnvoll, von „Amphibol“ zu reden.

Amphibole erkennen

Alle Amphibole haben

zwei sehr gute Spaltbarkeiten und eine Härte von etwa 6. Die sehr gute

Spaltbarkeit zeigt sich an den glatten, spiegelnden Spaltflächen,

deren Glanz mit dem frischer Feldspäte vergleichbar ist. Ebenso wie

Feldspäte bilden auch Amphibole in sich gestufte Spaltflächen und ebenso wie

ein Feldspat spiegeln Amphibole im Ganzen, wenn sie ins Licht gedreht

werden. Das intensive Glitzern der Amphibole fällt jedem auf, der das

Mineral in der Hand hält.

(Spiegelung als Animation)

Amphibole kommen oft zusammen mit Biotit vor, der einen ähnlich starken Glanz hat. Vergleicht man beide, zeigen sich zwei Unterschiede. Erstens sind Amphibole meist tiefschwarz, während die Biotitschuppen am Rand etwas durchscheinend sind und manchmal auch einen Braunton aufweisen. Zweitens sind die Spaltflächen der Glimmer oft etwas verbogen und wellig, während Amphibole glatte Spaltflächen haben.

Amphibole gibt es in

magmatischen Gesteinen ebenso wie in metamorphen, vor allem in solchen mit

höheren Metamorphosegraden (Amphibolitfazies). In magmatischen Gesteinen ist

der Amphibol fast immer tiefschwarz, in metamorphen Gesteinen kommen

schwarzgrüne und grüne Farben hinzu.

Die Amphibole in magmatischen Gesteinen sehen meist gedrungen aus, während

man in metamorphen Gesteinen auch schlanke oder nadelförmige Amphibole

findet. Diese Kristalle stecken oft in einer feinkörnigen Matrix und sind

dort erst während der Metamorphose gewachsen. Sie sind dann keine

Einsprenglinge, sondern Porphyroblasten.

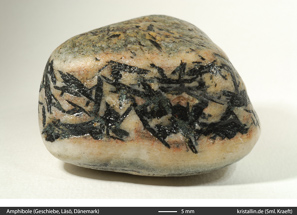

Im Glazialgeschiebe aus Skandinavien kommen regelmäßig Amphibolite

vor. Sie bestehen überwiegend aus schwarzem Amphibol und stellen metamorph

umgewandelte, ehemalige Gabbros bzw. mafische Ganggesteine dar. In

Amphiboliten bilden die Amphibole zusammen mit Plagioklas (und mehr oder

weniger Granat) ein meist gleichkörniges Gefüge. Schlanke Kristalle gibt es

in Amphiboliten nicht. Auch diese Amphibole zeichnen sich durch lebhaften

Glanz auf den Spaltflächen aus. Bewegt man so einen Amphibolit in der Sonne,

glitzern alle dunklen Minerale auffällig.

Alles Schwarze in beiden Bildern ist Amphibol, die braunrötlichen Körner

sind Granate. (Animation)

Amphibole werden

gelegentlich von anderen Mineralen durchwachsen. Unter der Lupe zeigen sich

in den Spaltflächen des Amphibols kleine Einschlüsse, die Kristalle wirken

„schmutzig“. (Spiegelung

als Animation)

Im Ausschnitt unten kann man winzige braune und hellgraue Einschlüsse

erkennen, die aber wegen der winzigen Abmessungen nicht näher bestimmbar

sind.

Metamorph

gewachsene Amphibole bilden gern schlanke Kristalle in einer feinkörnigen

Grundmasse. Diese Gesteine können hell oder dunkel sein, die Amphibole sind

meist schwarz. Das erste Beispiel für so ein Gestein ist ein Geschiebe.

Metamorph

gewachsene Amphibole bilden gern schlanke Kristalle in einer feinkörnigen

Grundmasse. Diese Gesteine können hell oder dunkel sein, die Amphibole sind

meist schwarz. Das erste Beispiel für so ein Gestein ist ein Geschiebe.

Das folgende Stück stammt

als loser Stein aus der Nähe von Porsgrunn in Norwegen. Es enthält

massenhaft schlanke Amphibolnadeln.

Ähnliche Gesteine gibt es

auch in Schweden. Bei Skyshyttan in Bergslagen stehen gedritführende

Metamorphite an (unten). Gedrit ist ein Amphibol.

Ein in metamorphen Gesteinen häufiger Amphibol ist Aktinolith (Strahlstein),

dessen Kristalle dunkelgrün aussehen.

Sind solche schlanken

Kristalle sehr klein, kann man sie makroskopisch nicht bestimmen, da die

Spaltwinkel nicht mehr zu erkennen sind. (Zu Spaltwinkeln siehe nächster

Abschnitt.) Zwar sind die meisten schwarzen und schlanken Kristalle

Amphibole, aber man muss sich hüten, alle dunklen und schlanken Minerale

pauschal als Amphibole anzusprechen. In Alkaligesteinen kann Ägirin

vorkommen, der schlank und schwarz wie ein Amphibol aussieht, jedoch zu den

Pyroxenen gehört.

Diese Gesteine kommen in

Skandinavien im Oslograben und in Alkaliintrusionen Schwedens vor. Ein

bekanntes Beispiel ist der Särna-Tinguait (oben).

Dessen schwarze Nadeln sind keine Amphibole, sondern Ägirin, ein

Na-Pyroxen.

Wenn man sich merkt, dass die schwarzen Nadeln in einem grünen Porphyr

Ägirin sein können, ist dieser Fallstrick - die Verwechselung mit einem

Amphibol - vermeidbar. Ägirin kommt aber auch in weniger auffälligen

Gesteinen vor, so dass man bei schwarzen, schlanken Kristallen generell

vorsichtig sein muss. Das gilt vor allem in Gebieten mit Alkaligesteinen wie

dem Oslograben in Norwegen.

Auch schwarzer Turmalin (Schörl) bildet Kristalle, die Amphibolen ähneln

(unten). Sie unterscheiden sich jedoch durch fehlende Spaltbarkeit, haben

also einen rauen Bruch und dazu den turmalintypischen

dreieckigen Querschnitt. Außerdem ist Turmalin ähnlich hart wie Quarz,

also nicht ritzbar.

In makroskopisch relevanter Größe kommen Turmaline hauptsächlich in

Granitpegmatiten oder in Graniten vor, also durchweg sehr hellen Gesteinen.

Turmaline sind noch seltener als die grünen Tinguaite. Eine Verwechselung

kann vermieden werden, wenn man auf die fehlende Spaltbarkeit achtet.

Die Spaltwinkel der Amphibole

Neben Spaltbarkeit und

Härte gibt es ein weiteres Merkmal, das alle Amphibole auszeichnet: Ein

Winkel von etwa 60° bzw. 120° zwischen den Spaltflächen.

Das schwarze Mineral hier ist ein Amphibol-Spaltstück, also der Rest

eines ehemals größeren Kristalls. Alle seine spiegelnden Flächen sind

Spaltflächen. Diese Spaltflächen haben gemeinsame Kanten, die in eine

Richtung weisen. In diesem Fall steil von links unten nach rechts oben. Um

die Spaltwinkel zu sehen, muss man entlang dieser Kanten schauen (Pfeil).

Dann ergibt sich eine Ansicht, die als Kopfschnitt bezeichnet wird.

Der Kopfschnitt (unten) ist der Blick entlang der Hauptachse des Kristalls.

Diese Längsachse ist mit den langen Kanten identisch, die von den

Spaltflächen gebildet werden.

Nur aus dieser Perspektive sieht man die Winkel von 60 ° bzw. 120°.

Wer die Spaltwinkel sucht, muss daher zuerst die Kanten finden, die von den Spaltflächen gebildet werden. Dann dreht man das Handstück so, dass man flach entlang dieser Kanten peilen kann und wenn die Kristalle nicht zu klein sind, zeigen sich die Winkel zwischen den Spaltflächen. Dafür muss der Amphibol eine gewisse Mindestgröße haben. Bei sehr kleinen Kristallen versagt diese Methode. So deutliche und große Spaltwinkel wie hier im Bild sind die absolute Ausnahme. Es hat lange gedauert, so ein schönes Stück zum Fotografieren zu finden.

Es kann am Anfang etwas

mühsam sein, die Kanten zwischen den Spaltflächen zu finden. Deshalb noch

zwei Bilder dazu. In beiden zeigen die weißen Pfeile auf die Kanten, die von

den Spaltflächen gebildet werden. Diese Kanten suchen Sie und entlang derer

peilen Sie, um die Winkel zu suchen. Das Handstück muss dafür jeweils

gekippt werden. Aus dem Blickwinkel, aus dem die Fotos hier gemacht wurden,

kann man die Winkel zwischen den Spaltflächen nicht gut erkennen.

Vergrößerung ohne Beschriftung

Beim Peilen muss man

aufpassen, die richtigen Kanten zu erwischen. Die im oberen Bild quer

verlaufenden sind Bruchkanten und die dürfen Sie nicht benutzen (rote

Pfeile). Das erkennen Sie daran, dass eine der beiden Flächen, die diese

Bruchkanten bilden, eine raue (!) Bruchfläche ist. Man muss deshalb immer

mit den glatten Spaltflächen anfangen und dann die Kanten suchen.

Asbest

Amphibole kommen auch in

langfaseriger Form vor, die als Asbest bezeichnet werden. Der Begriff deckt

verschiedene Amphibole ab, auf deren Zusammensetzung hier nicht weiter

eingegangen werden soll.

Asbest war lange Zeit ein geschätztes Mineral, da die dünnen Amphibolfasern

gesponnen und zu unbrennbaren Textilien verarbeitet werden konnten. Auch

feste Werkstoffe wurden durch Asbest belastbarer, da die Fasern wie eine

Armierung wirken. Inzwischen ist aus dem berühmten Mineral ein eher

berüchtigtes geworden, da Asbest Krebs auslösen kann. Das tut aber der

Faszination, dass die Natur mineralische Fasern hervorbringt, keinen

Abbruch.

Das Asbeststück hier ist, mineralogisch gesprochen, sauber. Alle Fasern sind

Teil des Gesteins.

Zusammenfassung:

Amphibole fallen vor allem durch den lebhaften Glanz ihrer Spaltflächen auf.

Diese sind oft in sich gestuft und bilden kleine Treppchen, ähnlich wie die

Feldspäte. Die allermeisten Amphibole sind schwarz oder dunkelgrün und so

hart, dass man sie nicht oder nur mit Mühe ritzen kann.

Zwischen den Spaltflächen bilden Amphibole charakteristische Winkel von etwa

60° und 120°. Diese Winkel sieht man bei ausreichend großen Kristallen, wenn

man in Längsrichtung der Kanten peilt, die von benachbarten Spaltflächen

gebildet werden. Sind die Amphibole klein, kann es mühsam oder sogar

vergeblich sein, die Spaltwinkel zu suchen. Deshalb spielen sie bei der

Bestimmung mit der Lupe keine primäre Rolle. Im Vordergrund steht die gute

Spaltbarkeit, die sich in kräftig spiegelnden, schwarzen Spaltflächen zeigt.

Findet man die, muss nur geklärt werden, ob das Mineral weich ist (dann ist

es Biotit) oder hart (Amphibol). Mit etwas Übung erkennt man das bereits

daran, wie die Spaltflächen reflektieren.

Immer wieder findet man in

Gesteinen dunkle Minerale ohne erkennbare Spaltflächen. Sind solche

stumpfschwarzen Minerale ritzbar, sollte man genau prüfen, ob es sich nicht

doch um Glimmer handelt. Findet man keine Glimmerschuppen, muss man von

zersetzten dunklen Mineralen ausgehen, die für Amateure nicht bestimmbar

sind. An dieser Stelle kommt man dann nicht weiter.

Wer gezielt Amphibole sucht, sollte im Glazialgeschiebe auf schwarze,

glitzernde Steine achten. Weiterhin stecken Amphibole in manchen Gneisen, in

vielen schwarz-weißen magmatischen Gesteinen, die Quarz enthalten (Granodiorite)

und auch in Rapakiwi-Graniten.

Druckfassung (pdf)

Bilder benutzen