Feldspäte (Zum Beispiel Orthoklas KAlSi3O8)

Feldspäte sind die

häufigsten gesteinsbildenden Minerale. Viele Gesteine bestehen überwiegend

aus Feldspäten (und Quarz) und genau deshalb hat man diese Minerale in den

Mittelpunkt der Gesteinsbestimmung gerückt.

Steinstrand und anstehender Granit - all das besteht

überwiegend aus Feldspäten.

Feldspäte bestimmen

Es gibt zwei verschiedene

Feldspäte: Alkalifeldspat und Plagioklas.

Beide haben eine Härte von etwa 6, sind also kaum oder nur mit Anstrengung

zu ritzen. Ihre namensgebende Eigenschaft ist die Spaltbarkeit: Zerbricht

man einen Feldspat, entstehen spiegelnde, ebene Spaltflächen, die einen

rechten Winkel bilden (beim Alkalifeldspat) bzw. einen beinahe rechten

Winkel beim Plagioklas. Wie das praktisch aussieht, zeigt das folgende Bild eines

Spaltstücks. So ein Spaltstück

entsteht, wenn ein Feldspat zerbrochen wird.

Im linken Bild zeigen die

glatten Spaltflächen nach links und nach oben. Die unebene Bruchfläche liegt

vorn. Das Bild daneben zeigt den Blick genau auf die Bruchfläche, wobei der

rechte Winkel zwischen den Spaltflächen schön erkennbar ist. Feldspäte haben

zwei Spaltbarkeiten, deshalb gibt es Spaltflächen in zwei Richtungen.

Die dritte ist immer rau. Erst bei drei Spaltbarkeiten würden alle Flächen

auch Spaltflächen sein. Die Anzahl der Spaltbarkeiten ist typisch für die

einzelnen Minerale.

Während das Bild oben ein Spaltstück zeigt, ist im nächsten Bild ein vollständiger Feldspatkristall zu sehen. Solche

unbeschädigt freigelegten Kristalle sieht man selten, da die Feldspäte beim Zerteilen der Gesteine meist

zerbrechen.

Vergrößerung ohne Beschriftung

In der Regel sehen wir die Feldspäte nur im Querschnitt, wobei die Form von der

zufälligen Richtung abhängt, in der sie im Gestein liegen.

Eigengestaltige („idiomorphe“) Kristalle erkennt man dann nur an ihren

geraden Außenkanten und den symmetrischen Umrissen. Im Bild oberhalb sind

die hell fleischfarbenen und die kleinen dunkelbraunen Feldspäte idiomorph

(Pfeile). Von beiden gibt es Kristalle mit geraden Außenkanten und auch

solche, die unregelmäßig aussehen. Die fleischfarbenen Kristalle sind

Alkalifeldspäte, die dunklen Plagioklase. Das graue ist Quarz. In vielen

Gesteinen überwiegt Alkalifeldspat, vor allem in bunten Graniten.

Schwarz-weiße Gesteine dagegen enthalten mehr Plagioklas, oft ist er sogar

einziger Feldspat.

Die Zusammensetzung der Feldspäte

Alle Feldspäte bestehen aus Aluminium, Silizium und Sauerstoff. Dazu kommen noch die Metalle Kalium, Natrium und Kalzium, die für die unterschiedlichen Eigenschaften der Feldspäte sorgen. Dargestellt wird die Zusammensetzung der Feldspäte in einem Dreieck.

An der linken Seite stehen

die Alkalifeldspäte. Oben (hier blau) der reine Kalifeldspat, unten links

der Natriumfeldspat Albit. Beide zusammen bilden die Alkalifeldspäte.

Die Plagioklase liegen unten an der Basis des Dreiecks. Plagioklase sind

Mischkristalle aus Natriumfeldspat (Albit) und Kalziumfeldspat (Anorthit).

Albit gehört also zu den Alkalifeldspäten und zu den Plagioklasen.

Es gibt in der Natur nur Feldspäte mit einer Zusammensetzung innerhalb der

farbigen Felder. Feldspäte, deren Zusammensetzung innerhalb der

schraffierten Zone liegen würde, kommen nicht vor, da solche Mischungen

keine stabilen Kristalle bilden können. Die schraffierte Fläche ist die

Mischungslücke der Feldspäte. Wie groß diese Lücke ist, hängt von der

Temperatur ab.

Im ersten Diagramm (oben) ist die Mischungslücke für Normaltemperatur skizziert, das zweite hier unterhalb zeigt die Verhältnisse bei hoher Temperatur.

Die Mischungslücke

betrifft vor allem die Alkalifeldspäte an der linken Flanke. Bei hoher

Temperatur sind alle Mischungen möglich, während bei niedriger Temperatur

die Mischbarkeit stark abnimmt.

Das bedeutet: Ein Feldspat, der zur Hälfte aus beiden Anteilen bestehen

würde (gelber Pfeil), kann nur bei hohen Temperaturen einen einzigen,

homogenen Kristall bilden.

Bei sinkender Temperatur gerät er in die Mischungslücke und zerfällt in zwei Komponenten (Pfeile).

Bei dieser Entmischung

bleibt der Feldspatkristall erhalten, aber die Trennung von Kalifeldspat und

Albit wird sichtbar. Die Natriumkomponente (Albit) scheidet sich in

Form heller Streifen im Kalifeldspat ab. Diese Streifen nennt man

perthitische Entmischungen.

Die hellen Streifen in diesem braunen Feldspat sind die perthitischen

Entmischungen. Sie sind ein sicheres Erkennungsmerkmal für

Alkalifeldspäte. Diese Entmischungen erscheinen als helle Streifen bzw.

schlanke Spindeln, die nicht sehr lang sind. Sie sind immer leicht

unregelmäßig und manchmal auch etwas knotig.

Man findet diese

Entmischungen nur in Gesteinen, die ausreichend langsam abkühlen konnten,

denn sie brauchen viel Zeit zu ihrer Bildung. Dazu noch weitere Beispiele:

Links: Der Alkalifeldspatkristall in der Mitte hat die perthitischen

Entmischungen nur in den gelbfleckigen Teilen. Das umgebende hellrötliche

Mineral ist zwar ebenfalls Alkalifeldspat, hier aber ohne perthitische

Entmischungen. Rechts: Die Entmischungen sehen etwas knotig aus. Im unteren

Teil des Kristalls zeichnet der entmischte Albit die äußere Kontur des

Kristalls nach.

Unten links: Die beiden

braun-fleckigen Kristalle im Bild sind die Alkalifeldspäte. Sie stecken

voller perthitischer Entmischungen, die zum Teil sehr klein sind (Pfeile).

Das kräftig blaue Mineral ist Quarz.

Im Bild rechts ist ein Alkalifeldspat zu sehen, in dem die perthitischen

Entmischungen die Umrisse früherer Wachstumsperioden nachzeichnen. Das ist

aber keine echte Zonierung, bei der sich die chemische Zusammensetzung des

Minerals von innen nach außen langsam geändert hat, denn die gibt es nur bei

Plagioklasen. Hier hat sich der entmischte Albit so abgeschieden, dass er

das Kristallwachstum nachzeichnet.

Unten: Die weißen,

senkrecht verlaufenden Linien sind die perthitischen Entmischungen. Das

Rötliche sind Risse im

Feldspat.

Wenn Sie Ihre ersten

Entmischungen suchen, empfehlen sich grobkörnige und bunte Gesteine.

Konzentrieren Sie sich auf die großen, kräftig gefärbten Einsprenglinge,

denn das sind die Alkalifeldspäte. Je größer die Feldspäte, desto leichter

finden Sie die Entmischungslamellen. Allerdings ist nicht jeder

Alkalifeldspat entmischt, denn die Bildung der perthitischen Entmischungen

hängt von der Zusammensetzung und der Abkühlungsgeschichte des Gesteins ab.

Zwillingsbildungen bei Feldspäten

Alle Feldspäte bilden

Zwillinge.

Damit

ist gemeint, dass sich zwei oder mehr Kristalle zu einem größeren verbinden.

Diese Zwillinge sehen je nach Feldspat verschieden aus und sind eine

wichtige Hilfe bei der Bestimmung der Gesteine.

Damit

ist gemeint, dass sich zwei oder mehr Kristalle zu einem größeren verbinden.

Diese Zwillinge sehen je nach Feldspat verschieden aus und sind eine

wichtige Hilfe bei der Bestimmung der Gesteine.

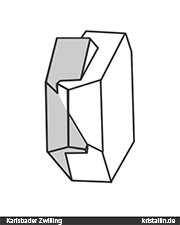

Karlsbader Zwillinge beim Alkalifeldspat

Dieser Zwilling besteht aus zwei Kristallen, die wie zwei Hände miteinander

verschränkt sind und wird „Karlsbader Zwilling“ genannt. Die

Erstbeschreibung wurde an Feldspäten aus der Gegend um Karlsbad gemacht,

daher der Name. Die Skizze zeigt das Prinzip.

Die Fotos zeigen ein sehr großes Exemplar aus Karlsbad.

So ein von der

Verwitterung freigelegter, isolierter Zwilling ist selten und soll hier nur

helfen, das Aussehen dieser Doppelkristalle zu verstehen. In Gesteinen

erkennt man sie daran, dass nur ein Teil des Feldspatkristalls

spiegelt. Da jeder Zwilling ein eigenes Kristallgitter hat, reflektiert

immer nur eine der beiden Hälften. Im linken Bild ist das die linke

Teilfläche. Rechts ist der komplette Kristall markiert.

Die rechte Teilfläche spiegelt erst dann, wenn das Licht aus ganz anderer

Richtung einfällt. Solche teilweise spiegelnden Feldspäte suchen Sie bei der

Gesteinsbestimmung.

(Reflexe

als Animation zeigen.)

Das obere Bild zeigt einen

porphyrischen Granit mit mehreren Karlsbader Zwillingen. Unten spiegelt ein

einzelner gerundeter Feldspat, der aus einem Karlsbader Zwilling besteht.

Für beide Bilder gibt es eine Animation.

(Ovoid

als

Animation zeigen)

So ein Karlsbader Zwilling

muss weder genau in der Mitte noch exakt in Längsrichtung geteilt sein. Die

Naht zwischen beiden Hälften kann geknickt sein oder schräg verlaufen.

Manchmal spiegelt nur ein kleines oder besonders großes Stück, immer aber

gibt es einen nicht reflektierenden Anteil am Kristall.

Hier ist die obere, nicht

spiegelnde Hälfte kleiner als der reflektierende Teil. Der ganze Feldspat

reicht bis zum hellblauen Quarz oben.

Wie groß die jeweiligen Hälften erscheinen, hängt allein von der Richtung

ab, in der der Zwilling zerteilt wurde und die ist völlig zufällig.

Für die Bestimmung als Alkalifeldspat genügt es, wenn Sie Karlsbader Zwillinge oder perthitische Entmischungen oder beides bei einigen Feldspäten finden. Sie können dann davon ausgehen, dass in diesem Gestein auch alle anderen Feldspäte mit gleicher Farbe Alkalifeldspäte sind. Das Fehlen von perthitischen Entmischungen oder Karlsbader Zwillingen erlaubt jedoch nicht den Umkehrschluss, dass dieses Mineral kein Alkalifeldspat sei. Viele Alkalifeldspäte haben weder erkennbare Zwillinge noch perthitische Entmischungen.

Orthoklas und Mikroklin

In Gesteinsbeschreibungen

findet man die Begriffe „Orthoklas“ und „Mikroklin“. Beide beziehen sich auf

das Kristallgitter der Kalifeldspäte, das je nach Abkühlungsgeschwindigkeit

unterschiedlich symmetrisch ist. Ob ein Kalifeldspat als Orthoklas oder als

Mikroklin vorliegt, ist nur mit einem Mikroskop zu klären und für die

Bestimmung von Hand ohne Belang. Die meisten Kalifeldspäte sind Orthoklase.

Mikroklin benötigt eine besonders langsame Abkühlung und viele Mikrokline

zeigen starke perthitische Entmischungen, die ja ebenfalls nur bei langsamer

Abkühlung entstehen.

Sanidin

Sanidin ist ein

Alkalifeldspat, der besonders schnell abkühlte und deshalb keine

perthitische Entmischung bilden konnte. Er ist neben Orthoklas und Mikroklin

die dritte

kristallographische Variante von Kalifeldspat und kommt ausschließlich in

Vulkaniten vor. Typische Gesteine sind Rhyolithe, Trachyte oder Phonolithe.

Sanidin ist im Idealfall glasklar und idiomorph. Das Bild zeigt solche

völlig klaren Sanidinkristalle in einem Phonolith aus der Eifel.

Unten: Zwei Vulkanite mit

jeweils hellen Sanidinen als Einsprenglinge. In beiden Gesteinen sind die

Sanidine rissig und deshalb trüb.

Unten: Auch der Sanidin im

Trachyt vom Drachenfels ist stark rissig.

Wegen der vielen

parallelen Risse könnte man hier auch perthitische Entmischungen vermuten.

Das trifft aber nicht zu, denn der Feldspat ist zwischen den Rissen klar.

Dazu muss man genau hinsehen. Außerdem ist das einbettende Gestein ein

feinkörniger Vulkanit, in dem es grundsätzlich keine perthitischen

Entmischungen gibt. Die findet man nur in den deutlich körnigeren

Tiefengesteinen, weil nur diese sich ausreichend langsam abkühlen.

Für die Bestimmung der

Gesteine ist die Unterscheidung von Sanidin und Orthoklas nur eine

Ergänzung, denn beide sind Alkalifeldspäte.

Zwillinge bei Plagioklas

Plagioklaszwillinge

bestehen aus einer Vielzahl hauchdünner Scheiben, die dicht an dicht liegen

und gemeinsam einen Kristall bilden. Diese Verwachsung nennt man

polysynthetische Verzwillingung. Sie sind nur mit einer Lupe zu erkennen

und erscheinen als feine, streng parallele Linien, die wie mit dem

Lineal gezogen sind.

Diese dünnen,

schnurgeraden Linien sind ein sicheres Kennzeichen für Plagioklas. Sie sind

nur auf den spiegelnden Spaltflächen zu sehen. Deshalb müssen Sie

zuerst die Feldspäte in Reflexionsstellung bringen und dann mit der Lupe in

der glänzenden Fläche nach den feinen Linien suchen.

Im Gegensatz zu den

bisherigen Kennzeichen der Alkalifeldspäte treten die polysynthetischen

Verzwillingungen der Plagioklase verlässlich auf, sofern das Gestein nicht

stark zersetzt ist. Die Zwillingsstreifen sind meistens sehr klein, Sie

müssen deshalb genau hinschauen.

Viele Plagioklase bilden schlanke Tafeln im Gestein. Diese zeigen die

Zwillingsstreifen nur auf der schmalen Seite.

Die polysynthetischen

Verzwillingungen zu erkennen, erfordert vom Anfänger Geduld und viel Übung.

Die Streifen können so winzig wie ein Haar sein. Wenn Sie Plagioklase

vermuten, aber nicht voran kommen, nehmen Sie den Stein anders in die Hand

und achten Sie auf ausreichendes Licht. Am besten benutzen Sie eine kräftige

Lampe oder direktes Sonnenlicht.

Verzwillingungen, die perfekt vom linken bis zum rechten Rand des Feldspats

reichen, sind nicht die Regel. Oft sind die Streifen nur in einem Teil des

Kristalls zu erkennen, was für die Bestimmung aber völlig ausreicht. In den

folgenden Beispielen sind die Plagioklaszwillinge eindeutig zu sehen, wenn

auch nur in einem Teil der Feldspäte.

Der folgende Plagioklas

ist noch kleiner:

Es geht um den schlanken Kristall, der oberhalb der Mitte fast senkrecht

steht. Der Plagioklas ist etwa 1 mm breit und zeigt nur in der linken Hälfte

die Zwillingsstreifen. Das ist nicht viel, aber völlig ausreichend.

Vergrößern Sie das Bild, um Einzelheiten zu erkennen, rechts ist der ganze

Kristall markiert. Auch allen anderen weißen Minerale hier sind Plagioklase.

Um ihre Spaltflächen zu sehen, muss man den Stein bewegen.

Spätestens hier wird klar, warum man mit einer normalen Leselupe scheitert. Ohne die polysynthetischen Zwillingsstreifen können Sie keine Plagioklase erkennen und ohne Plagioklase gibt es keine Gesteinsbestimmung.

An dieser Stelle ein Blick

zurück zu den Alkalifeldspäten. Bei deren halbseitig spiegelnden Karlsbader

Zwillingen lauert nämlich eine Falle. Manchmal sind bei den Plagioklasen die

Zwillingsstreifen zu größeren Gruppen verbunden. Dann spiegelt der Kristall

zur Hälfte und es sieht aus, als hätten Sie einen Karlsbader Zwilling vor

sich. Im linken Bild ist es der Kristall oben rechts. Rechts die

Vergrößerung.

Nur wenn Sie hier mit der Lupe genau hinsehen, sehen Sie in der spiegelnden

Hälfte die Plagioklaszwillinge. Das ist etwas gemein, zugegeben. So lange

Sie aber alle Feldspäte mit der Lupe kontrollieren, kann Ihnen nichts

passieren. Solche (seltenen) Fälle entdecken Sie dann rechtzeitig.

Der zweite Hinweis auf Plagioklas steckt übrigens in der Farbe des

Kristalls. Grünliche Feldspäte sind ein starkes Indiz für Plagioklas, bei

dem eine chemische Zersetzung („Alteration“) begonnen hat. Dazu gleich mehr.

Verwechselungen

Es gibt Strukturen, die den polysynthetischen Verzwillingungen ähnlich

sehen. So finden Sie ohne Mühe parallele Linien in den schillernden

Feldspatkristallen im Larvikit (nächstes Bild). Das sind keine

polysynthetischen Verzwillingungen, sondern (vermutlich) Spaltbarkeiten, zum

Teil auch Risse. Der entscheidende Unterschied ist, dass diese Strukturen

immer erkennbar sind, egal wie das Licht einfällt. Genau das gilt aber nicht

für polysynthetische Verzwillingung, denn die sind nur auf

reflektierenden Spaltflächen zu sehen.

Das folgende Bild zeigt

die Oberfläche eines Kalzitkristalls. In Kalzit kommen ebenfalls Zwillinge

vor, die denen der Plagioklase ähneln. Kalzit ist aber erheblich weicher als

Plagioklas. Hier hilft es also bereits, auf die Härte des Minerals zu

achten. (Es gibt weitere Unterschiede, die beim Kalzit besprochen werden.)

Zuletzt noch einmal besonders kräftige perthitische Entmischungen. Das

Mineral ist natürlich ein Kalifeldspat, denn seine perthitischen

Entmischungen sind immer sichtbar und nicht an Spaltflächen gebunden.

Außerdem sind diese Entmischungen niemals so gerade und dünn wie die

Zwillinge der Plagioklase. Sie zu verwechseln, wäre nur bei sehr

oberflächlicher Betrachtung möglich.

Alteration von Plagioklas

Alteration ist die

Zersetzung bzw. der Umbau von Mineralen bei hohem Druck und Temperaturen von

mehreren hundert Grad. Verantwortlich sind vor allem Wasser und CO2 im

überkritischen Zustand, die man dann als Fluide bezeichnet. Diese Fluide

greifen unter anderem Plagioklas an, der chemisch weniger stabil ist als

Alkalifeldspat. Manchmal beginnt diese Zersetzung schon bei der Abkühlung

des noch heißen, eben erstarrten Gesteins. Die Alteration der Plagioklase

beginnt mit einer schwachen Grünfärbung im Inneren der Kristalle. Mit

zunehmender Zersetzung vergrünen die Plagioklase komplett und verlieren dann

meist auch ihre polysynthetischen Verzwillingungen. Vergrünte Feldspäte sind

deshalb immer ein starkes Indiz für Plagioklas. Ursache für die Verfärbung

ist die Neubildung des Minerals Epidot.

Manche Plagioklase werden durch Alteration so stark zersetzt, dass sie kaum

noch zu erkennen sind. Im folgenden Bild ist der Kristall oben links ein

Plagioklas bzw. das, was davon noch übrig ist. Die Zersetzung fand bereits

innerhalb des Gesteins statt, der Plagioklas kam beim Zerteilen so zum

Vorschein.

Oben: Zersetzter

Plagioklas in Granit.

Unten: Vergrünte Plagioklase in einem Porphyr.

Alteration ist an hohe

Temperatur und hohen Druck gebunden und darf nicht mit Verwitterung

verwechselt werden, die bei normaler Temperatur und an der Erdoberfläche

stattfindet.

Plagioklase sind generell empfindlicher als Alkalifeldspäte. Das betrifft

Alteration ebenso wie Verwitterung. Plagioklase zersetzen sich auch auf der

Oberfläche von Gesteinen, die Wind und Wetter ausgesetzt sind, werden weiß

und können langfristig völlig verschwinden. Zurück bleiben dann nur Löcher

mit ihren Umrissen.

Um Gesteinsbeschreibungen

zu verstehen, sollten Sie die Gliederung der Plagioklasreihe kennen. Gemeint

sind die Begriffe: Albit, Oligoklas, Andesin,

Bytownit, Labradorit und Anorthit. Sie wurden in der

Vergangenheit benutzt, um den Gehalt der Plagioklase an Natrium bzw. Kalzium

zu beschreiben. Die Reihe beginnt mit dem Natriumplagioklas (Albit) und

endet mit dem kalziumbetonten Anorthit.

Heute werden diese Angaben in der Regel in Form tief gestellter

Prozentangaben zum Anorthitgehalt (An) gemacht:

-

Albit: Na[AlSi3O8] Anorthitgehalt von 0 bis 10 %. (An0-An10)

-

Oligoklas: Anorthitgehalt von 10 % bis 30 %. (An10-An30)

-

Andesin: Anorthitgehalt von 30 % bis 50 %. (An30-An50)

-

Labradorit: Anorthitgehalt von 50 % bis 70 % (An50-An70)

-

Bytownit: Anorthitgehalt von 70 % bis 90 % (An70-An90)

-

Anorthit: Ca[Al2Si2O8] Anorthitgehalt 90% bis 100 % (An90-An100)

Verwechseln Sie bitte den Plagioklas Anorthit nicht mit Anorthoklas (ein Feldspat-Mischkristall) oder Anorthosit, einem Gestein, das nur aus Plagioklas besteht.

Cleavelandit

Cleavelandit ist ein fast reiner Albit (Natriumfeldspat) mit einer blättrig-tafeligen Kristallausbildung. Ich zeige ihn hier nur der Vollständigkeit halber, denn er ist so selten, dass er bei der Gesteinsbestimmung keine Rolle spielt.

Praktische Regeln zur Unterscheidung der Feldspäte

Feldspäte sind die dominierenden Minerale in vielen Gesteinen. Fast alle hellen Minerale, sofern kein Quarz, sind Feldspäte. Zur Unterscheidung der beiden Typen helfen folgende Regeln. (Diese Regeln gelten sehr oft, aber es gibt Ausnahmen.)

-

Gibt es zwei Sorten Feldspäte und ist eine davon deutlich größer als die andere, dann sind die größeren die Alkalifeldspäte.

-

Gibt es zwei Feldspäte und ist einer davon bräunlich, rötlich oder von anderer kräftiger Farbe, dann ist das fast immer der Alkalifeldspat. Die Plagioklase in diesen Gesteinen sind meist weiß oder blass-gelblich oder transparent.

-

In seltenen Fällen kann Plagioklas rotbraun sein. Auch dann sind die Alkalifeldspäte größer und haben meist eine hell rötliche bis blass fleischfarbene Tönung. (Das gilt vor allem für Geschiebe aus Skandinavien.)

-

In Gesteinen mit nur einem Feldspat handelt es sich um Alkalifeldspat, wenn er braun, rötlich oder fleischfarben aussieht.

-

Sind die Feldspäte weiß, muss genau kontrolliert werden, ob es einen oder zwei Feldspäte gibt. Findet man zwei, kann es sich um Granit oder Granodiorit handeln, dann ist immer auch Quarz vorhanden.

-

Bei nur einem Feldspat (weiß oder transparent), wird der in einem schwarz-weißen Gestein sehr wahrscheinlich Plagioklas sein, unabhängig vom Quarzgehalt.

-

Ebenso kann man Plagioklase erwarten, wenn einheitlich weiße oder schwach grünliche Einsprenglinge in einer dunklen Grundmasse stecken.

-

Auf angewitterten Oberflächen werden die leichter verwitternden Plagioklase nach einiger Zeit weiß und fehlen später ganz. Alkalifeldspäte verwittern viel langsamer als Plagioklase.

-

Alteration färbt Plagioklase grünlich, beginnend im Inneren der Kristalle.

-

Es gibt keine lackschwarzen oder silbrig glänzenden Feldspäte.

Die folgenden Beispiele

illustrieren einige dieser Regeln.

(Vergrößerung ohne Beschriftung)

Die Bilder (oben und

unten) zeigen grobkörnige Granite. In beiden ist der Alkalifeldspat braun

oder rötlich, während die Plagioklase hell oder fast weiß aussehen. So sehen

viele magmatische Gesteine aus: Größere Alkalifeldspäte mit kräftigen

Farben, daneben kleinere Plagioklase, die blasser gefärbt sind.

(Regel 1 und

2)

Quarz ist grau oder auch blau.

Im Glazialgeschiebe findet

man vereinzelt Gesteine mit rotbraunem Plagioklas. Ich zeige Ihnen zwei der

häufigeren Vertreter. Das ist zum einen der Kökar-Rapakiwi aus dem Südosten

der Ålandinseln:

(Vergrößerung ohne Beschriftung)

Unten ein Lemland-Granit, der ebenfalls von Åland kommt und südlich der Hauptinsel ansteht. (Afs

= Alkalifeldspat, PL = Plagioklas)

(Vergrößerung ohne Beschriftung)

Unten: Beispiele für

Gesteine, die nur einen Feldspat enthalten.

Der Granit links besteht nur aus blassrötlichem Alkalifeldspat und Quarz.

Der Gabbro rechts sieht, wie alle Gabbros, schwarz-weiß aus und enthält als

einzigen Feldspat hellen Plagioklas.

Gesteine, die Plagioklas als einzigen Feldspat enthalten, sind praktisch

immer schwarz-weiß (Regel 5). Dazu noch zwei Beispiele:

Das gleichkörnige Gestein links ist ein Diorit, der im Norden der Insel

Föglö (Åland) ansteht. Als loser Stein gefunden, wäre er nicht sicher von

einem Gabbro zu unterscheiden, denn dazu müsste man den genauen

Kalziumgehalt der Plagioklase kennen. Das geht nicht von Hand, dazu braucht

man ein Labor.

Zur Unterscheidung von Gabbro und Diorit kann man sich als Hilfe merken,

dass Diorite tendenziell heller als Gabbros sind. Außerdem ist das dunkle

Mineral in Gabbros Pyroxen, während in Dioriten viel eher Biotit oder

Amphibol vorkommen. Beides sind Indizien, nicht mehr.

Das Bild rechts oben zeigt einen der vielen Diabase (= Dolerite) aus dem

nordischen Geschiebe. Das sind immer Gesteine mit Plagioklaskristallen in

einer dunklen, feinkörnigen Grundmasse. Beachten Sie die schwache

Grünfärbung des ganzen Steins. Das ist ein Zeichen für leichte Alteration.

Die Regel, dass

plagioklasbetonte Gesteine schwarz-weiß aussehen, erlaubt nicht den

Umkehrschluss, dass alles, was wie Salz und Pfeffer aussieht, automatisch

nur Plagioklas enthält. Es gibt durchaus weißen Alkalifeldspat und damit

auch sehr helle Granite. Der gleichkörnige Greifenstein-Granit aus Sachsen

oder der grob porphyrische Falkenberg-Granit aus Oberfranken sind Beispiele

dafür.

An der präzisen Bestimmung

der Feldspäte führt deshalb kein Weg vorbei. Das kann in Einzelfällen mühsam

sein und manchmal kommt man als Amateur dabei an seine Grenzen. Wenn die

Feldspäte nicht sicher bestimmbar sind, ist es besser, den Namen offen zu

lassen, als sich vorschnell festzulegen.