Dieser Abschnitt besteht aus drei Teilen:

1. Die Geschichte des skandinavischen Grundgebirges (hier unterhalb)

2. Geologische Karten (Seite 2)

3. Exkursionsbeschreibungen und Bildern aus dem Norden. (Seite 3)

1. Die Geschichte des skandinavischen Grundsgebirges:

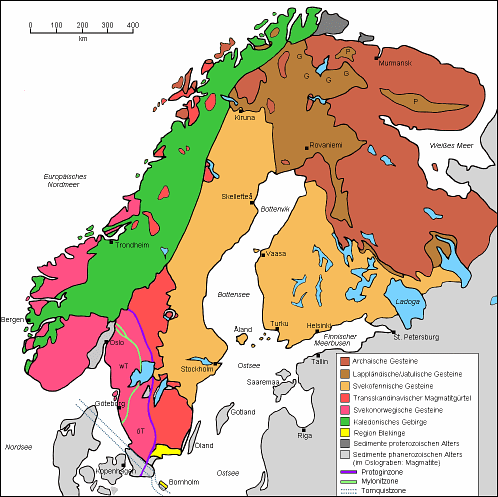

(Karte neu gezeichnet nach: National Atlas of Swe2den: Geology, 1994, ed. U. Arnberg / C. Freden.) Alle Karten hier lassen sich vergrößern.

Die wichtigsten Strukturen im Baltischen Schild:

Das Grundgebirge im Norden, das die Länder Norwegen, Schweden und Finnland bildet, ist der westliche Teil einer ausgedehnten kontinentalen Platte, die sich bis zum Ural und in die Ukraine erstreckt. Sie wird als "Fennoskandia" bezeichnet. Der Teil, der die Hauptfläche von Schweden, Finnland und Norwegen bildet, wird als "Baltischer Schild" bezeichnet. Das Kaledonische Gebirge (oben in grün) liegt auf dem Baltischen Schild auf und wird meist separat vom Baltischen Schild betrachtet.

Wenn das Wort Grundgebirge verwendet wird, so ist das in geologischer Hinsicht zu verstehen: das Gestein, das die Basis des Kontinents darstellt - unterhalb aller Sedimente. "Grundgebirge" heißt nicht notwendig, daß Berge in der Landschaft stehen. Im Gegenteil: es ist über weite Strecken eingeebnet.

Der Baltische Schild ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes.

• Er ist - auch in geologischen Maßstäben gemessen - sehr alt und hat eine recht bewegte Geschichte hinter sich.

• Er ist seit langer Zeit Abtragungsgebiet, das heißt, es sind dort Gesteine aufgeschlossen, die ursprünglich in etlichen Kilometern Tiefe entstanden sind.

• Es handelt sich um die größte zusammenhängende Fläche von magmatischen und metamorphen Gesteinen in Europa und - besonders schön:

• Nirgendwo ist der Zugang zum Grundgebirge über weite Strecken so leicht.

Ein Blick auf die geologische Karte zeigt eine Fülle von Gesteinen. Gleichzeitig sind erkennbare Areale vorhanden, in denen verwandte bzw. gleich alte Gesteine anstehen. Die dazu gehörende Geschichte möchte ich hier in den Grundzügen schildern:

Der Baltische Schild hat klein angefangen und ist gewachsen. Die ältesten Gebiete liegen im Norden auf der Halbinsel Kola. Die dortigen Gesteine, überwiegend Gneise, sind zwischen 2,5 und 3,5 Milliarden Jahre (= Ga) alt. Von dort ausgehend setzte ein Wachstum des kontinentalen „Keimes" in südwestlicher Richtung ein. Damit ist gemeint, daß der Kontinent durch Kollisionen mit anderen Lithosphärenplatten wuchs. Seine Fläche nahm durch Anlagerung von kontinentaler Kruste zu. Dieses Wachstum spielte sich hauptsächlich am südwestlichen Rand ab. Folgerichtig sinkt das Alter der Gesteine im Baltischen Schild von Nord nach Süd.

Der Motor für das Wachstum von Kontinenten ist die Plattentektonik. Die Gesteinskruste der Erde besteht aus vielen Teilstücken („Platten“), die sich bewegen. Dabei kommt es immer wieder zu Kollisionen solcher Krustenstücke, was zur Bildung von Gebirgen führt. Ein aktuelles Beispiel ist die Auffaltung des Himalajas (Indien drückt nordwärts gegen Eurasien) oder auch die Alpenbildung, die durch die ebenfalls nordwärts driftende afrikanische Platte angetrieben wird. Dieser Prozeß hat sich bei der Entstehung des skandinavischen Grundgebirges mehrfach abgespielt. Die Spuren dieser Gebirgsbildungen und der dabei entstandenen Gesteine sind heute noch sichtbar und prägen die Landschaften von Schweden, Finnland und Norwegen.

Die Erosion hat allerdings in den seither verstrichenen Zeiträumen ganze Arbeit geleistet. Von mehreren Gebirgen, die nacheinander entstanden, ist nur noch das jüngste, das Kaledonische Gebirge, als Berglandschaft vorhanden. Alles andere ist weg. Verwittert und eingeebnet. Die Schätzungen über die Höhe der abgetragenen Gesteinskruste schwanken, jedoch scheint ein Wert von 10 Kilometern (!) eher die Untergrenze zu sein. Möglicherweise fehlt noch mehr. Wenn Sie in Skandinavien auf den vom Eis polierten Gesteinen spazierengehen, laufen Sie inmitten uralter, abgetragener Gebirge herum. Die Verkehrsflugzeuge über Ihnen fliegen da, wo einst die Gipfel waren.

Die Gletscher der letzten Eiszeiten haben aber nur einen sehr kleinen Beitrag zur Einebnung geleistet. Der größte Abtrag fand durch Wind und Wetter in den unglaublich langen Zeiträumen statt, die seit der Bildung Skandinaviens vergangen sind.

Beginnend im Norden finden wir die archaischen Gesteine. Sie sind auf der Karte in braun (hell und dunkel) gehalten. Ihr Alter liegt zwischen 2,5 und 3,2 Ga.

Es lassen sich dort mehrere Gebirgsbildungen nachweisen. Auf der Karte sind zwei Altersgruppen eingetragen.

Wegen der großen Entfernung zu Norddeutschland sind solche Gesteine bei uns im Geschiebe kaum vorhanden.

Die nächste Karte zeigt eine große Fläche mit gelber und roter Signatur, die den zentralen Teil des Baltischen Schildes einnimmt. Das sind die svekofennischen Gesteine.

„Svekofennisch" heißt: Schweden und Finnland betreffend. (Gelegentlich wird auch der Begriff "svekokarelisch" verwendet, meist mit der gleichen Bedeutung.) Gesteine aus dieser Altersgruppe sind im Geschiebe in großer Zahl vorhanden. Viele davon sind Gneise, also helle, quarz- und feldspatführende Gesteine mit deformierten Gefügen.

Die Svekofenniden bestehen zu großen Teilen aus metamorph überprägten vulkanischen und sedimentären Gesteinen sowie ausgedehnten Granitintrusionen. Alle diese Gesteine haben ein durchschnittliches Alter von 1,9 - 1,8 Mrd. Jahren. Die Metamorphose, bei der diese Gesteine geprägt wurden, fand überwiegend bei hohen Temperaturen und niedrigen Drücken statt. Das bedeutet, daß Hochdruckgesteine wie zum Beispiel Eklogite fast vollständig fehlen. Manche der svekofennischen Gesteine lassen trotz ihres Alters noch heute Einzelheiten der Bildung erkennen. So zeigt zum Beispiel das 1,9 Mrd. Jahre alte Västervik-Fleckengestein noch Reste sedimentärer Schichten. Ebenso eindrucksvoll sind die knapp 2 Mrd. Jahre alten Wellenrippeln im benachbarten Quarzit. (Siehe dazu auch den Exkursionsbericht 2007.)

Zwischen den metamorphen Gesteinen stecken diverse Granitplutone mit beträchtlichen Ausdehnungen. Der schwedische Revsund-Granit nimmt dabei allein eine Fläche von vielen hundert Quadratkilometern ein. Auf der anderen Seite der Ostsee, in Finnland, finden wir den Zentralfinnischen Granitoidkomplex. Auch diese Gesteine sind svekofennischen Ursprungs. Ihr Alter liegt ebenfalls zwischen 1,8 – 1,9 Ga.

Im Westen werden die Svekofenniden durch das aufliegende Kaledonische Gebirge bedeckt. (Auf der nächsten Karte blaßgrün.) Der Ostrand der Kaledoniden ist eine Erosionskante, die langsam nach Westen wandert. An einigen Stellen ist der Abtrag soweit vorangeschritten, daß das darunterliegende Grundgebirge schon wieder freiliegt. Solche "geologischen Fenster" sind die auf der nächsten Karte erkennbaren roten Flächen im Kaledonischen Gebirge. Die gesamte, von Nord nach Süd verlaufende Grundgebirgseinheit (rot) ist der bereits erwähnte "Transskandinavische Magmatitgürtel" (TMG).

Eine andere, nicht mehr gebräuchliche Bezeichnung ist:

"Transskandinavischer

Granit- und Porphyrgürtel".

Im Englischen wird das Gebiet „TIB“

genannt. ("Transscandinavian Igneous

Belt").

Eine andere, nicht mehr gebräuchliche Bezeichnung ist:

"Transskandinavischer

Granit- und Porphyrgürtel".

Im Englischen wird das Gebiet „TIB“

genannt. ("Transscandinavian Igneous

Belt").

Der Transskandinavische Magmatitgürtel (TIB) ist das Ergebnis lang andauernder Subduktionsvorgänge, die bis heute nicht in allen Details geklärt sind. Die Gesteine werden nach ihren Entstehungsaltern zusammengefaßt, wobei generell zwei Altersgruppen unterschieden werden. Sie werden in der (englischsprachigen) Literatur als TIB 1 und TIB 2 bezeichnet. Die unter TIB 1 zusammengefaßten sind die älteren Gesteine mit einem Bildungsintervall von etwa 1,81 – 1,76 Ga. (= Milliarden Jahre). Die Gruppe TIB 2 ist etwas jünger und entstand etwa im Zeitraum 1,72 – 1,65 Ga. vor heute. Gelegentlich wird die Gruppe TIB 2 noch unterteilt in TIB 2 und TIB 3. Auch wurde eine Gruppe TIB 0 mit einer Entstehungszeit 1,86 – 1,83 Ga. vorgeschlagen. Die Einzelheiten dieser Konzepte sprengen jedoch den Rahmen dieser Übersicht hier.

Die zweite Grenze des svekofennischen Gebietes zieht die Protoginzone (violette Linie). Diese Zone, früher auch als "Smaländer Erdnaht" bezeichnet, ist eine der bedeutendsten Störungen im skandinavischen Grundgebirge. Die Protoginzone ist eine bis zu 30 km breite Scherzone, die sehr tief reicht und am Westrand des Transskandinavischen Magmatitgürtels nach Norden verläuft.

Die Protoginzone wird als eine Bruchstruktur innerhalb einer kontinentalen Platte betrachtet. Sie ist keine Kollisionsnaht zwischen Lithosphärenplatten und durch einen bedeutenden vertikalen Versatz gekennzeichnet: Westlich der Protoginzone wurde die Erdkruste um mehrere Kilometer (!) angehoben. Die Zone ist nur unscharf begrenzt und im Gelände nicht auffällig. Die Landschaft ist überwiegend eben bis leicht hügelig. Erst der Blick auf die anstehenden Gesteine zeigt die durchgreifende Deformierung. Zusätzlich zur Foliation / Zerscherung im Handstück finden sich im Gelände ausgedehnte Kluftschare und Verwerfungen, die parallel zum Verlauf der Protoginzone orientiert sind. In Småland verläuft die Protoginzone fast exakt in Nord-Süd-Richtung. Von dort stammen unter anderem die Hyperite und einige Syenite (Vaggeryd-Syenit, Glimåkra-Syenit u. a.).

Die Gesteine beiderseits der Protoginzone sind miteinander verwandt. Sie haben vergleichbare chemische Zusammensetzungen, sind jedoch unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt gewesen. Überquert man die Protoginzone von Ost nach West, so zeigen die Gesteine auf wenigen Kilometern eine stark ansteigende Metamorphose. Während die Granite im TMG nur eine grünschieferfazielle Metamorphose erlebten, steigt der Metamorphosegrad wenige Kilometer westlich bis zur Hochdruck-Granulitfazies. Beispiele dafür sind die mafischen Granulite und Retroeklogite.

Diese Gesteine gehören bereits zum Südwestschwedischen Granulitgebiet. Das ist Teil einer weiteren großen Grundgebirgseinheit, nämlich der svekonorwegischen Provinz:

Die svekonorwegische

Gesteinsprovinz.

Die svekonorwegische

Gesteinsprovinz.Die svekonorwegische Gebirgsbildung fand vor etwa einer Milliarde Jahre statt. Sie prägte den Südwesten Schwedens und große Teile des norwegischen Grundgebirges. Dieses Areal ist auf der Karte oben in Rot gehalten. Der svekonorwegische Gebirgszug setzt sich jenseits des Atlantiks in Nordamerika fort und wird dort als "Grenville-Orogen" bezeichnet.

Der schwedischen Teil der svekonorwegischen Gesteinsprovinz wird als das "Südwestschwedisches Gneisgebiet" bezeichnet:

Dieses Südwestschwedische Gneisgebiet zerfällt in zwei Segmente. Einen östlichen Teil sowie den westlichen Teil. Die Trennlinie zwischen beiden Hälften bildet die Mylonitzone (grüne Linie). Wie der Name bereits andeutet, zeichnet sich dieser Streifen durch hochgradig deformierte Gesteine aus (Mylonit = Mahlstein).

Das östliche Segment des Südwestschwedischen Gneisgebietes (öT) ist gekennzeichnet durch das Auftreten von Gesteinen, die in Hochdruck-Granulitfazies geprägt wurden. Insbesondere im südlichen Teil wurden Versenkungstiefen von 30 - 40 km (= 10 - 12 kbar) erreicht. Aus diesem Grund wird der südliche Teil dieses Gebietes auch als "Südwestschwedisches Granulitgebiet" bezeichnet. Das Gebiet der Hochdruckmetamorphose erstreckt sich hauptsächlich südlich einer Linie Varberg - Südende Vätternsee. Diese Metamorphose fand unter „trockenen" Bedingungen statt, was besondere Gesteine zum Ergebnis hatte: Varberg Charnockit oder mafischer Granulit / Granatcoronit zum Beispiel. An einigen wenigen Stellen finden sich sogar Eklogite, die mit einem Metamorphosealter von knapp einer Milliarde Jahre die ältesten in Skandinavien sind. Die nächste Karte zeigt Südschweden mit dem Südwestschwedischen Granulitgebiet westlich der Protoginzone in besserer Auflösung.

Oben links auf der Karte ist in blaßgelb der Anfang des westlichen Segments des Südwestschwedischen Gneisgebietes zu sehen. Seine Entstehung gibt noch einige Rätsel auf. Nachdem man dort Zirkone mit einem Alter von 3,4 Milliarden Jahren gefunden wurden, liegt der Verdacht nahe, daß hier ein noch nicht näher bekanntes Stück einer sehr alten Lithosphärenplatte angeschweißt wurde. Die svekonorwegischen Gesteine setzen sich natürlich in Norwegen fort - insbesondere südlich und westlich des Kaledonischen Gebirges. Sie werden dort regional weiter gegliedert (Kongsberg-Region, Bamble-Region, Telemark-Region u. a.).

An dieser Stelle sei noch auf ein kleines, aber nicht unwichtiges Gebiet hingewiesen: Die Region Blekinge mit ihrer Fortsetzung auf Bornholm. Die Gesteine dort haben ein Alter von rund 1,45 Milliarden Jahren. Die dazugehörige Gebirgsbildung wird als "danopolonische Orogenese" bezeichnet. Auf der Karte ist diese Fläche in gelb dargestellt.

Im letzten Abschnitt wenden wir uns ganz nach Westen. Dort liegt das jüngste aller skandinavischen Gebirge, die Kaledoniden:

Das Kaledonische Gebirge ist jung genug, um noch richtige Berge zu bieten. Wenn Sie in Norwegen oder in Nordwestschweden Urlaub machen, betreten Sie kaledonische Gesteine. Das Gebirge erhielt seinen Namen nach der lateinischen Bezeichnung für Nordschottland: „Caledonia". Die Auffaltung des Kaledonischen Gebirges begann im Ordovizium und dauerte bis zum Untersilur. Bei der Kollision der Kontinentalplatten wurden die Gesteinspakte auf den unterliegenden Baltischen Schild aufgeschoben. Die dabei entstehenden Überschiebungsdecken wurden dabei zum Teil Hunderte Kilometer weit nach Osten verfrachtet und liegen heute verfaltet übereinander. Der Rand des Kaledonischen Gebirges ist eine Erosionskante und reichte früher weiter nach Osten. Jedoch trägt die Verwitterung auch diese Gebirge ab. Daher wandert der östliche Rand langsam nach Westen. Unten sehen Sie die heutige Lage des Kaledonischen Gebirges auf dem Baltischen Schild (grüne Fläche).

An seiner Entstehung waren drei kollidierende Lithosphärenplatten beteiligt: Laurentia (heute: Nordamerika und Grönland), Baltika (heute: Baltischer Schild) und Avalonia (heute: in Teilen England und Irland). Das entstandene Gebirge hatte eine gewaltige Ausdehnung. Die nächste Kartenskizze zeigt die ursprüngliche Ausdehnung des kaledonischen Gebirges - vor der Öffnung des Atlantiks.

(Ausschnitt aus: National Atlas of Sweden: „Geology“)

(Ausschnitt aus: National Atlas of Sweden: „Geology“)Die Trennung Amerikas und Europas hat dieses Gebirge inzwischen in weit voneinander entfernte Fragmente zerteilt. Kaledonische Gesteine befinden sich heute einerseits an der Ostküste Nordamerikas (die Appalachen) und in Neufundland. Die Fortsetzung östlich des Atlantiks bildet Norwegen, die Ostküste Grönlands, Spitzbergen, England und Irland. Europas Geologie wurde durch diese Kollision dreier Kontinentalplatten grundlegend gestaltet.

Die jüngste geologische Struktur Skandinaviens liegt ganz im Süden.

Es handelt sich um eine Bruchzone, die aus Nordjütland kommend durch Schonen verläuft und sich bis nach Weißrußland fortsetzt. Sie ist auf der Karte als doppelte Punktlinie eingetragen und trägt den Namen „Sorgenfrei-Tornquist-Zone" (südöstlich von Bornholm heißt sie dann: „Tesseyre-Tornquist-Zone"). An diesem Abbruch, der im Karbon / Perm entstand, sinkt das Grundgebirge mehrere Kilometer tief ab und wird durch Sedimente jüngeren Alters überdeckt. Die Tornquist-Linie bildet den Südwestrand des Baltischen Schildes.

Die Insel Bornholm liegt direkt an diesem gestaffelten Bruchrand. Ein solch isolierter Grundgebirgsrest wird auch als "Horst" bezeichnet.

Gesteine aus diesem jüngsten Teil des Baltischen Schildes sind zum Beispiel die Schonenbasalte, die Nord-West-Dolerite oder die Kullaite.

Aktuelles:

Auch wenn die Geschichte des Baltischen Schildes in tiefer Vergangenheit beginnt, ist sie keineswegs abgeschlossen. Ein unerwartet kräftiges Zeichen für die andauernde geologische Entwicklung lieferte das Erdbeben vom 16. Dezember 2008. Das Epizentrum lag etwa 30 km östlich von Malmö, also mitten in der Tornquist-Zone. Die Erschütterungen waren bis nach Norddeutschland spürbar. Einige Meldungen darüber finden Sie hier:

- Landesamt für Geologie in Mecklenburg/Vorpommern

- "Welt online"

- Dagens Nyheter (schwedisch)

- Sydsvenskan (schwedisch) (Auf der DVD sind diese drei Links nur dann benutzbar, wenn gleichzeitig eine Internetverbindung besteht. Aus Gründen des Urheberrechts kann ich Ihnen die entsprechenden Seiten nicht als gespeicherte Dateien anbieten.)

Die Mutmaßungen über die Ursachen reichen von Folgen der nacheiszeitlichen Landhebung bis zu Fernwirkungen der Auffaltung der Alpen. Letzteres ist keineswegs abstrus, trotz der Entfernung zu den Alpen. Ganz Europa wird in den nächsten Millionen Jahren im Schraubstock zwischen der nordwärts schiebenden afrikanischen Platte und dem Baltischen Schild überformt und grundlegend umgestaltet werden. Das ist ein Prozeß, der längst im Gange ist - allein seine Langsamkeit macht ihn für uns wenig relevant.

Weitere geologische Karten von Skandinavien finden Sie auf der nächsten Seite.

Verwendete Literatur:

- National Atlas of Sweden: „Geology“, Herausgeber: Curt Freden, SGU, Schweden, 1994

- Karin Högdahl, Ulf B. Andersson and Olav Eklund: The Transscandinavian Igneous Belt (TIB) in Sweden: a review of its character and evolution. Geological Survey of Finland, Espoo 2004

- R. Vinx: Petrographische Exkursion Mittelschweden / Åland, 2006

- R. Vinx: Petrographische Exkursion Südschweden 2001 (unveröffentlichte Exkursionsunterlagen)