| |

Dieses Gestein kommt aus dem hohen Norden Schwedens.

Der Sorsele-Granit ist nach der gleichnamigen Stadt benannt, die

westlich von Arvidsjaur liegt.

Die meisten der hier gezeigten Proben stammen von Herrn Kleis aus Steenwijk (NL).

Er hat sie südöstlich von Sorsele in der Nähe der Ortschaft Holmfors

als Nahgeschiebe gefunden. Das Anstehende dieses Granits beginnt etwas

weiter nordwestlich.

Sie finden dazu rechts zwei Karten. Die obere zeigt die Lage des

Sorsele-Granits innerhalb Skandinaviens, die untere einen Ausschnitt aus der

großen geologischen Karte.

Der Sorsele-Granit hat ein Alter von knapp 1,8 Milliarden Jahren und

gehört trotz seiner nördlichen Lage zum

Transskandinavischen

Magmatitgürtel (TMG).

Dieser Gürtel beginnt im Süden Schwedens und erstreckt sich durch

Småland, Värmland und Dalarna bis in den hohen Norden. Er wird jedoch im

Nordwesten von Dalarna vom aufliegenden

Kaledonischen Gebirge verdeckt.

Inzwischen hat die Erosion die Kaledoniden zum Teil abgetragen und das unterliegende Grundgebirge, der eigentliche Baltische

Schild, wird wieder sichtbar.

Ein solches geologisches Fenster ist es, aus dem der

Sorsele-Granit stammt. Er wird im Süden, Osten und Norden von

älteren, svekofennischen Gesteinen begrenzt. Im Westen liegen

die Kaledoniden auf dem Sorsele-Granit.

Beschreibung:

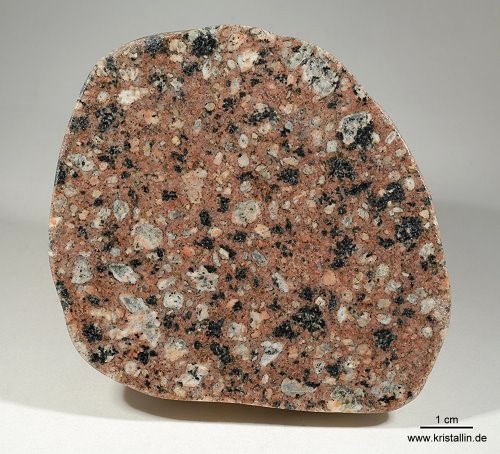

Das Gestein

ist ein undeformierter, graubrauner bis braunrötlicher, porphyrischer

Granit.

Die Feldspateinsprenglinge befinden sich in einer feinkörnigen

Grundmasse und sind meist unter einem Zentimeter klein. Sie sind von beiger bis fleischfarbener

sowie fleckig-grauer Tönung.

Die Grundmasse ist fleckig braun gefärbt,

und etwas dunkler als die Einsprenglinge.

Sorsele-Granit. Nahgeschiebe, südöstlich von Sorsele. Polierter Schnitt

Die braun bis blaßbeige gefärbten Einsprenglinge sind die

Alkalifeldspäte. Die Plagioklase sind graufleckig, teilweise hellgrau

zoniert und enthalten schwach grünliche Kerne, was sehr wahrscheinlich

auf Alteration zurückzuführen ist.

Hin und

wieder finden sich Alkalifeldspäte, die von Plagioklas umwachsen sind.

Beide Feldspäte sind zum Teil idiomorph, die Plagioklase tendenziell

etwas mehr. Bei einigen Plagioklasen finden sich rhombenförmige

Umrisse. Sehr vereinzelt zeigt sich das auch bei einigen

Alkalifeldspäten.

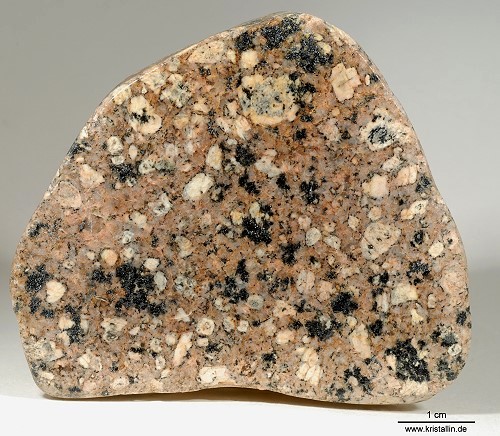

Im nächsten Bild sind die rhombenförmigen Plagioklase zu sehen. Es

handelt sich um die grau gefleckten

Einsprenglinge links und unterhalb der Bildmitte.

Der Quarz im Sorsele-Granit ist hellgrau bis braungrau, wenig auffällig und nur in mäßiger Menge

vorhanden.

Es gibt zwei gut erkennbare Generationen von Quarz, was zwar

nicht alltäglich ist, aber immer wieder vorkommt. Das Gefüge zeigt damit

eine gewisse Nähe zu porphyrischen Rapakiwis. Der Sorsele-Granit wird

aber in der geologischen Literatur nicht als Rapakiwi geführt.

Die größeren Quarze sind unregelmäßig zerlappt bzw. korrodiert, ihre

Größe liegt bei etwa 2 - 3 mm. Der mengenmäßig meiste Quarz dürfte in den

wesentlich kleineren, kantig bis unregelmäßig geformten Quarzkörnern

stecken, die sich in Gruppen oder einzeln verteilt in der Grundmasse

zwischen dem Alkalifeldspat befinden. Lokal bilden Alkalifeldspat und

Quarz schöne graphische Verwachsungen.

Im nächsten Ausschnitt sehen Sie beide Quarzgenerationen. Die kleinen

Quarze sind jedoch so winzig, daß sie nur in der Vergrößerung zu

erkennen sind. Sie finden sie vor allem ganz rechts oben im Bild. (Einige der Quarze

sind mit einem Pfeil markiert)

Das Stück, aus dem dieser Bildausschnitt stammt, sieht im Ganzen so aus (unten):

Das dunkle

Mineral ist aus meinem Probenmaterial nicht sicher zu bestimmen. Sehr

wahrscheinlich besteht ein erheblicher Teil der vielen, unscharf

begrenzten, schwarzen Butzen aus Amphibol. Biotit wird vermutlich aber

auch beteiligt sein.

In größeren Ansammlungen dunkler Minerale kommt zusätzlich Magnetit vor.

Interessant sind die schmalen dunklen Säume um die

Feldspäte. Unter der Lupe erkennt man feine schwarze Nadeln, die

parallel zur Kontur der Alkalifeldspäte und der Plagioklase auf der

Außenseite dieser Kristalle angelagert sind und deren Umrisse betonen.

In den beiden Detailbildern oben ist das deutlich zu erkennen.

Einige der Nahgeschiebe sind von deutlich dunklerer Farbe. Auch die

nächsten drei Bilder

zeigen Proben von Herrn Kleis, die aus Nordschweden stammen.

Fotos: de Jong.

Dazu noch eine braune Form.

Es ist gut möglich, daß dieser

Granit als Leitgeschiebe geeignet ist. Sein Gefüge zeigt interessante

Einzelheiten wie zum Beispiel die graugrünlichen, teilweise rhombenförmigen Plagioklase.

Herr Kleis betont aber, daß diese besonders geformten Feldspäte

nicht in allen Handstücken enthalten sind.

Trotz des sehr weit im Norden liegenden Herkunftsgebietes sind von

diesem Gestein bereits Geschiebe gefunden worden. Einige Beispiele

finden Sie hier:

Geschiebe von Sorsele-Granit. Gefunden in Damsdorf (Schleswig-Holstein)

von H. Nipperus.

Das nächste Stück stammt von der Insel Als in Dänemark. Es wurde von A. P. Schuddebeurs

und J. G. Zandstra

gefunden.

Zuletzt noch ein Exemplar, das J. A. de Jong in Nijbeets (NL) fand.

Ein herzlicher Dank geht an Herrn Kleis und Herrn de Jong für die

überlassenen Proben und Bilder.

Sobald es möglich ist, werde ich diese Abbildungen hier um Handstücke

direkt aus dem Anstehenden des Sorsele-Granits ergänzen. Wahrscheinlich

zeigen sich dann noch weitere Varianten.

Zusammenfassung:

Der

Sorsele-Granit stammt aus einem weit in Schwedens Norden gelegenen

Granitmassiv und gehört zum Transskandinavischen Magmatitgürtel.

Die gezeigten Proben haben ein porphyrisches Gefüge von braungrauer

Farbe, das je nach Gehalt an dunklen Mineralen hell oder auch dunkel

getönt sein kann.

Die Größe der Feldspäte liegt überwiegend bei höchstens einem Zentimeter,

vereinzelt kommen größere Einsprenglinge vor. Auf den Außenseiten

vieler

Feldspäte sind feinste dunkle Nadeln angelagert, die zu einer schwarzen

Einrahmung der Kristalle führen.

Einige der Plagioklase zeigen rhombenförmige Umrisse. Quarz ist nur in

mäßiger Menge vorhanden. Es gibt neben Quarzen, die um 1 bis 2 mm groß

sind, noch deutlich kleinere, die graphische Verwachsungen mit dem

Kalifeldspat bilden.

In Ansammlungen dunkler Minerale findet sich Magnetit.

|

|