Kristallin.de > Gesteine aus Schweden > Siljan-Granit

Siljan-Granit

Zusammenfassung: Siljangranit stammt als Leitgeschiebe aus der Region um den Siljansee in Mittelschweden (Dalarna) und kommt meist als gleichkörniges, quarzreiches Gestein mit roten und gelblichen Feldspäten vor. Allerdings gibt es sehr ähnliche Granite im südlicher gelegenen Småland, so dass bei der Bestimmung von Geschieben eine genaue Prüfung nötig ist. Insbesondere muss auf Deformationen geachtet werden, die in den als Leitgeschiebe tauglichen Varianten der Siljan-Granite nicht vorkommen. Dazu zwei Beispiele:

Damit ist der Siljan-Granit ein anspruchsvolles Leitgeschiebe, das sich nicht auf rote und gelbe Feldspäte in einem gleichkörnigen Gefüge reduziert. Einzelheiten finden sie im folgenden Gastbeitrag von Marc Torbohm aus Berlin.

Alle Bilder dieser Beschreibung in der

Siljan-Granit und Doppelgänger im nördlichen Småland

Inhalt

1. Siljan-Granite als Leitgeschiebe?

Der Siljan-Granit galt bisher als ausgezeichnetes und leicht erkennbares Leitgeschiebe. Es gibt jedoch ähnliche Granite im nördlichen Småland mit weitgehend übereinstimmenden Merkmalen, denen bisher zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Dieser Artikel gibt eine möglichst umfassende und genaue Beschreibung des Siljan-Granits nach derzeitigem Kenntnisstand. Die Doppelgänger aus Småland werden vorgestellt und kommentiert. Zuletzt wird eine vergleichende Betrachtung von einigen Geschiebefunden vorgenommen. Da bis heute zu wenige Anstehendproben des Siljan-Granits vorliegen, ist die Bestimmung von Geschieben nach wie vor mit Unsicherheiten behaftet.

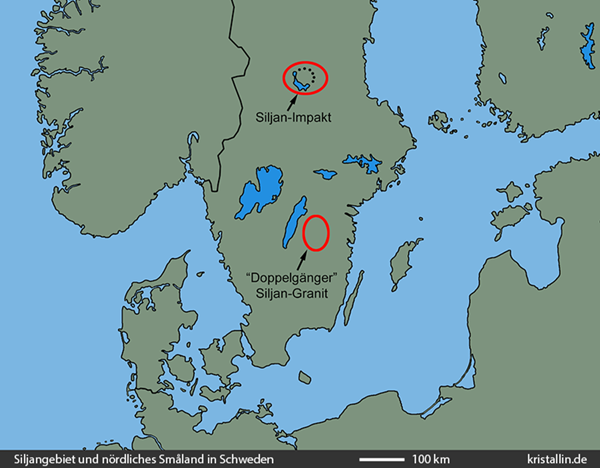

2. Herkunft des Siljan-Granits

Das ausgedehnte Vorkommen der etwa 1,8 - 1,7 Ga alten Dala-Granitoide in Mittelschweden umfasst drei Haupttypen: Järna-, Garberg- und Siljan-Granit. Die beiden letztgenannten sind sog. primitive anorogene Granite, entstanden also zeitlich außerhalb einer Gebirgsbildungsphase und sind von entsprechenden Deformationen frei (Högdahl et al 2004). Teile des Siljan-Granits wurden allerdings durch den Impakt eines Meteoriten im Silur beeinflusst. Zeugnis dieses Ereignisses ist die kreisförmige, etwa 65 km durchmessende Anordnung von Seen um den Zentralbereich des Impakts. Als Leitgeschiebe geeignete Varianten sind nicht von einer Impaktmetamorphose betroffen und machen nur einen kleinen Teil der übrigen, undeformierten Siljan-Granite aus.

3. Beschreibung des Siljan-Granits

Die Beschreibungen weichen in der Geschiebeliteratur (Hesemann 1975, Zandstra 1988, Smed/Ehlers 2002 und Vinx 2016) etwas voneinander ab. Dies betrifft die Farbe des Alkalifeldspats, Form und Farbe der Quarze und die Ausbildung der dunklen Minerale. Hilfreicher sind die Angaben in Smed/Ehlers 2002 und Vinx 2016, die sich (laut pers. Mitteilung) auf zahlreiche Beobachtungen im Gelände und gesammelte Anstehendproben stützen.

Der leitgeschiebetaugliche Siljan-Granit ist ein mittel- bis grob- sowie gleichkörniges Gestein mit einem kontrastreichen Gefüge, klaren Farben, scharfen Korngrenzen und einem geringen Anteil dunkler Minerale. Die Mineralbestandteile im Einzelnen sind:

- Alkalifeldspat (Anteil ca. 50 Vol.%): rot, seltener hell ziegelrot. Wenige größere rote Feldspäte können einen vollständigen oder unvollständigen Saum aus gelbem oder weißem Plagioklas aufweisen.

- Plagioklas (ca. 20%): gelblich-weiß bis gelb, vereinzelt auch grüne Plagioklase mit hellerem Rand. Alkalifeldspat und Plagioklas neigen zur Idiomorphie.

- Quarz (ca. 30-35%): grau, zuweilen violett, selten schwach hellblau. 2-5 mm große idiomorphe oder regelmäßig abgerundete Körner neben kleinen Individuen. Einzelne isolierte Quarzkörner können auch größer sein. Insgesamt besitzen die Quarze eine Tendenz zur Ausbildung idiomorpher Umrisse.

- Biotit: in kleinen Nestern konzentrierte, wenige Millimeter große Plättchen oder schwarzgelbe bis schwarzgrüne Aggregate.

- Als Nebengemengteile können Titanit, Hornblende und Fluorit auftreten.

Bei der Bestimmung sollten die Minerale Quarz und Biotit sorgfältig gemustert werden. Die ähnlichen Granite im nördlichen Småland weisen immer eine gewisse interne Deformation auf, die im Siljan-Granit fehlt. Die Doppelgänger werden von Zandstra und Smed zwar erwähnt, beide geben aber unbefriedigende Hinweise zur Unterscheidung. Folgende Hinweise stammen von R. Vinx (pers. Mitteilung):

„Die Quarz-Bruchflächen im Siljan-Granit sehen unter der Lupe oder besser unter dem Stereomikroskop sauber muschelig aus, die Quarze sind transparent (Abb. 2). Wenn sie zu rauem Bruch tendieren oder sogar intern granuliert („zuckerkörnig“) sind, kann es sich auch um Småland-Granite handeln. Ähnliches gilt für den Biotit. Im Siljan-Granit sollten die Plättchen nicht gebogen sein. In Småland-Graniten lässt sich u. U. die Biegung vieler Biotite oder auch ihre Anhäufung in kleinen Ketten und Massen erkennen.“

Abbildung 2 illustriert die muscheligen Bruchflächen der transparenten Quarzkörner. Die Farben der Feldspäte weichen von der obigen Beschreibung des Leitgeschiebes ab.

Für eine Bestimmung des Siljan-Granits benötigt man möglichst eine Bruchfläche. Auf abgerollten Geschieben mit angeschlagenen Quarzen sind die genannten Eigenschaften schlecht oder gar nicht zu erkennen. Gibt es keine Bruchfläche, kann man notfalls an tiefer sitzenden Quarzen auf der Außenseite des Geschiebes versuchen zu beurteilen, ob überwiegend einzelne, individuelle Quarzkörner (Siljan-Granit) oder eher zusammenhängende, xenomorphe Quarzmassen (Småland-Granite) vorliegen.

4. Anstehendproben des Siljan-Granits

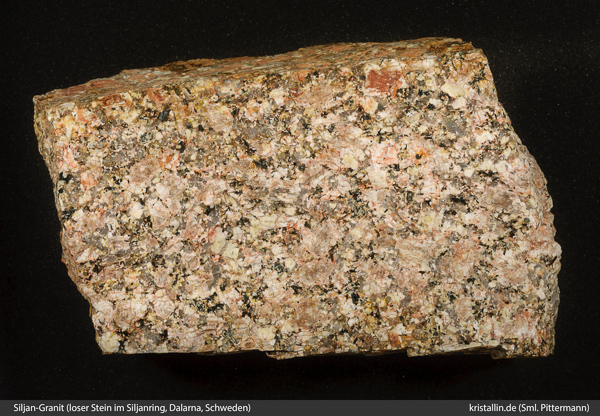

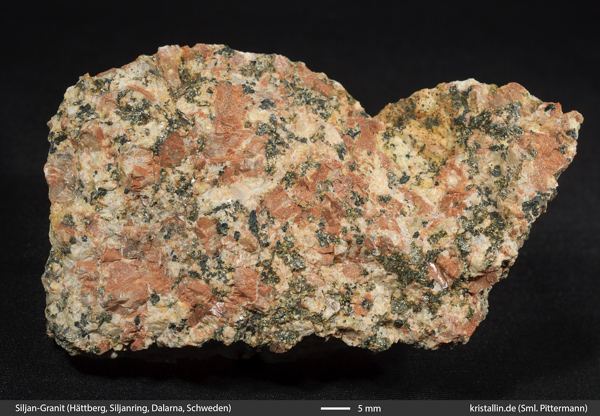

Es folgen einige Bilder von Anstehendproben aus dem Siljan-Gebiet, die möglichst viele Merkmale des Leitgeschiebes besitzen. Sie geben einen Einblick in die Variabilität des Siljan-Granits und können beim Abgleich mit den Småland-Graniten nützlich sein. Für eine wirklich befriedigende Beschreibung wären allerdings weitere Proben aus dem Siljangebiet wünschenswert.

Sechseckige Formen des Biotits sind hier nicht zu erkennen, aber als dunkles Mineral kommen zusätzlich schwarze, längliche und stängelige Aggregate von Hornblende/Amphibol vor, die nach bisherigen Beobachtungen in den bunten Småland-Graniten fehlen.

Die Probe ist ein loser Stein aus dem Siljan-Ring; Lokalität 9.

In der Abb. 4 ist vor allem der hellgraue und nur leicht trübe Quarz interessant, der einzelne kleine Körner und Ansammlungen bildet, aber keine besondere Tendenz zur Eigengestaltlichkeit besitzt. Einige Quarze scheinen zudem randliche magmatische Korrosionserscheinungen aufzuweisen, erkennbar an den kleinen, hellen „Feldspatfischchen“.

Die zweite Probe ist ein loser Stein aus dem Siljan-Gebiet (Lokalität 10) mit rotem Alkalifeldspat, gelblich-weißem Plagioklas und nicht gerade wenig dunklen Mineralen. Quarz ist nur in geringer Menge vorhanden, sodass dieses Gestein von der Zusammensetzung her kein Granit, sondern eher ein Quarz-Monzonit ist.

Abb. 6: Detailbild der trockenen Bruchfläche: Die wenigen erkennbaren Quarzkörner sind klar begrenzt und transparent.

Der helle Granit in Abb. 7 mit teilweise orange pigmentierten Feldspäten zeigt eine schöne Ausbildung der rauchgrauen, individuellen Quarzkörner. Manche von ihnen sind idiomorph und besitzen sechseckige Umrisse. Gleiche Probe wie in Abb. 2 von der Lokalität 8. Das Gestein von dieser Lokalität wird von einigen Geologen auch als Järna-Granit bezeichnet.

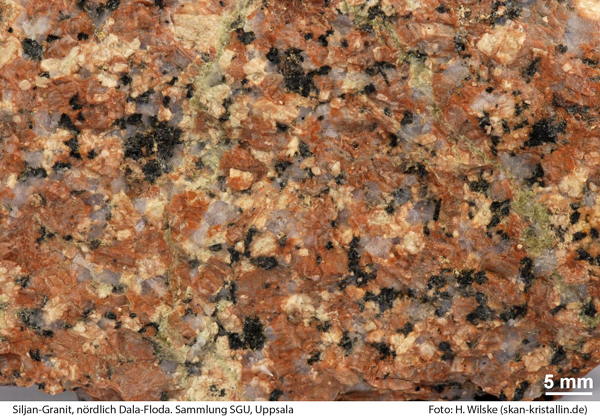

© Sveriges geologiska undersökning; Foto: H. Wilske (skan-kristallin.de)

Die dritte und letzte Probe kommt den Beschreibungen des Leitgeschiebes näher. Es ist ein gleichkörniger Granit mit klaren Korngrenzen und weitgehend gleichmäßiger Verteilung der Minerale. Der gelbe Plagioklas ist etwas kleiner als der rote Feldspat. Ungewöhnlich ist die bläulich-trübe Tönung des Quarzes, die laut Beschreibung nur gelegentlich auftreten soll. Quarz besitzt weder eine besondere Tendenz zur Eigengestaltlichkeit, noch bildet er größere Anhäufungen wie in den Småland-Graniten. Die Probe stammt aus dem Gebiet nördlich von Dala-Floda; P. Kresten leg.; Sgl. SGU Uppsala 1987, © Sveriges geologiska undersökning.[1]

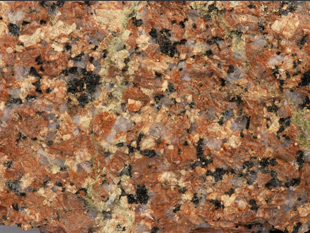

5. Bunte Monzogranite aus dem nördlichen Småland

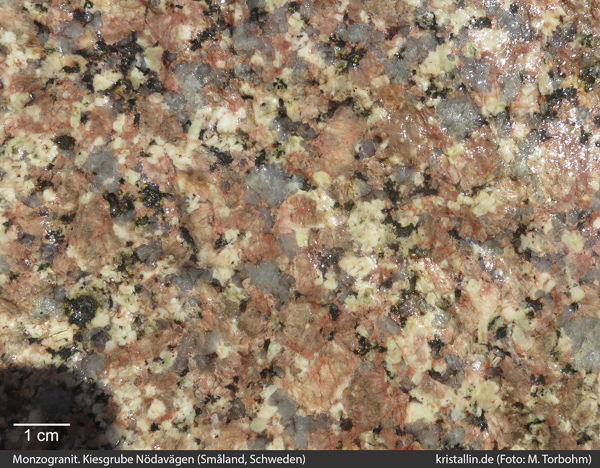

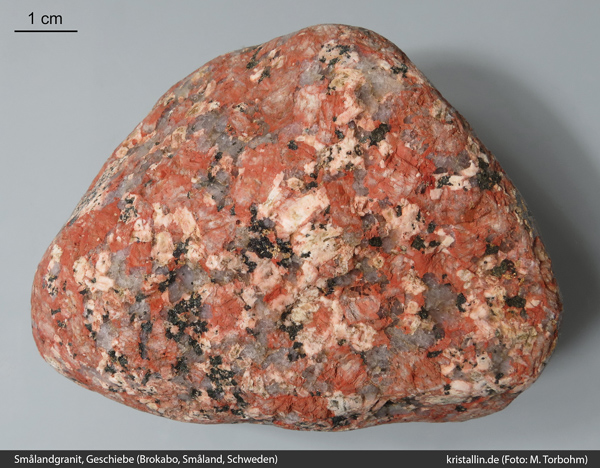

Im Gebiet nördlich von Eksjö im nördlichen Småland gibt es Granite, die mit dem Siljan-Granit verwechselbar sind. Es handelt sich um gleichkörnige Monzogranite mit einem kontrastreichen Gefüge aus rotem Alkalifeldspat, gelbem Plagioklas und grauem oder blauem Quarz, die insgesamt variantenreich auftreten und eine größere Fläche einzunehmen scheinen, denn sie stellen lokal einen hohen Anteil am Nahgeschiebe. Sie dürften auch bei uns als Geschiebe gefunden werden.

Gleichkörnige Varianten des Småland-Granits werden von einigen schwedischen Geologen als „Växjö-Typ“ bezeichnet. Dieser „Sackname“ charakterisiert lediglich ein gleich- sowie mittel- bis grobkörniges Gefüge von Graniten des Transkandinavischen Magmatitgürtels (TIB). Besteht ein Granit hauptsächlich aus rotem Alkalifeldspat, kann man ihn kompakt als „Roten Växjö-Granit“ bezeichnen. Enthält er zusätzlich noch weißen, gelben oder grünen Plagioklas in bedeutender Menge, kann man ihn „Bunten Växjö-Granit“ nennen. Diese Bezeichnungen sind informell und von einer gewissen Handlichkeit. Diese Granite sind innerhalb des TIB weit verbreitet und natürlich keine Leitgeschiebe.

Abb. 9: Das erste Beispiel aus dem nördlichen Småland zeigt einen Monzogranit vom Växjö-Typ, auch wenn er durch den blassroten Alkalifeldspat nicht besonders „bunt“ erscheint. Eine Verwechslung mit dem Siljan-Granit ist bei diesem Typ kaum zu befürchten, aber er ist ein typischer Vertreter der farb- und formenreichen Småland-Monzogranite. Leichte Deformationserscheinungen deuten sich durch eine unregelmäßige Verteilung von dunklen Mineralen in Haufen oder Bändern an. Nahgeschiebe, Lokalität 6, Probenverzeichnis am Ende des Artikels.

Abb. 10: Die Vergrößerung in Abb. 10 zeigt einige von Plagioklas umsäumte Alkalifeldspäte. Schwach bläulicher Quarz kommt in größeren, trüben Ansammlungen bis 1 cm Durchmesser sowie in kleineren Körnern vor.

Abb. 11: „Bunter Växjö-Granit“ mit wesentlich kräftigeren Farben als im vorigen Beispiel. Das Gefüge besteht aus fleckig hell- bis dunkelrotem Alkalifeldspat, der von etwas weniger gelbem bis grünem Plagioklas begleitet wird. Diese Granitvariante zeigt eine starke Ähnlichkeit mit dem Siljan-Granit (bzw. unseren Vorstellungen davon). Geschiebefund von Lokalität 2.

Abb. 12: Quarz ist milchig-blau und xenomorph ausgebildet und sieht etwas granuliert aus. Dunkle Minerale (Biotit) sind nur in geringer Menge vorhanden, etwas rechts der Bildmitte jedoch in einem Streifen angehäuft (Hinweis auf leichte Deformation). Einzelne Plagioklase zeigen neben gelben und grünen Farben stellenweise eine rote Pigmentierung. Unter der Lupe ist etwas gelblicher Titanit erkennbar.

Abb. 13: Ein ähnlicher Granittyp fand sich anstehend in einem alten Steinbruch mit der passenden Bezeichnung „Rödberget“ („Der rote Berg“) an der Lokalität 3. Die angewitterte Oberfläche zeigt intensiv roten Alkalifeldspat, gelben Plagioklas und hellgrauen, etwas getrübten Quarz.

Abb. 14: Detailbild einer frischen Bruchfläche, Aufnahme unter Wasser: Der hellgraue bis schwach bläuliche und trübe Quarz bildet unklar konturierte, rissige Aggregate, ein deutlicher Hinweis auf Deformationserscheinungen. Auch der gelbe Plagioklas besitzt teilweise undeutliche Korngrenzen und ist an manchen Stellen von rotem Pigment durchsetzt. Roter Plagioklas ist von einigen Östergötland-Graniten aus dem Gebiet zwischen Linköping und Vätternsee bekannt, vom Siljan-Granit hingegen nicht (vgl. Smed/Ehlers 2002:148).

Das Anstehende dieser Gesteine liegt vermutlich nur wenig weiter nördlich, da sie an ihrem Fundort den Hauptteil der Geschiebe ausmachen. (Lokalität 1, westlich vom Västra Lägern).

Granit bis Quarz-Syenit mit rotem Alkalifeldspat, gelbem Plagioklas und mäßig vielen dunklen Mineralen (Biotit). Wenig schwach bläulicher Quarz bildet kleine Körner und rundliche Ansammlungen.

Die Detailaufnahme zeigt Deformationserscheinungen in Gestalt von nahezu parallel verlaufenden Rissen in den Feldspäten. Diese Risse wurden später (ähnlich wie im Järeda-Granit) durch hell- und dunkelgrüne, teils epidotähnliche Minerale „verheilt“. In den Partien der dunklen Minerale ist wieder etwas gelber Titanit zu erkennen.

Dieser Granit ist recht hell und nicht „bunt“. Er wird deswegen gezeigt, weil er sechseckige, nicht verbogene Biotitplättchen enthält, die in Småland-Graniten meist deformiert sind. Auch die Quarze bilden überwiegend Einzelkörner und weniger massige Ansammlungen.

Das unruhige Gefüge und die Kumulation dunkler Minerale deuten auf interne Deformationserscheinungen (Abb. 19). In der unteren Bildmitte ist ein Plagioklassaum um einen roten Alkalifeldspat erkennbar. Säume von Plagioklas und auch Titanit (gelb) treten in diesen bunten Småland-Graniten regelmäßig auf.

Die Bruchfläche dieses Geschiebefundes (Lokalität 5) zeigt einen gleichkörnigen Granit mit einzelnen Plagioklassäumen um Alkalifeldspat. Letzterer besitzt eine Färbung, die an den Garberg-Granit erinnert.

Abb. 21: Im Detailbild erkennt man größere und unregelmäßig körnige Haufen von offenbar zerdrücktem Quarz. Es ist kaum zu beurteilen, ob einzelne kleinere Quarze die Folge einer Deformation/Granulierung sind oder vielleicht auch zu einer zweiten Generation (später kristallisiert) gehören. Dagegen spricht, dass sie nicht idiomorph auftreten. Zwei verschiedene Erscheinungsformen von Quarz (große, trübe und xenomorphe Quarze sowie kleine und gelegentlich eckige Quarze) treten gelegentlich in den Graniten des nördlichen Smålands auf.

Zusammenfassung von Merkmalen der bunten Växjö-Granite, die sie vom Siljan-Granit unterscheiden:

- Leichte interne Deformationserscheinungen, erkennbar an unruhigem Korngefüge bzw. unregelmäßigen Korngrenzen, optional an ketten- oder netzartiger Kumulation der dunklen Minerale.

- Trübe, bläuliche oder graue Ansammlungen von Quarz über 5 mm Durchmesser, die auf Bruchflächen rau oder granuliert aussehen. Kleinere, eigengestaltliche Quarze können trotzdem vorkommen.

- Biotit ist meist verbogen oder bildet unregelmäßige Anhäufungen und kommt nur selten in sechseckigen Plättchen vor. Hornblende (Amphibol) fehlt in diesen Småland-Graniten weitgehend.

- Alkalifeldspat kann Risse aufweisen, die durch grüne oder dunkle Minerale verheilt wurden.

- Plagioklas ist gelegentlich rot pigmentiert.

6. Beispiele aus dem Geschiebe

Zuletzt betrachten wir einige Geschiebefunde und können versuchen, sie mit den bisherigen Beschreibungen in Einklang zu bringen und zumindest die bunten Växjo-Granite von solchen Graniten zu unterscheiden, die undeformiert sind und wahrscheinlich nicht aus Småland stammen. Eine sichere Bestimmung des Siljan-Granits ist nach derzeitigem Kenntnisstand mit Unsicherheiten behaftet. Auch das Erkennen von leichten Deformationserscheinungen ist in einigen Fällen keine einfache Aufgabe.

Dieses Geschiebe zeigt bereits auf den ersten Blick leichte Deformationserscheinungen: undeutliche Korngrenzen, längliche Anhäufungen von dunklen Mineralen und parallele Risse in den Alkalifeldspäten. Dieser Granit ähnelt der Anstehendprobe aus Abb. 7 und ist ein „Bunter Växjö-Granit“.

In diesem gleichkörnigen Granit mit klarem Gefüge kommt Quarz sowohl in größeren Ansammlungen als auch in kleineren, eigenständigen und runden bis eckigen Körnern vor. Manche der tiefer liegenden Quarze sind rauchgrau und transparent.

Die nasse Oberfläche zeigt größere, transparente Quarzpartien, die nicht milchig-trüb sind, wie es in den Växjö-Typen häufig der Fall ist. Dieser Fund besitzt eine gute Übereinstimmung mit der Beschreibung des Siljan-Granits.

Dieser Granit ist zwar nicht so bunt wie die vorigen Beispiele, dafür zeigt sich der Quarz hier weniger in Zusammenballungen, sondern in Gestalt von kleinen, runden und eckigen Einzelkörnern in Millimetergröße. An einer kleinen Bruchfläche zeigen diese zusätzlich einen muscheligen Bruch und sind glasklar (nicht im Bild). Es handelt sich um einen Granit ohne erkennbare Deformationserscheinungen, möglicherweise um eine blasse Variante des Siljan-Granits.

Abb. 27: Geschiebe aus Hohensaaten an der Oder

Abb. 27 zeigt einen blassen, gleichkörnigen Monzogranit ohne erkennbare Deformationserscheinungen.

Abb. 28: Quarz bildet hier hellgraue, transparente Einzelkörner. Der Biotit zeigt gelegentlich sechseckige Umrisse und scheint nicht verbogen zu sein. Daneben kommt etwas Hornblende vor. Auch dieser Fund stimmt mit den Beschreibungen des Siljan-Granits weitgehend überein.

Abb. 29: Grobkörniger Granit mit leuchtend gelbem Plagioklas, der einen einzelnen Saum um einen Alkalifeldspatkristall bildet (ganz rechts). Die Farbe des Alkalifeldspats ist nicht einheitlich kräftig rot, sondern blass- bis mittelrot.

Abb. 30: Auch hier sind wieder die Quarze interessant: Sie sind hell- bis mittelgrau, klar und bilden unregelmäßige Anhäufungen, aber kaum Einzelkörner. Die Herkunft dieses Fundes ist ungewiss. Weder scheint es sich um einen Siljan-Granit zu handeln noch besitzt der Fund Ähnlichkeit mit den im nördlichen Småland gesichteten Graniten. Dies nährt den Verdacht, dass es weitere Vorkommen von Graniten mit ähnlichen Merkmalen gibt.

Abb. 31: Kräftig roter, grobkörniger Granit mit deutlich weniger gelbem bis grünem Plagioklas als in den vorigen Beispielen. Biotit und etwas Hornblende sind in kleinen Nestern konzentriert.

Abb. 32: Größere Ansammlungen von violettblauem Quarz zeigen Risse, die u. a. mit rotem Feldspat gefüllt sind. Kleine und eckige Quarze weisen teilweise Spuren magmatischer Korrosion auf und stecken auch mitten in den Alkalifeldspäten. Graphische Verwachsungen sind nicht erkennbar. Das Gefüge erscheint insgesamt undeformiert und hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Rapakiwi-Granit. Ob es aus dem Siljan-Gebiet stammt, wo es rapakiwiartige Varianten geben soll (Smed/Ehlers 2002), ist ohne entsprechende Anstehendproben Spekulation.

Der letzte Geschiebefund (Abb. 33) besitzt ein porphyrisches Gefüge und den bekannten Mineralbestand aus größeren roten und kleineren gelben Feldspäten, grauem Quarz und wenig dunklen Mineralen. Es sind zusätzlich plagioklasumsäumte Alkalifeldspäte auf der Außenseite des Geschiebes vorhanden (im Bild nicht erkennbar).

Die Vergrößerung in Abb. 34 zeigt auch hier mehrere Generationen Quarz: große und runde, leicht trübe Quarze sowie eine Menge wesentlich kleinerer und eckiger Quarze. Stellenweise sind kleine Bereiche mit graphischen Verwachsungen aus Quarz und Feldspat erkennbar. Der Fund besitzt rapakiwiähnliche Merkmale. Ein ähnliches Gestein kommt im Rätan-Batholith vor:

des Rätan-Granits (Lokalität 7)

Schon Holmquist 1906 wies darauf hin, dass im Rätan-Batholith ganz ähnliche Granite wie im Gebiet der „jüngeren Granite aus Dalarne“ vorkommen, zu denen auch der Siljan-Granit gehört. Dieses Bild soll auf die Problematik verweisen, dass wir unsere Betrachtungen auf einen Vergleich der bunten Småland-Granite mit Beschreibungen des Siljan-Granits konzentrieren, aber mögliche andere Vorkommen ähnlicher Gesteine (Rätan, Rapakiwi-Vorkommen?) bisher vielleicht zu wenig berücksichtigt haben.

Die Vergrößerung zeigt mehrere Generationen Quarz: große und runde sowie zahlreiche kleine und eckige Quarze. Graphische Verwachsungen sind nicht erkennbar.

Die letzte Anstehendprobe stammt ebenfalls aus dem Rätan-Batholith:

Abb. 37 zeigt einen kontrastreichen, mittelkörnigen und mafitarmen Granit mit rotem, durch perthitische Entmischung teilweise braun getöntem Alkalifeldspat, schneeweißen Plagioklas und individuelle, glasklare bis leicht trübe Quarzkörner von hellgrauer, teilweise bläulicher Farbe. Ähnlichkeiten dieses undeformierten Granits zum Siljan-Granit sind erkennbar, lediglich die Farben der Feldspäte weichen ab.

7. Proben

Lokalität |

Gestein |

Fundort |

Koordinaten (WGS84DD) |

1 |

Geschiebe, u.a. bunte Småland-Monzogranite |

Steinbruch 26, Vid Lertorp am Västra Lägern, E Askeryd. |

57.808822, 15.064211 |

2 |

Geschiebe, u.a. bunte Småland-Monzogranite |

Straßenanschnitt NE Eksjö, etwa Höhe Älghult |

57.68151, 15.01129 |

3 |

Anstehender rot-gelber Småland-Monzogranit |

Aufgelassener Steinbruch Rödberget |

57.778243, 14.910449 |

4 |

Geschiebe, u.a. bunte Småland-Monzogranite |

Kiesgrube, ca. 3 km NW Eksjö |

57.69015, 14.93066 |

5 |

Geschiebe, u.a. bunte Småland-Monzogranite |

Kiesgrube, ca. 8 km S Rydsnäs |

57.74888, 15.16735 |

6 |

Geschiebe, u.a. bunte Småland-Monzogranite |

Kiesgrube Nödavägen |

57.720532, 15.172286 |

7 |

Rätan-Granit; M. Bräunlich leg.; Nummer 1044 |

Nördlich Älvros |

62.06268, 14.65344 |

8 |

Siljan- oder Järna-Granit; D. Pittermann leg. (Probenr. S 37) |

Steinbruch östlich Mora |

61.01989, 14.66898 |

9 |

Siljan-Granit; D. Pittermann leg. (Probenr. S 34) |

Loser Stein aus dem Siljan-Ring |

61.11879, 14.98958 |

10 |

Siljan-Granit; D. Pittermann leg. (Probenr. S 36) |

Loser Stein, Lokalität Hättberg |

61.06137, 14.81564 |

8. Ausgewählte Literatur

Holmquist P J 1906 Studien über die Granite von Schweden - Bulletin of the Geological Institutions of the University of Upsala 1906.

Högdahl K et al 2004 The Transscandinavian Igneous Belt (TIB) in Sweden: a review of its character and evolution - Geological Survey of Finland, Espoo 2004, Special Paper 37.

Smed P & Ehlers J 2002 Steine aus dem Norden - Bornträger-Verlag Stuttgart,

1. Auflage 1994, 2. Auflage (2002).

Vinx R 2016 Steine an deutschen Küsten - Finden und bestimmen - 279 S.,

307 farb. Abb., 5 Grafiken, 25 Kästen, Wiebelsheim (Quelle & Meyer Verl.).

Anmerkungen und Fußnoten:

[1] Bild 2 stammt aus „skan-kristallin.de“ und wurde freundlicherweise von Hildegard Wilske zur Verfügung gestellt. Die Rechte an diesem Bild liegen bei ihr. Bild 2 steht nicht unter der hier sonst geltenden CC-Lizenz

Marc Torbohm

[aus: kristallin.de]