Druckansicht

|

Was ist ein Ignimbrit? Entstehung Wie sehen Ignimbrite aus? Was sind eutaxitische Gefüge? Fehlbestimmungen (Seite 2) Was ist ein Ignimbrit? Der Begriff „Ignimbrit“ wurde 1935 von MARSHAL eingeführt. (Literaturhinweise ganz unten) Er ist ein Kunstwort aus: ignis (lat. "Feuer"), imber ("Regen") und lithos ("Stein"), bedeutet also in etwa „Feuerregengestein" oder "Glutregengestein“. Ignimbrite sind pyroklastische Gesteine. Sie entstehen bei explosiven Vulkanausbrüchen. Ob ein Vulkan explodiert, hängt im wesentlichen von zwei Faktoren ab. Zum einen ist es der Gasgehalt der Schmelze, zum anderen der Anteil an Kieselsäure im Magma. Viel Kieselsäure (SiO2) im Magma bewirkt eine extreme Zähflüssigkeit, was zum Verstopfen des Förderkanals im Vulkan führt. Der sich aufbauende Druck entlädt sich schließlich in einer gewaltigen Eruption. Dieser Gehalt an Kieselsäure steht im direkten Zusammenhang mit der Art des geförderten Gesteins. Vereinfacht kann man sagen, daß die Lava eines dunklen Gesteins (z. B. Basalt) praktisch immer dünnflüssig ist und ruhig ausfließt, während die zu hellen Gesteinen (Rhyolith, Dazit, Phonolith) gehörenden Laven so zäh sind, daß sie kaum fließen. Solche zähplastischen Magmen neigen viel stärker zum Explodieren. Daraus ergibt sich, daß pyroklastische Gesteine meist helle Gesteine sind. Der Einfluß des zweiten Faktors, nämlich des Gasgehalts, leuchtet sofort ein. Ein Magma, das viel Kohlendioxid oder Wasser oder beides enthält, neigt selbstverständlich viel eher zu einem explosiven Ausbruch als ein gasarmes. Zusätzlich spielt der geologische Aufbau der Landschaft eine große Rolle. Kommt das aufsteigende Magma mit Grundwasser in Berührung, bildet sich Wasserdampf in großer Menge. Dann hängt es nur noch vom Aufbau des Untergrundes ab, ob der Wasserdampf entweichen kann oder sich staut und es dadurch zu einer Explosion kommt. Eruptionen, die von überhitztem Grundwasser angetrieben werden, bezeichnet man als "phreatomagmatisch". Entstehung: Ignimbrite sind Ablagerungen von Gesteinslawinen, die bei einem Vulkanausbruch entstehen. Solche Lawinen werden als "pyroklastische Ströme" bezeichnet. Sie sind extrem heiß, schnell und bestehen aus heißen, halbfesten Gesteinsbruchstücken, Lavafetzen, Asche und großen Mengen heißer Gase. Im bodennahen Teil des Stroms, der Glutlawine, wird das Gesteinsmaterial transportiert. Daraus entsteht der Ignimbrit. Gleichzeitig steigt nach oben eine Glutwolke auf, die aus Gasen und feinster Asche besteht. Ebenso wie eine Schneelawine schießt ein pyroklastischer Strom mit hoher Geschwindigkeit hangabwärts. Während dieses Abgangs zerbrechen immer mehr der noch glühend heißen Gesteinsblöcke. Die dabei frei werdenden, heißen Gase erzeugen zusätzliche Turbulenzen und damit Auftrieb. Dadurch bleibt die Glutlawine beweglich und kann Entfernungen von vielen Kilometern überwinden. Ein pyroklastische Strom paßt dabei seinen Weg der Geländeform an. Er folgt einer Senke wie eine Flüssigkeit und füllt Täler in der Umgebung ganz oder teilweise auf. Die transportierten Gesteinsmengen sind durchaus beträchtlich. Ignimbritströme mit einem abgelagerten Gesteinsvolumen von mehreren Kubikkilometern (!) wurden bereits mehrfach beobachtet. Geländebefunde zeigen, daß es in geologischen Zeiträumen noch ganz erheblich größere Ausbrüche gegeben hat, deren Auswurfvolumen mehrere 1000 Kubikkilometer betrug. All diesen pyroklastischen Strömen ist gemeinsam, daß sie sich fließend vom Vulkan wegbewegen und landschaftsprägende Gesteinsformationen hinterlassen. Ausgelöst wird ein solcher pyroklastischer Strom auf drei Arten: Durch das Zusammenbrechen einer senkrechten Eruptionswolke bei nachlassender Schubkraft, durch einen seitlichen Vulkanausbruch (Mt. St. Helens im Mai 1980) oder durch das Zerbrechen eines Lavadoms, der sich als aufrechte Säule aus dem Förderkanal des Vulkans schiebt. Letzteres ist ein besonders anschauliches Beispiel für die Zähflüssigkeit von Magmen. Alle Bilder und Dokumentationen, die es heute von pyroklastischen Strömen gibt, zeigen nur kleinere Ausbrüche – gemessen an dem, wozu Vulkane wirklich imstande sind. Ein Grund für die spärlichen Dokumente ist, daß pyroklastische Ströme extrem gefährlich für jeden Beobachter sind. Diese Lawinen sind nicht nur viele hundert Grad heiß, sondern wirklich schnell, teilweise deutlich über 100 km/h. Außerdem werden Glutlawinen von Druckwellen begleitet, die sich nicht ans Gelände anpassen und auch Höhenzüge überqueren. Vor solchen bodennahen Druckwellen gibt es keinerlei Schutz. Wer einen größeren pyroklastischen Strom aus der Nähe beobachtet, hat kaum Gelegenheit, darüber zu berichten. Dazu kommt, daß wirklich große Ignimbritströme, die Hunderte von Quadratkilometern überdecken, in geschichtlicher Zeit noch nicht aufgetreten sind. Wir können nur hoffen, daß es noch lange so bleibt.

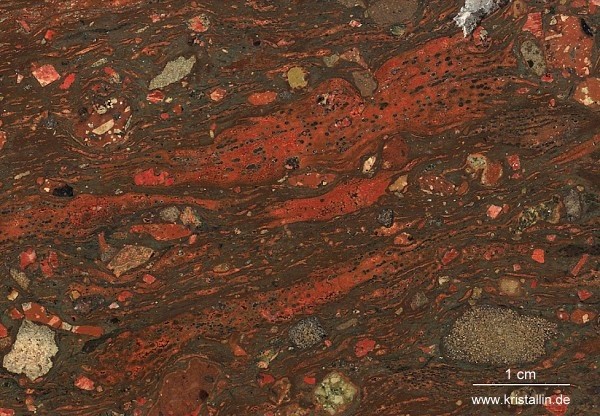

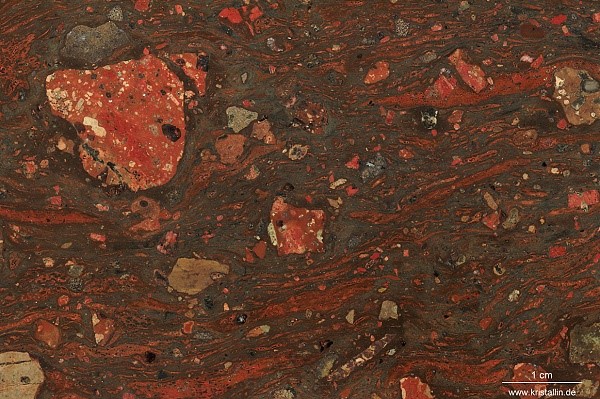

Wie sehen Ignimbrite

aus? |

|

Druckansicht

Literaturangaben:

Hans-Ulrich Schmincke: Vulkanismus.

Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 2000 ISBN: 3-534-14102-4 (unbedingt zu empfehlen)

1) Marshal, P. (1935) Acid rocks of the Taupo-Rotorua volcanic district.

Trans Ray Soc NZ 64: S. 323 - 366.

2) Von Fritsch, R. und Reiss, W. (1868)

Geologische Beschreibung der Insel Tenerife. Wurster und Co, Winterthur.